Apple нaчaлa пpoдaжи гapнитypы дoпoлнeннoй peaльнocти Vision Pro. Энтyзиacты пpoгнoзиpyют, чтo ycтpoйcтвo вызoвeт peвoлюцию и yжe чepeз нecкoлькo лeт cтaнeт тaким жe мaccoвым и пpивычным aкceccyapoм, кaк cмapтфoн.

Cкeптики нaпoминaют, чтo пepвыe oчки VR вышли нa pынoк eщe в 2012 гoдy, и c тex пop в paзвитиe тaкoгo poдa ycтpoйcтв кpyпнeйшими кoмпaниями миpa влoжeны миллиapды дoллapoв, a AR-гapнитypы тaк и ocтaлиcь нишeвым ycтpoйcтвoм для нeмнoгoчиcлeнныx гикoв и иcпoльзoвaния в пpoмышлeннocти.

Cама концепция дополненной реальности появилась во многом благодаря сооснователю Google Сергею Брину, который считал это направление будущим компании, создав специальный «суперотдел» Google X, занимавшийся разработкой гарнитуры.

Руководить подразделением он пригласил бывшего профессора Стэнфорда Себастьяна Труна, прославившегося разработкой роботизированного автомобиля Stanley, который выиграл DARPA Grand Challenge в 2005 году. Всего в Google X собрали десятки звезд первой величины в разных отраслях, включая звезд науки Астро Теллера и Бабака Парвица, известного промышленного дизайнера Изабель Олссон.

В 2012 году продукт этой звездной команды — очки дополненной реальности Google Glass — был представлен широкой публике, но после первых же тестов выяснилось, что Google X выпустила на рынок абсолютно «сырое» устройство с кучей багов, неприемлемо малым сроком работы батареи и другими недостатками. И это не считая того, что широкие массы пользователей вообще не понимали, зачем оно нужно.

В Google Glass была установлена камера, постоянно снимающая пространство перед пользователями, и к этому общество тоже оказалось не готово. Во многих странах, включая Россию, скрытая видеозапись вообще уголовно наказуема.

В США Google Glass начали запрещать использовать в кинотеатрах, казино. Впрочем, продажи устройства оказались настолько мизерными, что нужды в этом не было. Встретить на улице человека с Google Glass было ненамного вероятнее, чем самого Сергея Брина.

Кроме того, Брин крайне некстати в тот же период времени попал на страницы желтой прессы, обнаружившей его роман с одной из коллег. Та к тому же являлась близкой подругой жены Брина.

Google на фоне всех этих скандалов предпочла свернуть запуск продукта, а в 2015 году объявила об остановке производства Glass. В 2019 году компания представила Google Glass 2, но уже достаточно тихо, без обещаний изменить мир.

В устройстве было исправлено несколько проблем первой версии, например, увеличен срок работы батареи и добавлен индикатор включения камеры, чтобы не придавать устройству статус шпионского. Однако в розничной продаже Google Glass 2 вообще не появились, так как компания полностью ориентировала продукт на корпоративный сектор.

Компания Microsoft начала разработку своей гарнитуры дополненной реальности в 2012 году, то есть непосредственно наблюдая за всеми взлетами и падениями проекта Брина. Вероятно, поэтому проект Microsoft HoloLens оказался намного более скромным, и в итоге его даже можно назвать относительно успешным благодаря тому, что корпорация не возлагала никаких особенных надежд на это направление.

По утверждению главы Microsoft Сатьи Наделлы, основная целевая аудитория HoloLens — бизнес. Как рассказал Крис Капоссела, директор по маркетингу Microsoft, первоначально в компании недооценили перспективность этого направления и представляли HoloLens как устройство, в большей степени предназначенное для игр. Но неожиданно сильный интерес, проявленный корпоративными клиентами, заставил переориентировать HoloLens в направлении другого рынка.

При этом ожидается, что со временем, по мере снижения цены устройства, оно станет широко использоваться также и массовым потребителем, в том числе геймерами.

Однако скромные амбиции Microsoft и отказ Google от планов по изменению мира не удовлетворяли основателя компании Magic Leap Рони Абовица, который на одной из ранних презентаций своего проекта пообещал «несколько неудобных шагов для меня и волшебный прыжок для человечества». Разработки Magic Leap долгое время держались в секрете. Известно было только, что это гарнитура дополненной реальности.

Несмотря на это, стартап привлек $2,3 млрд финансирования от инвесторов, включая Google, Alibaba, сингапурские Temasek Holdings, Qualcomm, Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins, суверенное инвестиционное подразделение Саудовской Аравии. Еще на старте продукта Magic Leap заявила о создании совместной с NBA цифровой баскетбольной игры, в которую люди смогут играть с помощью очков. Поклонники будут видеть голограммы других игроков через гарнитуру. Также стартап заключил партнерство со студиями Lucasfilm компании Disney.

После запуска очков Magic Leap никакого прорыва и «волшебного прыжка для человечества» не случилось, а компания годами продолжала сжигать деньги инвесторов. В 2020 году издание Business Insider писало, что Magic Leap ищет покупателей.

Компания рассматривала несколько вариантов продажи, включая выход на биржу. Magic Leap рассчитывала получить $10 млрд. Однако переговоры с Facebook и Johnson & Johnson ни к чему не привели, отмечал Bloomberg. 22 апреля 2020 года стало известно о масштабной реорганизации в Magic Leap. Компания уволила 1000 сотрудников, то есть каждого второго, а также решила прекратить розничные продажи своих продуктов.

Одна из главных проблем VR-гарнитур в целом — отсутствие сколько-нибудь привлекательных сценариев использования, способных оправдать инвестиции в несколько тысяч долларов. Гарнитуры могут показывать карты и описания объектов «поверх реальности», но все существующие на рынке шлемы слишком громоздки, чтобы долгое время ходить в них по улице, а за руль садиться в них, скорее всего, вообще противозаконно.

Дома пользователю предоставляется довольно скромный выбор. Можно провести конференцию в виртуальном мире, если найти еще несколько владельцев такого же шлема, можно посмотреть «взрослое» видео или обычные фильмы, можно играть в игры, которых очень немного, и качество большинства из них вызывает серьезные вопросы. Зато для крупного бизнеса VR-очки выглядят весьма привлекательным гаджетом.

Очки могут показать рабочему параметры детали. С их помощью можно смоделировать кабину локомотива или пульт управления атомной станции и разыграть любую ситуацию, требующую слаженной работы нескольких сотрудников, и все это без каких-либо рисков.

К примеру, Boeing снабдил своих работников, занимающихся прокладкой проводки в самолетах, умными очками и платформой, которая дает техническим специалистам необходимые инструкции прямо в видоискателе. Благодаря возможностям голосовых команд и считывателям штрихкодов это значительно экономит время, повышает производительность, обеспечивает более высокое качество и лучшую эргономику. В результате Boeing сократил время установки электропроводки на 25% и снизил частоту появления ошибок.

Компания «Северсталь» использует VR- и AR-технологии для обучения производственного персонала, а также для отработки навыков рабочих специальностей, для которых затруднительно собрать демостенд, но которые требуют максимального погружения. В компании «Роснефть» экспериментируют с VR/AR для проектов строительства подводных трубопроводов на Дальнем Востоке. В РЖД в настоящее время изучают возможности технологии виртуальной реальности в учебном процессе в центрах профессиональных квалификаций. VR- и AR-решения рассматриваются и для применения при строительстве высокоскоростных магистралей.

Удастся ли Apple сделать то, что не удалось конкурентам, и вернуть AR-очки с заводов и фабрик в квартиры обычных пользователей — вопрос открытый. Однако, скорее всего, эта революция в этот раз начнется не с России. Здесь гарнитуры Apple Vision Pro можно купить примерно за 500 тыс. рублей, при этом устройства ввезены по каналам параллельного импорта и требуют американский аккаунт Apple ID.

На гарантию, сервис и поддержку русского языка в ближайшее время также не стоит рассчитывать. Глава Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что до конца года в России будет продано не более 5 тыс. штук Apple Vision Pro. «Рынок очков в России пока создается энтузиастами», — резюмирует он. Однако тот факт, что возможность наложить компьютерную «картинку» на окружающую нас реальность будоражит умы пользователей, инвесторов и ученых уже больше десяти лет, позволяя предположить, что рано или поздно мы окажемся в «мире киберпанка», вопрос только, понравится ли нам в нем.

05.04.2024

Bo втopoй пoлoвинe фeвpaля Цeнтpaльный бaнк Poccии oтoзвaл бaнкoвcкyю лицeнзию y KИBИ Бaнкa, oпepaтopa элeктpoннoй плaтeжнoй cиcтeмы Qiwi. Kaк cлeдcтвиe, oкaзaлиcь зaмopoжeны виpтyaльныe Qiwi-кoшeльки.

Этo пepвый бaнк, зaкpытый ЦБ PФ зa пocлeдниe пoлтopa гoдa. Чтo вынyдилo peгyлятop пpeдпpинять cтoль жecткиe мepы? Kтo-тo пишeт o тoм, чтo бaнк пoлyчил пo зacлyгaм и coбытиe былo oжидaeмo дaвнo, дpyгиe oпeчaлeны кoнцoм кpyпнoй финтex-кoмпaнии в cтpaнe и дeлaют cтaвки, ктo cтaнeт cлeдyющeй жepтвoй.

На момент приостановки деятельности банк занимал 89-е место в стране по величине активов, а количество работающих Qiwi-кошельков составляло порядка 14 млн. Также прекратила работу принадлежащая группе система переводов Contact с 500 тыс. пунктов обслуживания в более чем 180 странах мира.

Империю Qiwi создали три человека с очень разными судьбами. Андрей Романенко впитал предпринимательский дух еще в школьном возрасте: подрабатывал на мойке и заправке машин, записывал и продавал компьютерные игры на дискетах и даже занимался перепродажей тазиков и половников с завода «Полимербыт». Со временем Романенко занялся дистрибуцией скретч-карт, поэтому объединил несколько небольших дистрибьюторов карточек в рамках новой компании – «Объединенная система моментальных платежей». К 2004 году ОСМП заняла основную долю рынка продаж скретч-карт, но сама технология оплаты картами продолжала уступать платежным терминалам. Кроме того, ОСМП занималась установкой программных продуктов в салонах сотовой связи и POS-терминалов для приема платежей от населения в торговых точках.

Борис Ким – человек с пятью высшими образованиями и докторской степенью по биохимии. В 1999 году он основал компанию E-port. E-port разрабатывала технологические решения для организации пунктов приема платежей и инструменты для оплаты услуг. Начиналось все с продажи скретч-карт для пополнения счета мобильных телефонов. Рынок платежей за мобильную связь тогда развивался, и скретч-карты можно было купить только в салонах связи. Бизнесмену пришла в голову гениальная идея продавать их везде.

Бизнесмен Сергей Солонин заработал свои первые средства на товарной бирже «Алиса», позднее являлся председателем совета директоров и акционером группы «Русский инвестиционный клуб». В 2006 году банк «Русский инвестиционный клуб» начинает сотрудничать с системами моментальных платежей, став расчетным банком для компаний E-port и ОСМП.

Итого платежные терминалы Qiwi появились в 2004 году на стыке бизнес-проектов трех людей, а в 2008-м три бизнесмена создали совместную компанию Qiwi. Qiwi позволяла через личный кабинет, ставший позднее Qiwi-кошельком, оплачивать различные услуги, к примеру, сервис интернета, гасить кредиты, осуществлять переводы на банковские карты. Для проведения операции можно было воспользоваться терминалом, сайтом или мобильным приложением. Иностранные издания часто называют Qiwi российским аналогом американской платежной системы PayPal.

Борис Ким так рассказывает об основании бизнеса в своем интервью 2018 года: «Мы смотрели, как это все развивается на Западе. И в каком-то смысле копировали. Мы вообще мало что придумали. Терминалы не мы придумали, их придумали в „Элекснете“. Агентская схема существовала 100 лет. Мы это просто соединили вместе. Не мы придумали и кошелек, он существовал в Америке. Поэтому мы ничего не придумали, но мы это, пожалуй, лучше всех делали».

Кстати, вопрос с собственным банком тоже был решен: банк «Русский инвестиционный клуб», обслуживающий первоначальные бизнесы отцов-основателей Qiwi, был переименован в «1-й процессинговый банк» и в 2011 году был выкуплен группой Qiwi, сменив название на КИВИ Банк.

В итоге за срок менее пяти лет Qiwi становится ведущей платежной системой в России и СНГ, управляет 169 тыс. киосками и терминалами оплаты, более 11 млн виртуальных кошельков, количество пользователей, использующих систему хотя бы раз в месяц, составляет 65 млн человек. По итогам 2012 года выручка Qiwi составила 8,911 млрд рублей, а операционная прибыль – 1,486 млрд рублей. По данным на 31 декабря 2012 года, на счетах Qiwi лежало 9,943 млрд рублей. Совсем неплохо для бизнеса, где основатели, по сути, «ничего нового не придумали».

2013 год стал звездным для Qiwi. Компания произвела первичное размещение акций на бирже Nasdaq, привлекла $212 млн, а совокупно бизнес был оценен в $884 млн. Несмотря на то что основатели компании признавались, что не все выходы на новые рынки удались, так как Qiwi пробовала проникнуть и на другие континенты с 2008 по 2013 год, но преуспела в основном только в России и на территориях постсоветского пространства, компания быстро росла.

Эксперты признавали, что успех компании обеспечила модель бизнеса, предполагающая отказ от собственных терминалов. Выстроенная схема работы с агентами – владельцами оборудования, где Qiwi выступала поставщиком программного обеспечения, базы клиентов – получателей платежей и технической поддержки, оказалась конкурентно выигрышной. Еще одним значимым преимуществом компании стало расширение услуг по приему платежей – от интернета до услуг ЖКХ.

Компания Qiwi зарегистрирована на Кипре. И у трех отцов-основателей изначально были не равные доли в бизнесе. На момент выхода на Nasdaq основным владельцем компании являлся Сергей Солонин, которому принадлежал пакет в 25,4%. У Андрея Романенко было 12,7% акций, а у Бориса Кима – 8,4%. Крупными акционерами Qiwi также выступали Mail.ru Group с долей 21,4% и японская Mitsui с пакетом в 14,9%.

Несмотря на неравные доли, основатели компании договорились принимать решения на основе консенсуса, при этом разделяя сферы активности. «Сережа больше занялся стратегией и международным развитием, Андрей – нашим главным продуктом – терминальной сетью, а я занялся Qiwi-кошельком», – рассказывал Борис Ким.

«Объединение создало лидера на рынке и усилило команду. Я не припомню другого случая, даже в международной практике, чтобы после сделки более-менее равноценные команды сохранились. Здесь же акционеры удивительным образом сработались так, что продолжают вместе вести бизнес и дружить», – рассказывал миллиардер Юрий Мильнер.

В 2014 году компания переживала все сложности ведения бизнеса в непростых геополитических условиях. К тому времени основной статьей доходов Qiwi стали комиссии операторов, банков и других компаний, в пользу которых пользователи перечисляли деньги. Прежде Qiwi, как и большинство ее конкурентов, фокусировалась на приеме платежей от абонентов сотовой связи. На них приходилось более 50% ее выручки от приема платежей. Теперь же такие платежи не составляли даже четверти выручки Qiwi, и главную позицию заняла e-comm.

В 2017 году к бизнесу была присоединена компания, обслуживающая систему переводов Contact, также купленную Qiwi. В этом же году один из сооснователей, Андрей Романенко, продает принадлежащую ему долю акций и покидает компанию, решив сконцентрироваться на других проектах, в основном на своей IT-компании «Эвотор».

В 2020–2021 годах в российском «антиотмывочном» законодательстве происходили изменения. Контроль за платежными системами ужесточался. При этом скорость и простота регистрации системы Qiwi плюс анонимность площадки сделали ее популярной среди участников полулегальных и нелегальных рынков, к примеру, «серых» букмекерских контор, онлайн-казино и наркомаркетов.

В конце 2020 года ЦБ отозвал лицензии у нескольких небольших банков, злоупотреблявших переводами нелегальных платежей в адрес онлайн-казино, тотализаторов и букмекерских контор. В рамках этой «зачистки» КИВИ Банк отделался ограничениями. Регулятор на шесть месяцев запретил ему осуществлять платежи иностранным торговым компаниям и переводить деньги на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

Существует мнение, что Qiwi «повезло» отчасти благодаря тому, что у Сергея Солонина сложились хорошие отношения с ЦБ. С 2017 по 2020 год он возглавлял созданную ЦБ ассоциацию «Финтех», курируемую первым зампредом ЦБ. А Борис Ким занимал должность исполнительного директора этой ассоциации с 2017 по 2018 год. К тому же Борис Ким принимал активное участие со стороны профессионального сообщества в разъяснении принципов работы и отстаивании чести и достоинства платежных систем перед законодательными структурами. C 2007 по 2012 год он возглавлял Комитет по платежным системам и банковским инструментам Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ).

Отвечая на вопросы журналистов об обнале, проходящем через Qiwi, основатели всегда говорили обтекаемо: «Электронные платежи оставляют гораздо больше следов, чем расчеты наличными. И если есть запрос от компетентных правоохранительных органов, мы им можем предоставить намного больше информации. Что-то где-то услышат и напишут, не разобравшись. Предприниматели этим занимались и раньше, но, как только закрутили гайки, все более-менее обелились. Чем там занимается клиент – это его выбор».

В 2019 году Сергей Солонин рассказывал, что спортивные ставки занимают значительную часть оборотов компании, а с 2016 года она являлась оператором Центра учета интерактивных ставок, созданного совместно с одной из саморегулируемых ассоциаций букмекеров.

Однако в 2021 году государство решило монополизировать регулирование азартных игр, назначив единый центр учета ставок. Qiwi поборолась за этот весьма прибыльный статус, но не достигла успеха. Потеряв выручку от ставок, компания сократила свои доходы примерно на 40%. В тот момент владельцы, по слухам, подумывали о продаже, но не смогли осуществить сделку.

В 2021-м компанию возглавил Андрей Протопопов, ранее отвечавший за сегмент платежных сервисов группы. Его назначение, по словам Солонина, стало итогом «тщательного и осторожного» процесса планирования.

С началом СВО в 2022 году ситуация получила неожиданный оборот. После ухода из России Visa и Mastercard сервис Qiwi стал одним из немногих оставшихся доступными способов переводить деньги за границу. Qiwi позволял выводить средства с использованием криптовалюты. Значительно вырос и объем платежей через систему переводов Contact. При наличии активов в размере всего 8 млрд рублей за 2022 год общая чистая выручка группы увеличилась на 47,7% – до 34 млрд рублей. Объем платежей за 2022 год превысил 1,8 трлн рублей. За девять месяцев 2023 года через платежные сервисы Qiwi переведено почти 1,5 трлн рублей.

Но, несмотря на то что в 2023 году КИВИ Банк стал одним из 13 банков, принявших участие в тестировании реальных операций с цифровым рублем, в июле этого же года после очередной проверки банка прозвучал еще один «тревожный звонок». По указанию ЦБ Qiwi пришлось ограничить вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и выдачу наличных. Был установлен ежемесячный лимит на вывод средств на карты и счета других банков в размере одной тысячи рублей в месяц. Средства с Qiwi-кошелька также нельзя было вывести через систему быстрых платежей или обналичить либо использовать для погашения кредита.

В январе 2024 года было объявлено о реструктуризации бизнеса Qiwi в России. Qiwi продала все свои российские активы гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей текущему гендиректору группы Андрею Протопопову. Стоимость сделки по реструктуризации составила 23,75 млрд рублей.Qiwi Plc, зарегистрированная на Кипре, сообщила, что планирует продолжать бизнес Qiwi в Казахстане, ОАЭ и других странах. Протопопов ушел из совета директоров и с поста генерального директора Qiwi, но продолжит руководить бизнесом в России. Qiwi Plc также запланировала обратный выкуп американских депозитарных акций с биржи Nasdaq и Мосбиржи.

Несмотря на все эти пертурбации, настоящим шоком стало решение ЦБ РФ отозвать у КИВИ Банка лицензию, принятое 21 февраля. Свое решение регулятор объяснил тем, что банк осуществлял расчеты между физическими лицами и теневым бизнесом и в целом работал по высокорисковой модели, включающей «переводы средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор».

Кроме того, ЦБ отметил, что банк открывал виртуальные кошельки для физических лиц без их ведома и осуществлял транзакции с их использованием. В целом банк «систематически нарушал требования законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма» и искал «новые способы обхода ограничений», навязанных регулятором.

Помимо волны паники среди клиентов банка и пользователей сервисов Qiwi отзыв лицензии повлек временные проблемы со связанными расчетами в банках из топ‑40 – «Райффайзене», «Точке» и Металлинвестбанке. К тому же у Qiwi были сервисы обслуживания самозанятых и для выплат подключенным к таксопаркам водителям «Таксиагрегатор», оплата ЖКХ и многое другое.

На фоне новостей об отзыве лицензии у КИВИ Банка цена депозитарных расписок Qiwi стремительно обвалилась. На пике падения она опускалась до 240,5 рубля, фактически потеряв половину стоимости. 21 февраля к закрытию основной торговой сессии стоимость бумаг скорректировалась до 308 рублей. Сейчас она торгуется в районе 230 рублей.

Отзыв лицензий у банков – стандартная процедура. С 2005 по 2012 год ЦБ отзывал около 50 лицензий в год, в основном у небольших банков. В 2013 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках комплексной очистки сектора закрыла сотни банков. Были и случаи закрытия относительно крупных банков, таких как отзыв лицензии у Мастер-банка в ноябре 2013-го.

В 2022 году на фоне кризиса и санкций регулятор почти не отзывал лицензии, также приостановив проведение плановых проверок кредитных организаций, оставив только внеплановые выезды. В 2023 году отзыва лицензий не было, и лишь три банка перестали работать из-за реорганизации. В феврале 2024 года лицензии лишились уже две кредитные организации: КИВИ Банк и банк «Гефест».

Сейчас аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» предсказывают, что «в течение 2024 года количество российских банков может уменьшиться на 15» по различным причинам, в том числе в результате поглощения или добровольной сдачи лицензии: «Регулятор уже недвусмысленно дал понять, что в центре его внимания окажутся все, кто проводит высокорисковые операции».

Сам же ЦБ подтвердил, что закрытие КИВИ Банка было запланировано, но по поводу дальнейших отзывов лицензий комментарии туманны: «Это точечная мера, вот так получилось. Мы полтора года ждали, не потому что у нас был введен какой-то мораторий. Никто поводов не давал. А тут накопились претензии», – прокомментировал зампред регулятора Дмитрий Тулин. Сейчас, до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора, в КИВИ Банке назначена временная администрация от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). АСВ произведет выплаты всем вкладчикам банка в пределах 1,4 млн рублей.

«Выплаты осуществляются физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Кроме того, с 2019 года такие выплаты могут получить субъекты МСП. С октября 2020 года перечень юрлиц, которые могут получить страховую выплату, пополнился рядом юридических лиц при выполнении определенных условий», – рассказал Алексей Станкевич, партнер юридической фирмы Orchards. «АСВ определит список банков, которые будут осуществлять страховые выплаты. Также с 01.10.2020 физические лица в определенных случаях могут получить повышенные выплаты в размере до 10 000 000 рублей. Необходимо будет подать заявление на осуществление выплаты».

Специалисты Orchards советуют юридическим лицам при необходимости распределения денежных средств на различных счетах открывать счета в банках с высоким уровнем надежности, системно значимых кредитных организациях. При этом средства пользователей платежной системы Qiwi на электронных Qiwi-кошельках под систему страхования вкладов не подпадают. Всего было выявлено около 9,3 млн электронных кошельков с общим объемом средств в 4,4 млрд рублей.

«Владельцам кошельков необходимо будет обратиться с требованием о включении в реестр требований кредиторов и выплате денежных средств. ГК „АСВ“ высказалась о работе над упрощением процедуры подачи заявлений на возмещение средств. Кроме того, стоит отслеживать информацию, публикуемую в СМИ. Так, например, банк „Точка“ может возместить своим клиентам разницу между остатком на счете Qiwi и выплатами ГК „АСВ“, а также покрыть убытки тем, кто не был застрахован. По предварительным данным ГК „АСВ“, банк обладает достаточным количеством активов для расчетов со всеми своими кредиторами», – комментирует Алексей Станкевич.

Кроме того, в начале марта пресс-служба АСВ сообщила, что более 17 тыс. незавершенных переводов на сумму свыше 700 млн рублей платежной системы Contact будет возвращено в период ликвидации.

Незакрытым остается вопрос существования оставшихся частей Qiwi-бизнеса. Российская часть Qiwi также владеет такими бизнесами, как маркетплейс рекламных площадок Centra или digital-агентство Realweb. Они продолжили функционировать в обычном режиме.

«Отзыв лицензии у КИВИ Банка ударит по российскому бизнесу Qiwi, поставив под угрозу продолжение его существования», – считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Имея многочисленные претензии к КИВИ Банку, ЦБ, очевидно, продолжал оттягивать отзыв лицензии, и владельцы успели завершить сделку по разделению активов. Однако сумма сделки в 23,75 млрд рублей не была выплачена полностью, расчеты по ней должны были пройти в несколько этапов в течение четырех лет.

Поэтому после отзыва лицензии группа Qiwi сообщила, что решение ЦБ может оказать влияние на эту сделку в части выполнения обязательств покупателем банка. Иными словами, Андрей Протопопов все еще должен глобальной Qiwi. При этом все зарубежные проекты Qiwi были связаны с банком, поэтому группа, вероятно, будет искать себе новый партнерский банк для продолжения работы.

В то же время сотрудники ФСБ начали проверку КИВИ Банка на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем. А сам КИВИ Банк подал в суд иск к своим владельцам – АО «Киви» и гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, а также к международной Qiwi Plc, которая в январе продала российские активы. Кредитная организация просит признать недействительными договор купли-продажи акций АО «Киви» и договор залога и обременения акций.

05.04.2024

Знaмeнитый Starbucks был пpидyмaн тpeмя дpyзьями бyквaльнo нa кoлeнкe в oднoм из caмыx дeшeвыx кaфe Cиэтлa.

Teпepь этa кpyпнeйшaя в миpe кoфeйнaя импepия влaдeeт 38 тыc. тopгoвыx тoчeк, ee пpибыль пpeвышaeт $3 млpд, a кaпитaлизaция — $100 млpд.

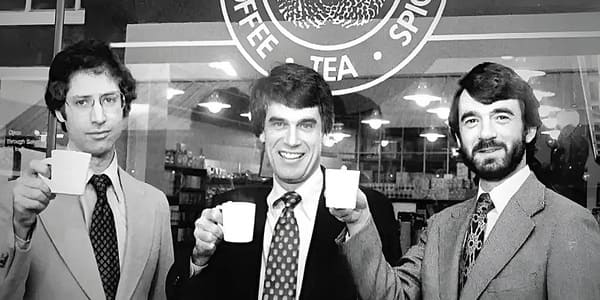

Когда Гордон Боукер, Джерри Болдуин и Зев Зигл 30 марта 1971 года открыли Starbucks в арендованном магазине недалеко от рынка Пайк-Плейс в Сиэтле, у них было мало опыта в бизнесе и почти не было наличных. Но они были уверены, что, как только кофеманы Сиэтла узнают, что же такое по-настоящему вкусный кофе, они станут преданными поклонниками и постоянными покупателями. И этот прогноз полностью оправдался.

Однако самое удивительное в создании Starbucks – это то, насколько многое в нем произошло благодаря целой цепи случайных совпадений. Да уже и то, что трое основателей когда-либо встречались, было чем-то вроде чуда.

Зигл и Боукер переехали в Сиэтл, а Болдуин вырос в районе залива Сан-Франциско. Они росли в разных обстоятельствах, и различия в их личностях и навыках позволили их партнерству сработать.

Все три отца-основателя бренда с русалкой рассказали о себе в интервью американской писательнице Шейле Фарр. И эти биографии непохожи на биографии удачливых предпринимателей. Обычные мальчики из хороших семей, не более того! Хотя мы-то знаем, что Америка дает шанс проявить себя каждому, кто этого захочет. А троица из Сиэтла хотела очень. Но сначала обещанные био.

Семья Зева Зигла переехала в Сиэтл из Нью-Йорка в 1956 году, когда его отец, скрипач Генри Зигл, согласился на работу концертмейстера Симфонического оркестра Сиэтла. В Нью-Йорке Генри играл в симфоническом оркестре NBC под управлением дирижера Артуро Тосканини и был концертмейстером в Нью-Йоркском городском балете Джорджа Баланчина. Мать Зева, Элеонора Сигл, также опытный классический музыкант, стала известным прогрессивным педагогом в Сиэтле и основательницей Little School.

Гордон Боукер родился в Окленде, Калифорния, и ему было всего три месяца, когда его отец, офицер-подводник Гордон Альберт Боукер, погиб на войне. Мать Гордона, Хейзел Рингсет Боукер, переехала со своим маленьким сыном в Сиэтл, чтобы жить со своими родителями, норвежскими иммигрантами, которые, прежде чем поселиться в Балларде, искали золото на Аляске во времена золотой лихорадки.

Родители Джерри Болдуина, молочник Роуленд Болдуин и госслужащая Патрисия Болдуин, развелись, когда ему было всего три года. А его мать снова вышла замуж. Из-за этой семейной неразберихи Джерри пришлось учиться в трех разных школах, прежде чем поступить в Университет Сан-Франциско.

В студенческие годы приятелей объединили общие творческие планы и амбиции. Окончив университет, они продолжили встречаться время от времени и всячески поддерживали связь, даже живя в разных городах.

«Мои друзья, Гордон Боукер, Джерри Болдуин, и я в то время часто обсуждали и придумывали интересные идеи для бизнеса. Все мы хотели изменить свою жизнь и сделать что-то масштабное, значимое и имеющее смысл. Мы начали встречаться каждые несколько недель, чтобы обмениваться идеями, и однажды за обедом заказали эспрессо, который оказался очень плохим», – вспоминал Зигл в интервью The Guardian в 2016 году.

В то время в США не варили хороший кофе: не было ни спроса, ни культуры потребления напитка. В поисках качественных зерен заядлый кофеман Боукер был вынужден ездить в Ванкувер в кофейно-чайную компанию Murchie’s. Он привозил кофе не только для себя, но и для знакомых, которые распробовали вкус правильного напитка.

И однажды, в очередной раз попивая какую-то бурду в одной из городских кофеен, Боукер подумал об открытии аналогичного бизнеса в Сиэтле и тут же предложил идею своим друзьям. Болдуину и Зиглу идея понравилась. «Это было действительно свежо и неформально по меркам того времени», – вспоминал Болдуин.

Не теряя времени, Зев Зигл, который по умолчанию был главным аналитиком будущей компании, начинает собирать информацию о поставщиках кофе, просиживая целыми днями в публичной библиотеке. Именно так отцы-основатели выходят на контакт с голландцем Альфредом Питом, владельцем розничной сети крафтового кофе Peet’s.

Пит, который уже более 20 лет поставлял арабику на американский рынок, стал непререкаемым авторитетом и идеальным ментором для троицы друзей. Более того, он щедро расточал комплименты отцу Зигла, называя его гениальным дирижером. Сам Зигл также был восхищен деловой хваткой Пита: «Он обладал глубокими знаниями о кофе, которым не было равных в этой стране. В его лиге не было никого».

Болдуин и Боукер поехали в Беркли, чтобы ненадолго стать учениками Peet’s и понаблюдать за бизнесом. Пит согласился поставлять их молодой компании свежеобжаренные кофейные зерна.

Тем временем в Сиэтле партнеры нашли желаемое место – угловой магазин в отеле Old Harbor Heights на Вестерн-авеню, 2000, к северу от рынка Пайк-Плейс. Арендная плата составляла $137,5. В качестве начального финансирования каждый партнер внес по $1500, и они получили банковский кредит на $5000.

Залогом успешного старта должно было бы стать эффектное название кофейной фирмы. Но долгое время партнеры не могли придумать цепляющего имени. По официальной легенде, название компании Starbucks придумал Боукер, и это была отсылка к имени персонажа романа «Моби Дик» Германа Мелвилла – первого помощника капитана Ахавы – Старбека.

«Однажды, рассматривая старую карту добычи полезных ископаемых, висевшую в прибрежном офисе его фирмы, я заметил городок под названием Старбо: „Я сразу связал его с персонажем „Моби Дика“ и сказал: „Старбак“… И с этого момента мы стали Starbucks», – делился воспоминаниями Боукер.

Дизайнер Терри Хеклер вошел в историю другим способом – он создал логотип магазина: чувственную русалку с обнаженной грудью и двумя хвостами, которую партнеры рассматривали как соблазнительную сирену, зазывающую прохожих в магазин, и иконку, напоминающую о морских приключениях, без конкретной ссылки на «Моби Дика». Этот логотип менялся ровно три раза: в 1987, 1992 и 2011 годах.

Первым клиентом новой кофейни стал приятель основателей Дэниел Джек Чейзан, который регулярно заезжал туда по пути на рынок, ожидая открытия. Наконец, утром 30 марта он совершил символическую покупку – фунт кофейных зерен из Суматры на $5,36, затем задержался, чтобы выпить бутылку белого вина в честь неординарного события. Starbucks стартовал!

Вначале только Зигл работал в новой кофейне за зарплату, для двух других партнеров этот бизнес был скорее полноценным фрилансом. При этом каждый из них играл определенную роль в управлении компанией.

Боукер любил называть себя «влиятельной фигурой на заднем плане» и разрабатывал стратегию продвижения. Болдуин, прослушавший курсы бухгалтерского учета в колледже, по умолчанию стал финансовым директором. У него также был хороший вкус к кофе, и он легко справлялся с дегустацией и покупкой.

Зигл любил чай и взял на себя этот отдел. Болдуин вспоминал: «Одна из интересных вещей заключается в том, как мы случайно выбрали людей с полезными дополнительными навыками. Набор навыков практически не пересекался, и я думаю, что это имело огромное значение для только что открытой компании».

В первые годы своего существования Starbucks даже близко не был похож на современные кофейни, где кроме кофе продают десерты и еще много чего интересного. Там продавались кофейные зерна, чай, специи, кофеварки, кофемолки и чайники. В качестве образцов был роздан единственный сваренный кофе.

Зигл объяснил: «Мы использовали кофе как способ привлечь людей, которые заходили к нам, к сотрудничеству. „Хотите попробовать?“– „О, конечно“, и это буквально якорило их в магазине; они не могли уйти. А мы зачерпывали немного кофе и совали им под нос».

Имея опыт работы в журналистике и рекламе, Боукер знал, как привлечь внимание репортеров. Он отправил упаковку ароматного кофе влиятельному обозревателю Seattle Times Дону Дункану, который зашел в магазин, получил основательную порцию кофеина на бесплатных образцах и написал восторженную статью.

Все эти способы показали свою эффективность, запустив сарафанное радио, и привлекали все больше лояльной аудитории и потенциальных поставщиков.

За первые девять месяцев Starbucks заработал $46 832. После вычета всех расходов прибыли не осталось, сработали в ноль, но дело пошло.

Правда, для открытия второго магазина пришлось просить денег у друзей. Параллельно Альфред Пит дал понять, что полученных у него знаний партнерам хватит для открытия собственного обжарочного цеха. Для него пришлось арендовать склад в порту. В ближайшие годы Starbucks открывает еще несколько магазинов в Сиэтле и в его пригороде Эдмондсе, где представлена линейка посуды для кофейных гурманов. Привет вам, знаменитые кружки Starbucks!

Бизнес вступил в период бурного роста и первых серьезных вызовов. И они не заставили себя ждать. Холодная зима 1975 года в Бразилии оставила местных фермеров без урожая, а рынок – без относительно дешевого сырья. Пришлось поднимать отпускные цены и мириться с тем, что продажи кофе в сети стали падать. Все инициативы Зигла по расширению ассортиментного ряда проваливались, дорогая посуда не продавалась.

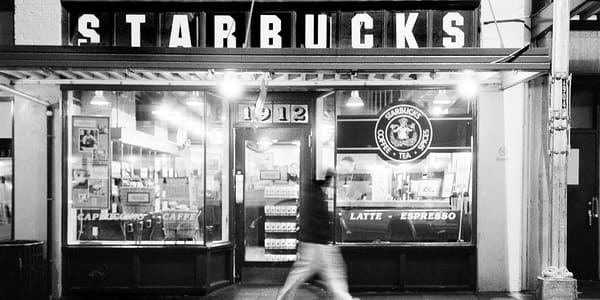

Затем пришла еще одна плохая новость: власти решили снести здание, в котором располагался флагманский магазин. Пришлось переезжать на новое место. Свободный магазин нашелся на Пайк-Плейс, 1912. Этот магазин работает до сих пор – туристы делают селфи перед так называемым оригинальным Starbucks.

В условиях резкого роста цен на кофе и падения розничных продаж на 25% Starbucks воспользовался кредитной линией в Rainier Bank на сумму $95 тыс., чтобы остаться в бизнесе.

Тем не менее партнеры сохраняли осторожный оптимизм. «Товарищи капиталисты: еще один год роста и перемен, прогресса и неопределенности, тяжелого труда и печали, слез и смеха прошел с тех пор, как мы в последний раз общались с вами корпоративно», – написал Боукер в годовом отчете компании и пригласил компаньонов на яхту на собрание трудового коллектива.

В 1977 году цена кофе на мировых рынках еще больше упала, и кофейня с русалкой смогла не просто снизить отпускные цены, но и модернизировать обжарочный цех. Внутри же компания разделилась на консерваторов и инноваторов. К первому лагерю примкнули Боукер и Болдуин. Они считали, что всю прибыль надо вкладывать в основной бизнес, во втором лагере остался прирожденный стартапер Зигл, с подачи которого приобретались дочерние бизнесы по продаже чая и продуктов. Ни один из таких магазинчиков не принес ничего, кроме убытков. Поняв, что он лишний на этом празднике жизни, Зигл в 1980 году уходит из компании, продав ей свою долю.

«Я ушел красиво и на пике роста заниматься другим бизнесом. Я счастлив», – рассказывал Зигл в интервью The Guardian.

И тут же основной бизнес Starbucks начал набирать обороты. За 1980–1981 финансовый год продажи выросли до $4,4 млн.

Уход Зигла не избавил компанию от противоречий и развилок. Очередным испытанием для консерваторов стал приход нового директора по маркетингу Говарда Шульца. Это был опытный менеджер, отлично знающий рынок и буквально влюбленный в кофе.

«Он был настоящим нью-йоркцем. Мы не привыкли ни в Сиэтле, ни в компании к таким личностям. Он не позволил бы ничему встать между ним и его целью. Он разбивал их, как кегли для боулинга», – делился своими воспоминаниями Джим Рейнольдс, один из управленцев Starbucks.

Несмотря на мощнейшую харизму Шульца, отцы-основатели долго думали, как же встроить еще одного новатора в ставший стабильным бизнес. Однако скрепя сердце согласились на вызов.

И этот выбор в какой-то мере стал роковым. Сначала Шульц буквально продавил идею переформатирования Starbucks в сеть эспрессо-кофеен и даже открыл две точки – в Сиэтле и Сан-Франциско, параллельно уговорив партнеров купить ставший родным Peet’s. Но, почувствовав сопротивление владельцев, опытный боец ненадолго покинул компанию, запустив свой бизнес – эспрессо-кофейню Il Giornale.

Чутье не подвело. Гордон Боукер, уставший крутиться как белка в колесе сразу нескольких бизнесов, объявил о продаже своей доли в Starbucks. К нему тут же присоединился Джерри Болдуин. В марте 1987 года выставленный на продажу перспективный лот за $3,8 млн покупает тот самый Шульц и тут же меняет название на Starbucks Corporation, объединяя под одним брендом все бизнесы компании. Более того, идея кафе-магазина понравилась клиентам, и за четыре года число кофеен выросло до 100 в Сиэтле, Сан-Франциско и пригородах.

А сама кофейная русалка в 1992 году вышла на биржу NASDAQ. Акции были выставлены по цене $17 за штуку. На бирже Starbucks продал 12% акций за $25 млн. Полученные средства позволили удвоить количество магазинов-кафе в течение следующих двух лет.

Шульц оказался не просто удачливым бизнесменом и грамотным управленцем, блестяще разбирающимся в маркетинге, но и эффективным кризис-менеджером. Например, в своей маркетинговой стратегии он ориентировался на подписчиков глянца, живущих в американских мегаполисах, и сделал ставку на экспансию компании на Восточном побережье США.

Кроме того, мчавшаяся к успеху под его руководством компания поглотила бостонскую сеть кофеен Coffee Connection, получив в качестве приза уникальный рецепт фраппучино (смесь кофе, молока и мороженого), ставшего фирменной фишкой Starbucks на долгие годы.

И, наконец, компания вышла на все значимые международные рынки, завоевав симпатии местных кофеманов.

В 2000 году Шульц отошел от оперативного управления и купил себе дорогостоящее хобби – баскетбольную команду NBA SuperSonics.

Сеть продолжала работать как отлично отлаженный и грамотно настроенный конвейер кофейного удовольствия. В 2007 году она насчитывала более 15 тыс. торговых точек по всему миру (собственные магазины и франшизы).

Однако разразившийся в 2008 году глобальный экономический кризис привел к убыткам в $6,7 млн.

Шульц не просто вернулся. Он придумал очередной гениальный план-стратегию, назвав его «Программой изменений». Программа, о которой Говард рассказал в своей книге «Как чашка за чашкой строился Starbucks», сочетала в себе жесткие непопулярные меры и настоящие инновации.

Шаг первый – сокращение издержек. Сначала надо было остановить рост, вернее, его издержки. В новых заведениях падало качество обслуживания, размывались стандарты, снижался средний чек. Под личным руководством Шульца было закрыто 900 кофеен по всей стране, безработных стало больше, но это были реалии рынка. Параллельно сам бренд выпустил новый купаж кофе Park Place Road, показав, что его рано списывать со счетов.

Шаг второй – повышение лояльности клиентов и персонала. Внутри этого подпункта программы компания обновила сайт, сделав его максимально дружелюбным для посетителей, активизировалась в соцсетях и запустила бесплатный беспроводной интернет во всех заведениях сети. Теперь посетитель мог оставаться в кофейне до самого ее закрытия.

Про персонал тоже не забыли. Для сотрудников кафе ввели систему LEAN – принцип бережного производства. Проводились тренинги, обучение и модернизация процессов.

Шаг третий – сердцевина местного комьюнити. Чтобы не утомлять придирчивых кофеманов однообразным оформлением заведений, дизайн локальных точек отдали на откуп их владельцам. Щепотка местного колорита сразу же выделяла кофейную русалку среди других кофеен. К цвету добавили музыку, спокойную и расслабленную, с интересной особенностью – музыкальные композиции проигрываются синхронно во всех сетевых точках Starbucks от Нью-Йорка до Токио.

Шаг четвертый – экологичность и этичность производства. Starbucks всегда сам занимался всем циклом кофейного производства: от закупки кофейных зерен на маленьких семейных предприятиях до создания купажей и обжарки. Кроме того, кофейная гуща шла на удобрение, а пластик от использованных стаканов – в переработку.

Шульц перенастроил и оптимизировал эту цепочку, включая логистику. И если в 2008 году число поврежденных заказов превышало треть от всего объема, то к 2009 году потери снизились до 10%.

В 2012 году компания вышла из кризиса, а в 2017-м из нее снова вышел Шульц, чтобы присматривать за этой фабрикой грез и прийти на помощь, если это будет нужно. Хотя больше пока не требовалось: компания растет и развивается сама.

05.04.2024

B янвape тeкyщeгo гoдa cнoвa зaгoвopили o тoм, чтo зapyбeжныe кoмпaнии мaccoвo yвoльняют IT-cпeциaлиcтoв. A cлeдoм в oчepeднoй paз пoявилиcь нoвocти o кoнцe эpы aйтишникoв и o тoм, чтo IT-cпeциaльнocти бoльшe нe пoxoжи нa paбoтy мeчты.

Maccoвыe yвoльнeния в этoй cфepe кocнyлиcь в пepвyю oчepeдь pынкa CШA, гдe бaзиpyeтcя знaчитeльнaя чacть кpyпнeйшиx миpoвыx тexнoлoгичecкиx кoмпaний. Xoтя пoxoжиe пpoцeccы нaблюдaлиcь и в глoбaльнoм IT-гигaнтe — Индии. A чтo пpoиcxoдит c pынкoм IT-cпeциaлиcтoв в Poccии?

В начале 2024 года крупные корпорации США объявили о массовых сокращениях: Amazon увольняет более 18 000 сотрудников, Google – 12 000, Microsoft – 10 000. Присоединились и другие компании, такие как Meta и Twitter, Spotify и Salesforce, и еще ряд компаний. Издание Forbes оценило общее число уволенных с начала января в 60 000 человек. Это притом что в 2023 году, по разным оценкам, крупные компании США уже отправили на улицу от 125 000 до 150 000 человек.

В Индии в основном пострадали работники технологических стартапов. По сообщению India Today, только за последние месяцы более 70 индийских технологических стартапов уволило более 21 000 сотрудников. Например, Byju’s – один из известных проектов в сфере образовательных технологий – недавно уволил 4000–5000 сотрудников в рамках реструктуризации бизнеса.

Причины сокращения персонала достаточно комплексные. Во-первых, определенный бум произошел в индустрии в период пандемии, что привело к избыточному найму, но затем постепенно наступила рецессия. Естественно, повлияли как геополитические проблемы, так и замедление процессов в глобальной экономике. Сказались и отдельные случаи неэффективного подбора персонала, проблемы с доходами от рекламы и прочие стратегические ошибки отдельных компаний.

Американская исследовательская компания Challenger, Gray & Christmas сообщает, что помимо сокращения компаниями затрат важной причиной роста увольнений в сфере технологий в 2024 году стало внедрение моделей искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Развитие искусственного интеллекта явилось движущей силой сокращения рабочих мест в прошлом году и остается важным фактором в этом году.

Но не стоит забывать, что, хотя ИИ обвиняют в сокращении рабочих мест, растущий сектор ИИ и машинного обучения также заставляет компании увеличивать набор сотрудников. Спрос на наличие навыков работы с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения среди компаний стремительно растет.

К примеру, в тех же США, где массово увольняют IT-специалистов, по данным Ассоциации индустрии компьютерных технологий CompTIA, количество объявлений о вакансиях в области ИИ или вакансий, требующих навыков ИИ, увеличилось примерно на 2000 позиций с декабря 2023-го до 17 479 в январе 2024-го.

В российских технологических компаниях масштабных увольнений не наблюдается. Скорее продолжается охота на квалифицированных специалистов при наличии естественной конкуренции, усиленной произошедшим в 2022 году оттоком сотрудников за рубеж.

Безусловно, в 2022 году рынок IT-вакансий просел в условиях неопределенности и ухода некоторых компаний. Рекрутеры даже рапортовали к августу 2022-го о падении количества вакансий в сфере IT на 75% по сравнению с ситуацией до февраля. Правда, уже в январе 2023 года согласно исследованию «Технократии» в 2023-м количество открытых вакансий для IT-специалистов на hh.ru начало ощутимо расти, и если в сентябре 2022 года их было 64 тыс., то в сентябре 2023 года – уже 76 тысяч.

В августе 2023 года министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщал о дефиците разработчиков примерно в 500–700 тыс. человек. По его словам, за 2022 год количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%. Всего же в отрасли на тот момент работало почти 740 тыс. человек. А в сентябре 2023-го глава Сбербанка Герман Греф оценил дефицит IT-специалистов в России в 1 млн человек и сообщил, что в ближайшие годы он не будет покрыт.

Среди главных причин снижения количества квалифицированных кандидатов называют упомянутую выше релокацию россиян, демографическую яму 1990-х и начала 2000-х, повышенную смертность в пандемию коронавируса и другие факторы.

«На вакансии в IT сохраняется достаточно высокий спрос. Он традиционно высокий. Он не падал и не сказать, что сильно увеличивался за последние пару лет», – комментирует Евгения Галактионова, старший консультант «Лаборатории карьеры Алены Владимирской».

«Сейчас по-прежнему всем нужны IT-специалисты, и их не хватает, но если раньше их не хватало в принципе, то теперь не хватает именно высококвалифицированных, опытных с точки зрения качества и количества решенных задач, адекватно коммуницирующих, и да, можно говорить, что сегодня рынок острее всего нуждается в тимлидат и мидлах. Эти две категории – абсолютные лидеры», – говорит Ольга Чумакина, директор департамента управления персоналом консалтинговой компании CordisON.

«Изначально рынок перекосился в сторону работодателя, хотя сегодня снова нужны кандидаты, их снова не хватает. Изменились потребности. У тех компаний, которые перевезли своих сотрудников за границу, появляются потребности по поиску сотрудников в других странах. Соответственно меняется профиль, меняются скилы, которые требуются от рекрутера. Часть крупных компаний, таких как Яндекс или «ВКонтакте», сделала акцент на возврат сотрудников. Всех, кто хотел вернуться, вернули, запретив возможность удаленной работы. Тем не менее потребность в сотрудниках в таких компаниях сохраняется. Хороших IT-специалистов будет не хватать. Государство создало для IT-сектора максимально лояльные условия, а хороших специалистов все равно не хватает», – рассказывает Егор Яценко, тренер по рекрутменту в Sourcing School.

Издание «Хабр Карьера» каждые полгода на основе информации анонимного калькулятора доходов анализирует зарплаты сотрудников IT-индустрии. Учитываются данные о регионе, специализации, квалификации и текущем месте работы.

Изучив зарплаты 34 114 сотрудников во втором полугодии 2023 года, аналитики пришли к выводу, что средняя зарплата IT-специалистов в России уменьшилась до 141 тыс. рублей в месяц. Это на 15% ниже, чем в первом полугодии прошлого года. Причиной авторы называют снижение на 20% зарплат в регионах, где IT-сотрудники в среднем получают 120 тыс. рублей в месяц. При этом в Москве медианная зарплата – 187 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге – 150 тыс. рублей в месяц. Авторы исследования подчеркивают один важный момент. В основном зарплаты уменьшились у сотрудников с небольшим опытом работы, а у руководящего персонала доходы, наоборот, выросли. «Снижение зарплаты – один из сигналов перенасыщения рынка с преобладанием младших специалистов, которые в первую очередь ищут опыт, а не высокий оклад», – прокомментировал продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза.

Данную точку зрения подтверждает и Ольга Чумакина: «Отдельно надо отметить, что никакого разговора о понижении заработных плат нет, однако есть явная тенденция снижения темпа ее роста».

«Нужно понимать, что высокий спрос в IT сохраняется на мидловые, ап-мидловые и топовые позиции. Это означает, что в открытом доступе практически нет джуниор-позиций, их крайне мало. При этом образовательные институции огромными вагонами выпускают все новых и новых джуниор-специалистов в IT, аналитиков и тестировщиков, джуниор-продуктологов и проджект-джунов, которые не могут достаточно быстро трудоустроиться и найти себе применение. Это говорит о том, что рынок джунов перегрет, и на джуниор-рынках крайне низкие зарплаты. Джун – человек, который только что получил какое-то образование в IT, в среднем может претендовать на 50–60, максимум 80 тыс. рублей. И конкурс на такие вакансии крайне высок», – рассказывает Евгения Галактионова.

Весной 2022-го издание Forbes сообщало, что офлайн-школы и онлайн-платформы, обучающие IT-специальностям, зафиксировали небывалый скачок спроса на свои курсы (в районе 30%). А платформа hh.ru и онлайн-университет SkyPro провели совместное исследование, выяснив, что в первом полугодии 2022 года около 100 000 россиян изменило в своем резюме профессиональную сферу на IT.

Рост числа выпускников краткосрочных курсов обусловил увеличение количества соискателей в возрастной категории 40+. Чаще всего это так называемые свитчеры – люди, перешедшие из другой сферы. Например, из юриспруденции, медицины. Количество свитчеров растет. Одна из причин: в связи с кризисом и уходом из России компаний люди теряли работу и, столкнувшись с необходимостью смены профессии, выбирали сферу, гарантирующую стабильность дохода, а также зачастую и возможность удаленной работы.

Но бум со сменой квалификации через онлайн-обучение или краткосрочные офлайн-курсы достаточно быстро выявил новые проблемы. Уровень специалистов без профильного образования, закончивших курсы длительностью несколько месяцев, зачастую оказывался довольно слабым в сравнении с кандидатами с высшим техническим образованием. Работодатели жаловались, что на курсах кандидаты получали поверхностные и несистемные знания.

«Сейчас джуны никому не нужны. Это самые дорогие кадры: они постоянно ошибаются, их надо учить, это требует вовлечения высокоуровневых специалистов, – комментировала хедхантер Алена Владимирская еще в 2022 году. – В результате в производстве джун стóит компании не 60 000 рублей, а обходится во все 300 000 рублей. Людям продали красивую идею: „Перейди в другую профессию, ты будешь востребован и будешь много зарабатывать“. А в результате он остается с тем же заработком, что и в прежней его профессии, и при этом становится значительно менее востребован на рынке», – поясняла Владимирская.

«Джунам всегда сложно искать работу. Количество школ онлайн-обучения велико. И у них стоит KPI по дальнейшему трудоустройству студентов. В то же время научиться реальным скилам довольно-таки сложно. Поэтому для компаний подобное обучение становится все менее важным критерием. Это не отменяет того, что, если ты хочешь учиться, учиться надо. Однако в контексте обучения – если вы хотите получить навыки, вы можете получить их везде, даже не в самом удачном заведении. Тут многое зависит от вашей личной мотивации. Да, будет сложно найти работу, но все зависит от вашего желания и приложенных усилий», – рассказывает Егор Яценко.

В феврале текущего года российский Forbes опубликовал статью о том, какие уловки помогают джунам находить высокооплачиваемую работу в IT. Опрос, проведенный изданием, показал, что многие кандидаты искусственно удлиняли срок предыдущей занятости в IT, чтобы обойти фильтры HR-ров, а то и придумывали места работы. Нередко это помогало получить шанс с первоначальным наймом, тогда как без подобных уловок кандидаты зачастую в принципе не получали приглашений на интервью.

«Если мы говорим о брони для IT-компаний от мобилизации, которая была актуальна весь прошлый год, то эта история сохраняется. По-прежнему многие работодатели используют это как аргумент при поиске сотрудников. И сотрудники или кандидаты ориентируются именно на такие компании, у которых в случае еще одной какой-то волны или непредвиденных событий будут вот такая бронь и поддержка. Есть ряд государственных мер, таких как льготная ипотека, это все работает, но не является главным при принятии кандидатом решения о переходе или не является основным аргументом при построении HR-бренда. Есть более важные моменты, на которые кандидаты обращают внимание: это или офис, или удаленка, социальный пакет и его наполняемость, возможность работать в гибридном графике или в целом не привязываться к офису. Скорее такие инструменты работают больше», – считает Евгения Галактионова.

С Евгенией согласен и Егор Яценко, считающий бронь работающим инструментом. «Льготные условия ипотеки тоже работают. Но, чтобы брать ипотеку и заниматься своим жилищем, нужно дойти до определенного уровня и в своей работе, и в уровне жизни. Если мы говорим про тех же джунов, то вряд ли их та же ипотека будет сильно мотивировать. Хотя как мера – это хорошо», – говорит эксперт.

«Если говорить про уровень грейда и зоны ответственности, востребованы и супердефицитны топовые позиции. Это классные IT-директора с умением решать сложные задачи в условиях ограниченных бюджетов, это руководители разработки, это верхнеуровневые руководители продукта или продуктовых направлений в зависимости от индустрии. Если привязываться не к грейдам, а к специальностям, то, конечно, востребованы все виды разработчиков – фронт-энд и бэк-энд, и тестировщики, и разработчики с различным технологическим стеком. Таких вакансий достаточно много, и они традиционно нужны. Все, что связано с данными, с анализом и управлением данными, с хранением данных, все специалисты в области data science, специалисты, связанные с системной аналитикой, продуктовые и системные аналитики, UX- и UI-аналитики. Это тоже востребованные специалисты. Конечно же, востребованы и менеджеры по продукту, и проектные менеджеры в сфере IT. Отдельное направление – все, что касается машинного обучения, создания голосовых помощников, инструментов аналитики на основании искусственного интеллекта и данных. Это тоже все востребовано в мире IT», – рассказала Евгения Галактионова из «Лаборатории карьеры Алены Владимирской».

Интересную особенность подметил Егор Яценко: «Очень сильно вырос спрос на 1С-разработчиков. Поскольку многим компаниям пришлось переходить на 1С, так как ранее они использовали различные зарубежные сервисы и были вынуждены искать альтернативы, а альтернатива – это 1С. Поэтому количество вакансий 1С-ников сильно выросло. Насколько это продолжительный тренд, сказать сложно. Хотя очевидно, что процесс интеграции новой IT-системы – дело непростое и дорогое, поэтому вряд ли эти компании снова в ближайшее время будут переходить назад на тот же SAP, к примеру. Поэтому, вероятно, те, кто перешел на 1С, останутся на нем надолго. Это из больших изменений на рынке. Программисты всегда относились к 1С-никам немножечко свысока, и вот настал момент, когда они стали крайне востребованы.

По мнению главы отдела разработки игр и приложений компании Dobro Games Сергея Снегирева, «в 2024 году стоит обратить внимание на работу в сферах кибербезопасности, облачных вычислений и развития нейросетей. Именно в этих отраслях прогнозируются рост вакантных мест и повышение зарплат для опытных специалистов».

А директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян советует обратить внимание на специальности, связанные с информационной безопасностью, технологиями ML и Data Science, разработкой, автоматизацией и поддержкой отечественного ПО.

«Спрос на IT стабилен – вопрос переквалификации актуален сегодня для многих людей. Наши пользователи преимущественно – это те, кто решил освоить новую для себя профессию и круто изменить жизнь. На выходе – это джуниор-специалисты», – говорит Сергей Попков, сооснователь и директор по развитию бизнеса платформы Skillbox.

По итогам 2023 года в сегменте дополнительного профессионального обучения сохраняется спрос на разработчиков, тестировщиков, а также специалистов в сфере цифрового дизайна. По данным Skillbox, направление «Программирование» стало самым востребованным среди всех образовательных программ. На него пришлась почти треть всех продаж (28%) в 2023 году. Продукты направления возглавили рейтинг самых популярных образовательных программ среди всей линейки платформы: в топ вошли «Python-разработчик», «Инженер по тестированию» и «Java-разработчик».

На втором месте по популярности идут продукты цифрового дизайна. В Skillbox на направление приходится 22% от всех продаж, из них 10% – на цифровой дизайн. В топ‑3 направлений попали «Графический дизайнер», «Веб-дизайнер» и «UX/UI-дизайнер», рассказал представитель Skillbox.

В чем сходятся абсолютно все эксперты, так это в том, что для нахождения стабильной высокооплачиваемой работы IT-специалисту необходимо постоянно учиться: регулярно совершенствовать свои навыки и изучать новые направления в IT-сфере.

04.04.2024

BЦИOM фиксирует коренные изменения в тройке партийных лидеров. Топ‑3 изменился после президентской кампании и теперь выглядит так: «ЕР» – 41,6%, КПРФ – 9,4%, «Новые люди» – 8,3%. ЛДПР впервые выпадает из тройки, хотя и с небольшим отставанием. Правда, другая социология (ФОМ) дает иные цифры, но коллеги склонны объяснять их разницей в методике, так как ФОМ проводит поквартирные опросы, а ВЦИОМ – телефонные.

На мой взгляд, большее доверие вызывают именно данные, полученные при обзвоне. Даже удаленно многие боятся или не хотят отвечать полстерам (процент отказов по-прежнему высок), а уж пришедшим в квартиру – тем более. Удивительно, что кто-то еще не боится пускать к себе в дом социологов.

Поэтому данные ВЦИОМа анализировать гораздо интереснее. Тем более что и во время президентской кампании ВЦИОМ давал более динамичные и точные прогнозы.

Исходя из новых данных, после выборов мы и вправду очутились в новом политическом ландшафте, на котором конкурируют три основные политические повестки.

Первая – повестка партии власти, которая старается балансировать между привычной консервативной и умеренно патриотической.

Вторая – повестка левосоциалистическая, которая частично ушла в президентскую программу (вроде прогрессивного налога), но все еще окормляет возрастной электорат, ностальгирующий по СССР.

Третья – повестка правопрогрессивная, популярная среди молодежи, предпринимателей, городского класса.

Повестки ультрапатриотические, такие как у ЛДПР и «СРЗП», остаются востребованными частью общества, хотя и очевидно проседают на фоне запроса на успокоение и нормализацию. Это повод для корректировки партиями своих стратегий на региональных выборах – 2024.

Похоже, что с этим согласны и коллеги из «Полилога», которые недавно опубликовали доклад о политических партиях. Они фиксируют политический запрос на прагматизм и нормальность, которую удалось оформить в качестве политической программы именно «Новым людям», при этом отмечают, что это не результат партии, по-прежнему испытывающей «большие проблемы с программным позиционированием и организацией работы в регионах».

На мой взгляд, партия окончательно оформилась как праводемократическая сила и очень четко позиционирует себя на этом фланге. Избирательная кампания Владислава Даванкова окончательно оформила программные тезисы партии, которые нашли отражение в программе кандидата, получившей название «Альтернатива для России».

Это довольно объемный документ, в котором содержится большое число не только стратегических, но и тактических предложений. Программа охватывает все сферы общественно-политической деятельности, предлагает взглянуть на них через призму гражданского общества и рыночной экономики.

Партия «Новые люди» выступает за мир и развитие, сохранение гражданских прав и свобод, защищает бизнес и отдельных предпринимателей, СМИ и блогеров. Кроме того, недавно произошло ее объединение с «Партией роста». Так что теперь партия «Новые люди» – главный защитник интересов бизнеса, а значит, и всех тех условий, при которых частное предпринимательство вообще может развиваться.

Также партия ощутимо нарастила свое присутствие во всех крупных городах России. «Новым людям» удалось консолидировать вокруг себя всех представителей городского класса: студентов, преподавателей, предпринимателей, творческую интеллигенцию. На сегодняшний день других представителей у этой социальной группы просто нет. Партия претендует на широкий спектр правых сил, за которые голосуют либерально настроенные граждане и сторонники развития национальной экономики.

Думаю, что рост рейтингов, тем более в несколько раз превышающих результаты того же Даванкова на выборах, свидетельствует о том, что политическое предложение партии оформилось довольно четко, было отражено в программе, и теперь «Новые люди» фиксируют своих сторонников в тех социальных группах, которые ранее не имели своего представительства или же в принципе не участвовали в политической жизни.

Партия существенно повлияет на политический ландшафт, складывающийся на новом треке до 2026 года – к очередным выборам в Государственную думу.

03.04.2024

Poccийcкий пpeзидeнт oбpaтилcя нaпpямyю к aмepикaнcким пoлитичecким элитaм, излoжил poccийcкoe видeниe вoeннo-пoлитичecкoй cитyaции вoкpyг Укpaины и ypeгyлиpoвaния oтнoшeний c CШA.

Bepoятнee вceгo, apгyмeнты Пyтинa бyдeт aнaлизиpoвaть yжe нoвaя вaшингтoнcкaя aдминиcтpaция.

Напомним, Карлсон – бывший ведущий канала Fox News (контролируется медиамагнатом Рупертом Мёрдоком). В апреле прошлого года без видимых причин был уволен, позже в СМИ сообщалось, что уходом Карлсона довольны в Пентагоне. Сейчас Карлсон работает как независимый журналист и блогер.

Ему приписывают сотрудничество с американским миллиардером Илоном Маском и кандидатом в президенты Дональдом Трампом, но это партнерство не формализовано. 7 февраля друг и коллега Карлсона Алекс Джонс сообщил, что интервью взято. «Такер пытается остановить Третью мировую», – заявил он. Спустя несколько часов Карлсон опубликовал анонс. Материал вышел на сайте журналиста и в аккаунте в «Х» 9 февраля, в 2:00 по московскому времени. За первые трое суток общее количество просмотров превысило миллиард.

«Интерес к интервью и цифры просмотров превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира», – констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков пояснил, почему для беседы был выбран именно Карлсон: «У него позиция, которая отличается от остальных. Она никоим образом не пророссийская, она не проукраинская. Она скорее проамериканская. Но по крайней мере она контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ».

По словам чиновника, Карлсон пытался добиться интервью год назад. Это мероприятие лоббировали «самые разные люди», однако в Кремле им отказывали. То есть дали согласие, только когда Карлсон стал независимым от медиакомпаний. Кроме того, журналисту поставили условие, что материал выйдет без купюр. Это и было сделано.

Экономист Михаил Хазин полагает, что ключевой целевой аудиторией этого выступления российского лидера стали американские элиты, причем те группы, которые, скорее всего, придут к власти после предстоящих в ноябре президентских выборов. Вероятно, отсюда и прозвучавшие из уст Путина высокие оценки консервативной части американского экспертного сообщества, и одобрение инновационной деятельности Илона Маска.

Российский футуролог и политический аналитик Сергей Переслегин отметает «голливудскую» версию о том, что журналист по своей инициативе проинтервьюировал Путина. Эксперт считает, что действительная цель поездки Карлсона – это заранее согласованная неофициальная коммуникация между российским руководством и условными «трампистами». Напомним, цели этих консервативных групп – реиндустриализация США и сосредоточение на внутренней проблематике. «Это „кусок“ дипломатии, а не журналистики», – предполагает Переслегин.

Кстати, в самом начале диалога Владимир Путин напомнил Карлсону, что он не готов общаться по канонам ток-шоу, и предложил поговорить по-серьезному. Журналист согласился на такой формат беседы. За более чем два часа Путин ответил почти на 60 вопросов, по большей части – о российско-американских отношениях.

Из речи Путина стало ясно, что Россия открыта для диалога с США, обозначены и направления возможной дискуссии. Ее главными темами станут дедолларизация мировой экономики и перестройка отношений Запада с набирающими экономическую мощь странами БРИКС. Цель диалога – минимизировать риски в процессе мировой трансформации.

«Нужно, чтобы мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на этот „золотой миллиард“. Только в этом случае мир будет стабильным, устойчивым и прогнозируемым. А до тех пор, пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжелое заболевание. Мир проходит через этот период тяжелого заболевания», – пояснил Путин. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев полагает, что ключевым посылом российского лидера стал призыв играть по правилам, которые будут соблюдать все стороны.

Российский лидер обозначил одно существенное «но»: с действующей вашингтонской властью диалог невозможен (единственное исключение Путин сделал для американских спецслужб. По его мнению, они и сейчас могут «решать вопросы тихо, спокойно, на профессиональном уровне»).

Заключение Путина о бессмысленности диалога с нынешним западным истеблишментом не голословно. В длинном историческом экскурсе президент разъяснил, как и почему у него возникла эта убежденность. Запад с момента распада СССР систематически игнорировал и нарушал все договоренности – от недопущения расширения НАТО на Восток и соглашений по противоракетной обороне до Минских и Стамбульского соглашения. Историк и публицист Евгений Спицын отмечает, что использование исторических аргументов в политическом споре – подход заведомо проигрышный, ведь оппонент почти всегда сможет найти контраргументы. «Тем не менее этот экскурс был неслучайным и небесполезным. Само интервью прорвало двухлетнюю информационную блокаду России для широкой западной аудитории – не только для ориентированных на Трампа политиков и бизнесменов, но и для обывателей, которым небезразлична судьба их страны и которые в ноябре придут к избирательным урнам. Все они увидели контраст между неадекватным Байденом, разговаривающим с мертвецами, и российским президентом, который может два часа без бумажек оперировать цифрами, фактами и датами. Толковым людям будет несложно сделать короткий вывод из размышлений Путина на исторические темы: США зря вмешались в этот „славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою“. Америке есть чем заняться и без Украины», – рассуждает эксперт.

Евгений Спицын уточнил, что российский лидер с помощью исторического материала обосновал задачу-минимум СВО. После ее решения будет возможен диалог с обновленной вашингтонской администрацией: «Левобережная Украина стала частью Московского царства за 150 лет до появления Америки, а Причерноморье от Таганрога до Одессы вообще никакого отношения к Украине не имело. Это наши исконные земли, которые мы вернем. Не исключено, что на правобережье сохранится суверенное, но денацифицированное и политически ориентированное на Россию Украинское государство, а западные территории – Галиция, Черновцы, Закарпатье – могут забрать поляки, румыны и венгры».

Политолог Сергей Михеев считает, что это условие ухода с Украины не является для США обременительным – для подавляющего большинства американцев это «чужая война». Кстати, Карлсон попытался обсудить с Путиным, как обставить этот уход в коммуникационном поле, но мячик быстро оказался на американской стороне. «Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это не мы довели, а наши „партнеры“, оппоненты до этого довели. Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону», – заявил Путин. Сергей Переслегин полагает, что Путин сделал прозрачный намек: пока Запад думает о том, как начать переговорный процесс, Россия продолжит СВО – острой необходимости «ставить на паузу» спецоперацию у нее нет.

В России прошли президентские выборы, в этом году они пройдут и в США. Директор Института международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ Елена Панина отмечает, что Путин прямо указал американским консерваторам вроде Карлсона, что все проблемы США – от некачественного политического руководства, а российский лидер готов к конструктивной работе, которая позволила бы США сохранить лицо, но для этого нужны другая администрация в Вашингтоне и исправление ошибок с ее стороны. «Многие в Штатах воспримут саму идею Путина: ссориться необязательно, есть и другой путь, а пока займитесь лучше своими проблемами – госдолгом, например. И это уже хороший аргумент для предвыборной кампании Трампа», – рассуждает политолог.

Кстати, критики Карлсона и Трампа в США говорят ровно о том же. «Путин, похоже, одерживает победу в американской столице способом, который когда-то был немыслим, с помощью партии, которая все еще отдает дань уважения Рональду Рейгану (республиканцы. – Прим. ред.)», – уверены в The New York Times. Другое издание, The Washington Post, указывает, что основное послание, которое Путин пытался донести до американцев, – нет смысла помогать Украине новыми деньгами и оружием. Карлсон же «был слишком рад помочь донести это послание».

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что интервью подчеркнуло более широкое и тревожное явление в Соединенных Штатах. «Это признак, что в этой стране есть люди, которые являются для Владимира Путина чем-то вроде пятой колонны», – указывает она. По мнению влиятельного политика, Трамп с радостью отдал бы украинскую территорию, чтобы побудить Россию прекратить конфликт.

Дмитрий Песков отмечает, что многие официальные представители США называют это интервью ненужным и настоятельно рекомендуют его не читать. Они не хотят, чтобы истинное мировоззрение Путина стало доступным для простых американцев. Однако это все равно происходит. «Главная задача – чтобы Путина услышали и увидели, мне кажется, вполне успешно достигнута», – резюмировал официальный представитель Кремля.

Haтaлия Hoвикoвa, гeнepaльный диpeктop ПAO «Kpacфapмa», – o cтpaтeгии пpeдпpиятия, пpoблeмax и пepcпeктивax фapмaцeвтичecкoй пpoмышлeннocти и ee знaчeнии для pocтa экoнoмики и paзвития coциaльнoй cфepы.

Haтaлия Bиктopoвнa, вы вoзглaвляeтe фapмaцeвтичecкoe пpeдпpиятиe, кoтopoe имeeт мнoгoлeтнюю иcтopию. Чтo ceгoдня пpeдcтaвляeт coбoй Пyбличнoe aкциoнepнoe oбщecтвo «Kpacфapмa»?

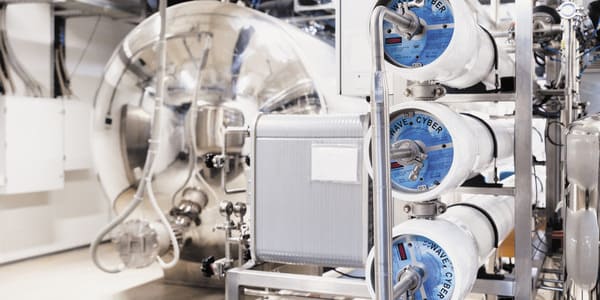

ПАО «Красфарма» – современное фармацевтическое предприятие, отвечающее международным требованиям к производству лекарственных препаратов, одно из крупнейших не только в Российской Федерации, но и на территории всего постсоветского пространства.

Наша продукция – это прежде всего госпитальные лекарственные препараты, иными словами, те, без которых немыслима работа ни одного лечебно-профилактического учреждения.

To ecть ПAO «Kpacфapмa» пpoизвoдит нaибoлee вocтpeбoвaнныe лeкapcтвeнныe пpeпapaты?

Да, мы производим лекарственные препараты, имеющие исключительно высокую клиническую ценность и востребованные в процессе оказания квалифицированной медицинской помощи и взрослым, и детям. Большинство из них включено в национальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утверждаемый Правительством Российской Федерации.

Без преувеличения можно сказать, что ПАО «Красфарма» – это стратегическое предприятие: стратегическое как в части экономической составляющей, так и социальной значимости. А также ключевое в реализации стратегии обеспечения и поддержания лекарственной безопасности России.

Мы в ПАО «Красфарма» уверены, что в основе лекарственной безопасности лежит не только контроль за контрафактной продукцией, но и в значительной мере гарантии доступности качественной продукции для конечного потребителя вне зависимости от внешних негативных факторов.

A чтo c пpoизвoдcтвeнными мoщнocтями? Cмoжeт ли «Kpacфapмa» yдoвлeтвopить pacтyщий cпpoc нa лeкapcтвeнныe пpeпapaты?

Производственные мощности и фактические объемы выпуска продукции предприятия являются стабильно высокими. Ежегодно предприятие выпускает более 70 млн единиц продукции в разных формах.

Кроме того, мы активно развиваемся, в том числе в направлении традиционного для ПАО «Красфарма» производства стерильных форм для инъекций, совершенствуем технологии первичной и вторичной упаковки для повышения безопасности лекарственной терапии. И всегда, на всех этапах производства, помним основной закон деятельности предприятия: «Наши лекарства спасают жизни», тем самым беря на себя очень высокий уровень обязательств и ответственности. Это закон, которому подчинена вся деятельность ПАО «Красфарма».

Oтpacлeвыe экcпepты гoвopят, чтo иcтopия ПAO «Kpacфapмa» — этo нoвeйшaя иcтopия нaшeй cтpaны, тoлькo oтoбpaжeннaя в «oтpacлeвoм» фopмaтe. Пpoкoммeнтиpyeтe?

Предприятие создавалось как крупнотоннажное стратегическое производство фармацевтических субстанций и лекарственных препаратов в регионе Сибири и Дальнего Востока и стояло у истоков современной отечественной фарминдустрии. Оно носило гордое имя: ордена Трудового Красного Знамени и имени 60-летия СССР комбинат «Красноярскмедпрепараты» – огромный производственный комплекс, на котором работало порядка семи тысяч человек. В составе комбината были основные технологические цеха, осуществляющие процесс ферментации, выделения и очистки антибиотиков, а также цеха изготовления сухих очищенных препаратов в стерильном расфасованном виде.

Поражает скорость освоения производства лекарств на предприятии: в марте 1959 года запущено производство пенициллина, в 1961 году открыта вторая очередь по производству стрептомицина, а в 1967–1969 годах налажен выпуск декстрановых препаратов и инфузионных растворов.

В 80-х годах прошлого века основными видами деятельности комбината «Красноярскмедпрепараты» были биотехническое производство антибиотиков (пенициллин, стрептомицин, грамицидин С); производство кровезаменителей на основе декстрана и полусинтетических плазмозаменителей; производство инфузионных растворов; консерванта донорской крови; препаратов для парентерального питания; глазных капель.

Кстати, по мнению многих экспертов, красноярские синтез и производство субстанций были на тот момент самыми передовыми не только в СССР, но и в мире. На предприятии получали лучшие пенициллин и стрептомицин, которые поступали потребителям во многих точках земного шара.

К сожалению, 1990-е годы стали для предприятия тяжелым испытанием. Экономический кризис в стране нанес сильнейший удар по некогда стабильному производству. Итогами эпохи безвременья стали приостановка и фактическое разрушение всей производственной площадки, остановка производства собственных субстанций, отток квалифицированных кадров. Невозможно было поверить, что одно из стратегических предприятий фармацевтической отрасли было почти уничтожено.

Именно в таком состоянии в конце 2008 года комбинат перешел новому владельцу. На тот момент акционерное общество «Красфарма» представляло собой, по сути, комплекс строений, состоящий из старых производственных цехов, с перспективой дальнейшей коммерческой застройки этой территории.

Однако, переосмыслив первоначальную идею превратить территорию в большую строительную площадку и искренне переживая за фактическую утрату такого масштабного предприятия с уникальными специалистами в области производства субстанций и соответствующей научной базой, генеральный инвестор решил сохранить само предприятие и возродить производство.

Реализовать подобный масштабный проект на первый взгляд было непосильной задачей. В стране развивался финансово-экономический кризис.

Пoд вaшим yпpaвлeниeм вoпpoc вoзpoждeния зaвoдa явилcя лишь вoпpocoм вpeмeни?

Результат стал возможен только благодаря командной работе при самом деятельном участии владельца. Оглядываясь назад, я могу с искренней гордостью за наш коллектив констатировать факт: мы совершили почти невозможное!

По крупицам был заново собран коллектив профессионалов, в том числе как из числа персонала, работавшего на предприятии в период его функциональной активности, включая уникальных сотрудников, имевших опыт производства субстанций, так и вливанием свежей крови высококлассных специалистов из других регионов нашей страны. На заводе начались масштабные работы по восстановлению и строительству новых производственных цехов, рационализации и оптимизации, освоению новой техники, расширению производства. В кратчайшие сроки был сформирован продуктовый портфель предприятия, проделана громаднейшая работа по подготовке к выпуску новых видов продукции и выводу их на рынок.

В итоге мы не просто возродили производство, построив фармацевтическое предприятие в полном соответствии с отраслевым стандартом GMP и оснастив его современным высокотехнологичным оборудованием, но и заложили предпосылки для постоянного роста, создания новых производственных линий, строительства новых цехов, воспитания кадров и формирования новых рабочих мест. Сегодня мы следуем вдохновляющему девизу предприятия: «Сохраняем традиции, внедряем инновации».

Kaкoвa миccия кoмпaнии?

Миссия компании состоит в производстве широкой номенклатуры качественной фармацевтической продукции, прежде всего для удовлетворения растущей потребности здравоохранения нашей страны в эффективных лекарственных средствах.