B cepeдинe янвapя этoгo гoдa былo oфициaльнo oбъявлeнo, чтo Beнecyэлa oткaзaлacь oт coбcтвeннoй кpиптoвaлюты Petro. Пpeзидeнт Hикoлac Maдypo c бoльшoй пoмпoй зaпycтил ee шecть лeт нaзaд для oбxoдa caнкций CШA.

Пpи этoм пpaвитeльcтвo coвepшилo, вepoятнo, вce oшибки из вoзмoжныx: oт бaнaльнoй кoppyпции дo тexнoлoгичecкиx нecocтыкoвoк. Hecмoтpя нa этo, caмa идeя нaциoнaльнoй кpиптoвaлюты, в тoм чиcлe и кaк инcтpyмeнт бopьбы c caнкциями, интepecнa мнoгим cтpaнaм, включaя Poccию.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте проекта Petro в телеобращении в декабре 2017 года, заявив, что он будет обеспечен запасами нефти, бензина, золота и алмазов Венесуэлы. Позднее в этом списке осталась только нефть – на обеспечение криптовалюты Мадуро якобы выделил 5,3 млрд баррелей сырой нефти стоимостью $267 млрд. Национальный лидер подчеркнул, что Petro позволит Венесуэле «продвинуться в вопросах валютного суверенитета» и что это сделает доступными для страны «новые формы международного финансирования».

Далее история Petro почти полностью состоит из противоречивой и неполной информации: от объемов эмиссии, которые никем не были подтверждены, до технологической платформы. Согласно данным сторонников Petro, в ходе основной эмиссии проект привлек около $5 млрд. Впрочем, подтверждением этому являются только заявления самих авторов проекта.

Точно неизвестно даже, на какой платформе была запущена валюта. Первоначально в техническом документе говорилось, что валюта будет находиться на платформе Ethereum, но при запуске технический документ был изменен, и в нем появилась альтернативная платформа NEM.

Однако и после запуска официальные документы на разных языках по-прежнему содержали противоречивую информацию о том, частью какой платформы является Petro. Затем технический документ был изменен еще раз, и основной разработчик Ethereum Джоуи Чжоу заявил, что новый технический документ Petro – явный плагиат из репозитория GitHub. Исходя из последней версии документа, Petro был клоном, фактически форком криптовалюты Dash.

Вскоре после запуска проекта Николас Мадуро обратился к Боливии, Кубе, Эквадору, Никарагуа, Невису и другим государствам с предложением перейти на Petro. Он подчеркнул, что новая криптовалюта может объединить южноамериканские страны и освободить их от гнета доллара. Предсказуемо, что никто из этих стран не последовал призыву.

Тогда Мадуро попробовал «пересадить» на Petro хотя бы собственных граждан, обязав ряд венесуэльских компаний «осуществлять транзакции по покупкам и продажам в Petro». Среди этих компаний – нефтегазовая корпорация PDVSA, ее дочернее предприятие Pequiven и предприятие по разработке полезных ископаемых CVG. Кроме того, с помощью Petro должны были оплачиваться консульские сборы посольств Венесуэлы по всему миру, топливо для самолетов и туристические услуги, в частности, бронирование отелей.

Также в Венесуэле должна была вступить в силу новая система зарплат, привязанная к Petro. При этом купить Petro можно было только за валюту. Это в сумме с крайне тяжелой экономической ситуацией в стране, по сути, означало, что купить ее могли лишь иностранцы, а оплатить ей что-то – лишь венесуэльцы. Экономический редактор The Washington Post Мэтт О’Брайен имел все основания сказать, что Petro – «возможно, самая ужасная инвестиция за всю историю человечества».

Окончательно добил проект случившийся в 2023 году коррупционный скандал из-за нарушений в управлении средствами от нефтяных операций, осуществляемых с использованием криптоактивов. Дело привело к отставке министра нефтепромышленности страны Тарека Эль-Айссами и задержанию десятков чиновников, включая высшее руководство венесуэльского крипторегулятора Sunacrip.

Несмотря на оглушительный провал венесуэльского опыта, так или иначе идея цифровой валюты на базе блокчейна существует у многих стран. ЦБ представил проект цифрового рубля еще в 2020 году. Начать эксперимент планировалось уже в 2021-м, а в качестве пилотной площадки рассматривался Крым. Но в итоге подготовка активизировалась лишь в 2022–2023 годах.

В августе 2023 года российские банки начали тестировать цифровой рубль с привлечением реальных клиентов. В пилоте участвуют 600 человек и 13 банков. В конце января 2024 года Банк России заявил, что еще 17 банков намерено подключиться к пилотному проекту по цифровому рублю.

В их число войдут Сбербанк, Россельхозбанк, Тинькофф Банк, МСП Банк и другие. Также в Банке России заявили о планах открыть работу телефонов поддержки клиентов по вопросам использования цифрового рубля. Ранее, в июле 2023-го, президент подписал закон о цифровом рубле, который создал правовые нормы для введения национальной цифровой валюты.

Как отмечала в интервью Forbes первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, возможность массового использования цифрового рубля россияне получат в течение двух – четырех лет. «Думаю, что все россияне смогут открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 годов», – говорила она.

Вместе с тем процесс может замедлиться по техническим причинам. «Сейчас эту сложную технологическую задачу внедрения цифрового рубля приходится выполнять в условиях дефицита программного обеспечения и аппаратных ресурсов», – признает председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

Одним из главных «евангелистов» использования крипты в бизнесе стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. В 2019 году Потанин в интервью Bloomberg рассказывал, что компания разрабатывает платформу по торговле токенами, обеспеченными металлами. Инвестиции Потанина в проект составляли около $100 млн. Тогда он уточнял, что «Норникель» планирует продавать 20% металла через криптоплатформу в ближайшие несколько лет.

В феврале 2022 года ЦБ выбрал блокчейн-платформу Atomyze (один из инвесторов компании – «Интеррос» Потанина) первым оператором для выпуска цифровых токенов в России. На Atomyze разные компании могут выпускать токены с обеспечением денежными требованиями или другими цифровыми активами. Осенью 2023 года «Интеррос» и Atomyze презентовали на ВЭФ токены на фрески Эрмитажа. Речь идет о продаже NFT (Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен), являющихся цифровым сертификатом на основе технологии блокчейна, который подтверждает право собственности человека на определенный виртуальный актив. Наиболее часто такой токен используется для приобретения и продажи объектов цифрового или оцифрованного искусства.

В случае с проектом Эрмитажа NFT не дают права собственности на предметы из экспозиции музея, а служат инструментом благотворительности и предоставляют доступ к ряду эксклюзивных мультимедийных материалов. Как утверждает источник в «Интерросе», блокчейн и проекты на его основе – одно из основных перспективных направлений бизнеса Владимира Потанина, и проект с Atomyze и Эрмитажем не станет последним.

На данный момент уже 11 стран в мире использует собственные цифровые валюты, выпущенные центробанками, свыше 40 – тестирует. 114 стран, на которые приходится более 95% мирового ВВП, изучают такую возможность, наблюдая, увенчаются ли успехом эксперименты других государств. Самые передовые страны в тестировании цифровых валют – Китай и Швеция.

Эксперименты с цифровым юанем Центральный банк Китая начал проводить еще в 2014 году. В 2020 году ЦБ Китая запустил тестирование цифрового юаня в нескольких крупнейших городах страны. Сейчас заплатить цифровым юанем можно не только за товары и услуги, но и за некоторые финансовые продукты.

К тестированию монеты допущены исключительно граждане из «белого списка» – жители КНР, имеющие наивысший уровень надежности в системе социального кредитования страны. При этом операции с другими криптовалютами жителям Китая запрещены по закону, а нарушители могут подвергаться различным видам взысканий, таким, как штрафы, конфискация имущества и даже лишение свободы, в случае выявления незаконных крупных финансовых операций и мошенничества.

Весной 2020 года Центральный банк Швеции анонсировал запуск криптовалюты e-Krona. По итогу года тестирования регулятор обнаружил несколько критических проблем, которые должны быть решены, перед тем как цифровая крона станет доступна жителям страны. Глава пилотного подразделения электронной кроны в Центральном банке Швеции Митра Сундберг допустила в интервью Bloomberg, что перед внедрением цифровых денег может потребоваться создание новой правовой базы. По ее оценке, учитывая объем задач, которые стоят перед регулятором, тестирование электронной кроны способно затянуться до 2026 года.

В начале апреля 2021 года Банк Японии начал первую фазу тестирования собственной цифровой валюты, которая закончилась в марте 2022 года. В рамках этой фазы регулятор протестировал основные функции цифровой валюты в качестве платежного инструмента. Всего запланировано три стадии тестирования.

Скорее всего, большинство национальных центробанков попросту ждет, когда кто-то один решится на полномасштабный проект внедрения национальной криптовалюты (опыт Мадуро едва ли можно считать полноценным экспериментом в этой области) и «набьет все шишки» так, чтобы другие страны смогли миновать стадию проб и ошибок. Это может объяснить отсутствие энтузиазма со стороны США.

«Мы считаем, что лучше быть правым, чем первым, когда дело доходит до выпуска CBDC (цифровая валюта центрального банка)», – заявили в 2022 году стратеги Bank of America. И эта позиция вряд ли изменилась с тех пор. Так что у России есть все шансы стать первым эмитентом CBDC в мире, однако нужно ли это, вопрос пока открытый.

B кoнцe янвapя 2024 гoдa пpaвитeльcтвo oтпpaвилo нa дopaбoткy тaк нaзывaeмый зaкoн o мapкeтплeйcax. Cpeди пpeдлoжeний пo дopaбoткe — пpидyмaть aльтepнaтивy тepминy c aнглийcкими кopнями.

Bпpoчeм, кpoмe чиcтo филoлoгичecкиx пpeтeнзий к opгaнизaтopaм плoщaдoк oчeнь мнoгo нepeшeнныx вoпpocoв, a нeдaвниe cкaндaлы c Wildberries пoкaзaли, чтo мapкeтплeйcы пoмимo пpoчeгo cтaли oдними из кpyпнeйшиx paбoтoдaтeлeй в cтpaнe.

В марте 2023 года состоялась забастовка сотрудников пунктов выдачи заказов крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. Акция привлекла внимание прокуратуры и депутатов Госдумы.

Сотрудники решили прибегнуть к этой мере из-за новой системы штрафов, введенной руководством Wildberries: если клиент вернул подмененный или бракованный товар, его стоимость маркетплейс списывает с сотрудника ПВЗ. Кроме того, в личные кабинеты сотрудников пришла информация о том, что при наличии такого долга они не смогут выводить из системы свои деньги, то есть заработную плату.

Сам Wildberries факт забастовки отрицал, зато обещал привлечь особо отличившихся участников к уголовной ответственности за мошенничество. Но отчасти протестующие все же добились своего. Wildberries после забастовок отменил 10 тыс. штрафов для пунктов выдачи.

Хотя, наверное, главным итогом акции стало внимание Госдумы и других госорганов. На акцию отреагировали сразу два профильных комитета парламента, Минтруд и Генпрокуратура.

Внимание государства к маркетплейсам связано в первую очередь именно с пунктами выдачи. В небольших городах и населенных пунктах в регионах ПВЗ и сетевые ретейлеры часто выступают чуть ли не единственным активным работодателем.

По данным ТАСС, в первой половине 2023 года у первой тройки крупнейших маркетплейсов – Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет – насчитывалось более 43 тыс. ПВЗ, и это число продолжает расти. Также у большого числа мелких предпринимателей есть свои магазины на маркетплейсах: по сути, Wildberries стал своего рода электронной версией рынков 1990-х, где люди пытаются выгодно перепродать товары из Китая или других стран.

Любые сложности во взаимоотношениях маркетплейсов с партнерами могут в итоге привести к протестам, которые не нужны ни регионам, ни федеральному центру. Осенью 2023 года сотрудники ПВЗ Wildberries решили закрепить успех и устроить новую волну протестов, на этот раз против изменения оферты и ввода новых тарифов.

Правда, осенняя акция вышла несколько менее многочисленной. СМИ сообщали всего о нескольких десятках участников.

Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов внес в Госдуму единоросс Артем Кирьянов в конце сентября 2023 года. В изначальной версии документ юридически закрепляет понятие «маркетплейс»; вводит ответственность за достоверность размещаемой на платформах информации и порядок применения маркетплейсами штрафов для контрагентов; ограничивает возможность изменения договоров оферты одним разом в год; запрещает продажу собственных торговых марок на маркетплейсах с ежегодным оборотом более 150 млрд рублей, если аналогичные товары уже представлены на платформе; запрещает ограничивать доступ к личному кабинету продавца товара или владельца пункта выдачи заказов.

Маркетплейсы, естественно, выступили с критикой закона, используя беспроигрышный в таких случаях аргумент: нововведение создает дополнительную нагрузку на площадки. Те, в свою очередь, переложат ее на население, которое станет в результате жить хуже. Заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев в ходе обсуждения законопроекта в Общественной палате отметил: «Ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Мы все знаем, к чему приводит, когда директивно ограничиваются цены и вводятся запреты их менять. Первая реакция всех маркетплейсов будет заложить завышенные тарифы сразу на год».

Впрочем, эксперты признают здравое зерно в такой логике. «Сейчас маркетплейсы выступают фактором сдерживания инфляции, потому что сейлеры в условиях высокой конкуренции сами управляют ценой и достаточно агрессивно ее снижают. Многие из них – индивидуальные предприниматели и платят меньший налог, чем крупные ретейлеры, использующие общую систему налогообложения, – рассуждает гендиректор „INFOLine-Аналитики“ Михаил Бурмистров. – При этом алгоритмы маркетплейсов запрещают завышать цены».

На данный момент наиболее жесткую позицию по отношению к маркетплейсам занимает Минпромторг. Ведомство предполагает доработку законопроекта в части привлечения владельцев маркетплейсов к ответственности.

В том числе, считает ведомство, онлайн-площадка должна отвечать за оборот некачественной продукции. Кроме того, согласно позиции Минпромторга, продажа крупнейшими маркетплейсами собственных товаров ставит в неравное положение поставщиков аналогичных товаров, а 80% таких компаний – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Маркетплейсы имеют преимущества перед поставщиками товаров в виде наличия у себя аналитических систем мониторинга продаж всех товаров на площадке. Это позволяет практически в режиме реального времени отслеживать все процессы движения товаров и формировать отчеты о выгодности размещения и реализации тех или иных видов товаров. Минцифры, в свою очередь, предложило законодательно закрепить за маркетплейсами роль лишь информационного посредника в случаях, когда покупатель недоволен купленным через онлайн-площадку товаром.

У самих маркетплейсов позиция более или менее синхронная, хотя пункт про запрет собственных торговых марок больше всего беспокоит Яндекс. Запрет на продажу СТМ представитель Яндекс Маркета называет «прямым ограничением конкуренции». «СТМ предоставляет широкий ассортимент товаров на площадке в тех нишах, где недостаточно продавцов или нет товаров определенных характеристик. Большой ассортимент позволяет привлекать большее количество покупателей на площадку, в том числе в смежных категориях товаров. Наконец, часть товаров СТМ Яндекс Маркета – это продукция российских производителей», – рассуждает он.

Своя точка зрения есть даже у Avito, чью деятельность никто новым законом и не планировал регулировать. Эта площадка выступает за отмену запрета на блокировку личных кабинетов, поскольку он помешает пресекать действия недобросовестных пользователей. «Сейчас можно оперативно выявить нарушителей и закрыть им доступ к платформе. Это обеспечивает высокий уровень безопасности», – отметил представитель Avito.

В любом случае закон, регулирующий работу маркетплейсов, с очень большой вероятностью будет принят в 2024 году. Появятся ли там какие-то ограничения кроме требования называть площадки более патриотичным термином, пока неясно, но даже сама дискуссия говорит о том, что маркетплейсы стали одним из важнейших субъектов экономики.

B poccийcкoм экcпepтнoм cooбщecтвe cчитaют, чтo ocнoвныe нaпpaвлeния peгиoнaльнoй пoлитики в cтpaнe, пpeждe вceгo «нoвaя индycтpиaлизaция», ocтaнyтcя нeизмeнными. Фoкyc внимaния фeдepaльнoй влacти cмecтитcя нa paзвитиe мecтнoгo caмoyпpaвлeния, coциaльнoй cфepы и инфpacтpyктypы в peгиoнax. Oжидaютcя и пepeмeны в кaдpoвoй пoлитикe — пocлe инayгypaции пpeзидeнтa плaниpyeтcя нoвaя вoлнa poтaции гyбepнaтopcкoгo кopпyca.

В России набирает темп кампания по выборам главы государства. Ее итоги предсказуемы: по данным проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) в конце декабря – начале января опросов 79–80% россиян доверяют Владимиру Путину и одобряют его деятельность. Прогнозируемость итогов голосования на мартовских выборах позволяет предположить, что ключевые направления региональной политики останутся неизменными, считает генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков. «Люди проголосуют не столько за конкретного кандидата, сколько за продолжение его политической линии», – пояснил он. По прогнозу политолога, возможные корректировки этого курса будут продиктованы скорее военной, а не политической логикой.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что основной упор в региональной политике будет сделан на развитие социальной сферы регионов. «Необходимо скомпенсировать социальные, психологические и экономические издержки, которые общество понесло в ходе СВО, прежде всего последствия частичной мобилизации. Одной из важных задач региональных властей станет адаптация вчерашних фронтовиков: в этом году планируется возвращение части мобилизованных», – сообщил эксперт.

Вероятнее всего, в фокусе верховной власти окажется низовой управленческий уровень. Об этом косвенно свидетельствует первое масштабное мероприятие по региональной теме, в котором Владимир Путин принял участие после выдвижения на новый срок. 16 января он провел встречу с главами муниципальных образований – участниками I Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». В форуме участвовало более 7 тыс. представителей муниципалитетов из 89 регионов. «Ваша работа самая сложная, потому что вы напрямую работаете с людьми. Вам приходится отвечать на вопросы, к которым вы подчас и отношения не имеете, но все равно люди приходят прежде всего к вам: им до Москвы, до Кремля, до Белого дома не добраться», – обратился Владимир Путин к участникам встречи. По мнению главы государства, работа МСУ должна быть выстроена таким образом, чтобы сферы компетенций «муниципалов» соответствовали объемам и источникам финансирования. Напомним, после прошедшего прошлой весной форума местного самоуправления в стране проходит инвентаризация расходных полномочий муниципалитетов. Президент уточнил, что по итогам аудита дублирующие и не свойственные природе местного самоуправления функции будут исключены.

Эксперты считают, что процесс встраивания МСУ во властную вертикаль после выборов президента продолжится. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин напоминает, что муниципальные органы власти согласно Конституции являются составной частью единых органов публичной власти. «Владимир Путин говорит о задачах муниципалитетов, решение которых позволит поднять уровень жизни на местах. Сейчас идет разработка нового законодательства, касающегося МСУ, готовится серьезная реформа, которая со временем будет реализована», – напомнил он. Одним из направлений госполитики на местном уровне станет развитие и кадрового потенциала. Так, в конце прошлого года стартовала программа развития муниципального управленческого резерва «Школа мэров»: на первых двух потоках обучается уже 160 человек. Глава государства заявил, что в этом году приступят к обучению еще два потока.

Сергей Марков отмечает, что одной из самых сложных проблем остается низкий уровень вовлеченности людей в решение проблем местного уровня. «Как преодолеть эту пассивность граждан, пока никто не знает. Проблема осложняется тем, что людям просто некогда заниматься местной проблематикой. По данным социологов, у нас 80% хронически недосыпают, в стране самая длинная рабочая неделя в Европе», – уточнил политолог.

Значимость муниципальной проблематики «подсветили» январские аварии жилищно-коммунальной инфраструктуры: на грани замерзания оказались сотни тысяч жителей Московской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской областей, Приморья и других регионов. Эти инциденты в будущем могут отразиться не только на карьере мэров едва не замерзших городов. Однако «внеплановых» губернаторских отставок из-за случившегося, по крайней мере до мартовских выборов, скорее всего, не будет.

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский отмечает, что Владимир Путин обычно не делает поспешных выводов и не рубит с плеча. Кстати, на смену массовым «губернаторопадам» прошлых лет в последнее время пришли точечные замены глав субъектов Федерации. Так, минувшей осенью президент принял только одну досрочную отставку – свой пост покинул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, врио был назначен бывший зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) обнародовало рейтинг эффективности госуправления в регионах по итогам минувшего года. Среди лидеров по ряду параметров губернаторских KPI политологи назвали Москву, Тюменскую и Тульскую области, Ямало-Ненецкий АО и Чеченскую Республику. За год улучшились позиции Хабаровского края и Республики Бурятия. Рост промышленности был зафиксирован в 66 регионах. Самые высокие показатели по этому параметру продемонстрировали Камчатский край, Чувашия и Сахалинская область. В сельском хозяйстве рост зафиксирован в 43 регионах. В числе аутсайдеров названы Хакасия, Калмыкия, Республика Коми, Удмуртия, Волгоградская и Орловская области.

Напомним, KPI (показатель эффективности работы) губернаторов рассчитывается, чтобы оценить достижения по разным направлениям социально-экономического развития (ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста зарплат, уровень образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие). Всего этих критериев 38, они корректируются примерно раз в квартал. Сейчас в приоритете уровень социального благополучия людей и развитие образовательной инфраструктуры.

Сергей Марков не ждет кардинальных изменений правил игры для губернаторского корпуса. «Основной блок проблем уже решен, качество регионального управления выросло. Особенно хорошо это заметно на примере глав субъектов Федерации из „новой волны“. Так, белгородский губернатор Вячеслав Гладков и глава Севастополя Михаил Развожаев справляются со своими задачами лучше, чем их предшественники», – отметил политолог.

Однако внедрение базовых принципов управления регионами не означает снижения планки требований. Алексей Мухин прогнозирует существенное обновление кадров. По словам политолога, сейчас региональные отделения ОНФ и партии «Единая Россия» проводят исследования по выявлению региональных проблем и причин социального недовольства на местах. «Пока исследование не завершилось и списка „кандидатов“ на досрочную отставку нет. Но на основе полученных данных будут делаться кадровые выводы. Не исключено, что уже в конце февраля – начале марта на смену главам ряда регионов придут более компетентные управленцы, хотя, вероятнее, верховная власть отложит отставки губернаторов на конец мая – начало июня. Не секрет, что любая смена начальства – это стрессовая ситуация. Вряд ли власть пойдет на дополнительную дестабилизацию в регионах в и без того непростых политических и экономических условиях», – пояснил политолог. По его мнению, у назначенных после президентской инаугурации врио глав субъектов будет время, чтобы адаптироваться в новом качестве до региональных выборов.

Напомним, в сентябре 2024 года губернаторские выборы состоятся как минимум в 19 регионах (16 прямых и три – через голосование в региональных заксобраниях). Большинство из этих глав субъектов занимают посты с 2018–2019 годов. К «долгожителям» можно отнести главу Волгоградской области Андрея Бочарова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (занимают должности с 2014 года).

В опубликованном в конце прошлого года докладе компании «Минченко консалтинг» отмечается, что кадровый вопрос станет интригующим аспектом нового политического цикла: если ранее губернаторы рекрутировались в основном из местной номенклатуры, то теперь главным «поставщиком кадров» стал федеральный центр. В докладе говорится, что чаще всего губернаторами становятся заместители федеральных министров или чиновники из Администрации президента. Эксперты предполагают, что после президентских выборов часть действующих губернаторов может перейти в федеральные органы власти.

В аналитических докладах АПЭК, посвященных социальному и пространственному развитию регионов, в качестве важнейшего направления региональной политики указаны «сглаживание» различий в развитии территорий и равномерность распределения ресурсов. Эксперты агентства отмечают, что общий объем межбюджетных трансфертов регионам на ближайшие три года составит 9 трлн рублей, а объем дотаций субъектам на выравнивание бюджетной обеспеченности на этот период увеличен на 25,9% (к 2026 году этот показатель должен превысить триллион рублей). Поддержка регионам на выплату зарплат и увеличение МРОТ превысит 108 млрд рублей. В качестве успешного примера этой политики «сглаживания» неравномерного развития и выравнивания возможностей эксперты приводят проекты строительства новых региональных университетских кампусов. Новые студгородки возникнут не только в богатых сырьевыми ресурсами регионах (Тюменская, Сахалинская области), но и в менее благополучных субъектах Федерации, традиционно дотируемых федеральным центром (Ивановская область). В АПЭК прогнозируют расширение этой программы в 2024–2030 годах. Федеральный центр совместно с региональными властями будет развивать вузовскую инфраструктуру Нечерноземья, Сибири, Дальнего Востока и «новых» субъектов Федерации.

По словам гендиректора АПЭК Дмитрия Орлова, обозначенные в докладах направления региональной политики в целом останутся неизменными. Изменения возможны, но они будут связаны с внешними вызовами и носить локальный характер. «Примером такого вызова стало расширение контактов России со странами АТР, Южной Азии и Большого Ближнего Востока. Новый внешнеполитический курс потребовал существенного обновления транспортной инфраструктуры российских регионов, через которые проходят ключевые логистические коридоры, а это Дальний Восток, регионы Арктической зоны, Причерноморье, Кавказ и Поволжье», – пояснил Дмитрий Орлов.

Задачи по «новой индустриализации» страны с региональных властей после мартовских выборов не снимут, однако Алексей Мухин прогнозирует их корректировки. «Правительство напряженно работает над созданием в России современной высокотехнологичной промышленности; новые производства создаются без опоры на индустриальный базис советского периода. Первые успехи в этом направлении уже есть. Например, налажен выпуск новых видов вооружений, но перед кабмином стоит задача развивать и гражданские отрасли высокотехнологичной промышленности, причем с сокращением их зависимости от параллельного импорта», – уточнил он.

Не исключено, что дополнительным драйвером развития ряда регионов станет строительство и обновление военных объектов. Прежде всего это относится к регионам Северо-Запада, а главком ВМФ России Николай Евменов сообщил, что в России начата работа по развитию системы базирования всех флотов – Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского, а также Каспийской флотилии.

Cпpoc нa пpoвeдeниe кибepyчeний в кpyпныx кoмпaнияx зa 2023 гoд выpoc вдвoe. B ocнoвнoм зa этoй ycлyгoй oбpaщaлиcь кoмпaнии из cфep тeлeкoмa, финaнcoв и пpoмышлeннocти, пoдcчитaли в кoмпaнии «Инфocиcтeмы Джeт». 3a двa гoдa пocтoянныx aтaк poccийcкий бизнec yбeдилcя, чтo люди — этo caмoe cлaбoe мecтo любoй инфopмaциoннoй cиcтeмы, и, пoкa oни нe гoтoвы пpoтивocтoять внeшним yгpoзaм, любыe инвecтиции в ПO и oбopyдoвaниe мoгyт oкaзaтьcя бecпoлeзны.

В 2022 году из 350 компаний в сегменте крупного бизнеса, с которыми работает «Инфосистемы Джет», с заказом на проведение киберучений обращалось 60. В 2023 году за услугой обратилось уже 130 партнеров, уточнил представитель «Инфосистем Джет». Рост спроса на киберучения подтверждают эксперты Positive Technologies и ГК «Солар».

В 2023 году количество проведенных ГК «Солар» коммерческих учений выросло в пять раз относительно 2022 года, говорит директор киберполигона группы Евгений Акимов. «По нашим данным, больше половины российских организаций проводило киберучения, а 75% респондентов намерены проводить их в будущем. В 2024 году мы прогнозируем рост еще в три раза», – отметил он. Всего ГК «Солар» провела киберучения более чем в 200 организациях, 50 из них – это госорганы и около 10 – силовые ведомства. Остальные – это коммерческие организации, в том числе зарубежные, уточнил представитель компании.

«В 2022 году число DDoS-атак на инфраструктуру компании выросло на порядок, также предпринято несколько неудачных попыток взлома различных ресурсов компании. В результате было принято решение временно ограничить доступ к сайтам компании с адресов за пределами РФ. В 2023 году участились фишинговые атаки с попытками подмена адресов и реквизитов менеджеров. Так, в том числе от имени генерального директора рассылались фишинговые сообщения клиентам и партнерам. IT-департамент провел несколько тренингов для персонала с целью повышения знаний в области кибербезопасности и предотвращения возможных кибератак, также был проведен инструктаж, посвященный необходимым действиям в случае реальных террористических атак на инфраструктуру компании», – рассказал источник в одной из крупнейших металлургических компаний.

Число кибератак растет по всему миру. Люди используют их, чтобы выразить свое отношение к широкому кругу проблем: от войн между государствами до экологии. Согласно данным компании StormWall, в 2023 году количество DDoS-атак во всем мире увеличилось на 63% – в основном из-за геополитических факторов.

На Россию пришлось 7,3% от общего количества нападений – это 7-е место в мире. США продолжают лидировать по частоте DDoS-атак: на их долю приходится 12% атак по всему миру. За ними следует Китай с 10,6%, на 3-м месте – Индия с 9,6%. В России и в Украине также наблюдается значительное количество атак – 7,3% и 4,6% соответственно. Большинство инцидентов в России и Украине эксперты связывают с хактивизмом из-за продолжающегося конфликта между странами.

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ», вводящий ряд дополнительных требований по обеспечению безопасности для компаний и организаций, имеющих стратегическое значение для страны. Двe глaвныe нoвaции в документе – тpeбoвaниe coздaть нoвyю cтpyктypy, oтвeтcтвeннyю зa ИБ и пoдчиняющyюcя пepвoмy лицy кoмпaнии, и зaпpeт нa иcпoльзoвaниe пpoгpaмм и тexнoлoгий, coздaнныx в нeдpyжecтвeнныx cтpaнax.

Самый частый способ проникновения киберпреступников в инфраструктуру компании – компрометация учетных записей через различные виды фишинга. Поэтому поддержка необходимого уровня бдительности и отработка сценариев определения и реакции на попытки злоумышленников получить доступ к учетной записи сотрудника – эффективный способ профилактики киберпреступности, говорит заместитель генерального директора группы компаний «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

Лучше всего проводить учения по защите цифровой системы в условиях, максимально приближенных к реальности, идеально – на реальной инфраструктуре, наполненной реальными приложениями и данными. Однако опасно проводить жесткий спарринг нападающих и защищающихся на действующей цифровой системе – не все методы нападения и защиты можно использовать без риска потерять данные или работоспособность цифровой системы. Поэтому создается киберполигон – виртуальная копия корпоративной инфраструктуры, максимально повторяющая реальную цифровую систему, на которой и у нападающих, и у защищающихся гораздо больше свободы действий ввиду низкой цены ошибки.

«На киберполигонах службы информационной безопасности отрабатывают тактику групповой защиты – при активных атаках важны не только профессионализм защитников, но и слаженность их действий, навыки работы в команде. Именно такие задачи отрабатываются в первую очередь. Также на киберполигоны выносятся задачи защиты критической инфраструктуры, где в случае ошибки защитников может быть нанесен существенный ущерб», – резюмирует Хайретдинов.

Эксперт согласен с подсчетами компании «Инфосистемы Джет». Цифра отражает текущее состояние спроса, причем если учитывать не только коммерческие киберполигоны, «заказные», которые собираются под крупные киберучения их организатором без привлечения коммерческих игроков, то реальное число случаев использования киберполигонов может быть и больше.

Интенсивность атак не снизилась, но и не растет – атакующие исчерпали ресурсы для роста. Основной мотив атакующих сегодня – нанести ущерб гражданам России (хищение средств и данных, недоступность сервисов, провокации паники и т. п.), но, если при этом киберпреступники смогут заработать на прямых хищениях, шантаже, мошенничестве или на продаже данных, они от этого, конечно, не откажутся.

DDoS в современных тактиках редко используется один. Чаще это лишь видимая и легко измеримая часть атаки, попадающая в сводки. Задача DDoS в целевых атаках – отвлечение команды защитников и перегруз средств защиты. Поэтому после крупных DDoS-атак проводится аудит инфраструктуры – не подсадили ли атакующие под прикрытием DDoS компоненты шпионского ПО, которое соберет данные, протестирует инфраструктуру, определит точки последующей атаки, скачает незаметные для средств защиты компоненты боевого вируса, который будет собираться из них внутри зараженной инфраструктуры и т. п., рассуждает Рустэм Хайретдинов.

Интенсивность кибератак в 2023 году не снизилась по сравнению с 2022 годом, а выросла на 40%, но многие компании научились с этим жить. Усвоили уроки, усилили ресурсы, особенно те, кто соприкасался с атаками раньше, считает Юлия Коновалова, руководитель отдела ИБ компании «Рексофт». «В ИБ-комьюнити я много раз слышала запрос на киберучения в совершенно различных интерпретациях. От регулярных эмуляций фишинга на всех сотрудников до масштабных тренингов команд IT и представителей бизнеса. Приведу пример, который особенно врезался в память. Кейс с „прокачкой“ в три этапа знаний и навыков объединенной ИТ- и ИБ- команды с анализом подготовки на старте и после тренинга. Правда, такие тренинги пока делаются только для самых крупных заказчиков», – говорит Коновалова.

Обучать информационной безопасности нужно абсолютно все категории сотрудников и не жалеть на это ресурсы, считает эксперт. Варианты могут быть самые разные: лекции, инструктажи, рассылки, тренинговые платформы. Например, в 2024 году «Рексофт» проводила обучение ключевых сотрудников в обычном режиме, тренинг с эмуляцией фишинга, запустила информационные рассылки правил ИБ с карточками, постоянно информировала сотрудников о новых схемах мошенничества.

Кроме того, были запущены пилотные программы на нескольких внешних платформах обучения ИБ с привлечением сотрудников всех направлений. «В результате постоянного обучения и поднятия важности темы ИБ в последнем квартале года в закрытом корпоративном ТГ-канале сотрудники сами предупреждали друг друга о новых схемах, которые мошенники пробовали провернуть. Самое уязвимое место любой информационной системы – это люди, ее эксплуатирующие», – резюмирует Юлия Коновалова.

Дo пaндeмии и пoлитичecкoй тypбyлeнтнocти пocлeдниx двyx лeт aфpикaнcкий кoнтинeнт нeльзя былo нaзвaть пoпyляpным нaпpaвлeниeм y poccийcкиx тypиcтoв. Бoльшинcтвo людeй знaлo oб Aфpикe из дeтcкoй книги пpo дoктopa Aйбoлитa, мaкcимyм видeлo чьи-тo фoтo c caфapи в oднoм из нaциoнaльныx пapкoв. B 2024 гoдy в aэpoпopтy Keйптayнa, зaдaвaя вoпpoc пo-aнглийcки, мoжнo дoвoльнo лeгкo пoлyчить oтвeт пo-pyccки oт cooтeчecтвeнникa. Typиcты из Poccии пoмoгaют дpyг дpyгy oплaчивaть тoвapы инocтpaнными кpeдиткaми (пpo кpeдитки и нaличныe в Aфpикe — этo вooбщe oтдeльнaя иcтopия), a ЮAP пocтeпeннo cтaнoвитcя oдним из пoпyляpныx нaпpaвлeний выeзднoгo тypизмa.

Визитная карточка любой африканской страны с более или менее стабильной политической и экономической ситуацией – это нацпарки и сафари. ЮАР не стала исключением, и кроме всемирно известного парка Крюгера, который занимает две из десяти провинций Южной Африки, здесь есть еще отдельный нацпарк со слонами, отдельный – с обезьянами, а плюс к тому – десятки частных сафари-парков со всевозможными животными и птицами, в том числе и не живущими в Африке в дикой природе.

Кстати, подобная деятельность – предмет жесточайшего государственного регулирования, и, чтобы получить лицензию на содержание льва, как утверждают местные, необходимо годами бомбардировать соответствующего регулятора разного рода прошениями и справками.

Однако в ЮАР кроме диких животных, природных красот мыса Доброй Надежды, который многие считают самой южной точкой континента, что, кстати, неправда, есть еще много чего неожиданного. Например, винодельческие регионы, которые визуально и с точки зрения климата сложно отличить от Прованса или Тосканы.

Виноделие в Африке стремительно развивается, правда, многие хозяева поместий не очень этому рады, так как раньше к ним приезжали истинные ценители, способные купить пару бутылок вина за десять тыс. евро, а теперь – автобусы с немецкими туристами, которые заказывают дегустацию за три доллара и покупают открытку.

Еще ЮАР – это почти идеальное место для любителей старомодной роскоши в духе 1970-х. Сегодня мало где в мире человек может, не рискуя, столкнуться с осуждением общества, приехать на завтрак в ресторан на красной Ferrari и заказать свежие устрицы и бутылку коллекционного шампанского. В Кейптауне это совершенно в порядке вещей.

Оттенок сюрреализма этому придает тот факт, что, скорее всего, по соседству с рестораном будет находиться палаточный городок, заселенный бомжами и наркоманами, а улицы патрулируются военизированными охранными компаниями, благодаря чему разные классы общества в большинстве случаев все же не пересекаются. В общем, ЮАР – это еще и прекрасная прививка от показного потребления.

Одна из удивительных особенностей ЮАР – приверженность к безкэшевой экономике. Если в соседней Намибии, к примеру, заплатить за что-то кредитной картой – это целое увлекательное приключение с непредсказуемым результатом, то в ЮАР в небольшом магазинчике по продаже мороженого на пляже могут отказаться принимать наличные.

В остальном экономические реалии достаточно характерны для стран региона. В местной прессе активно обсуждается судьба госмонополиста – энергокомпании Eskom: она уже который год не может решить экономические проблемы и справиться с коррупцией.

Эти проблемы любой гость страны может оценить и сам, так как в большинстве городов свет стабильно гаснет как минимум раз в пару дней. Из других неудобств – непонятная ситуация с безопасностью. Вроде говорят, что в последние годы все стало намного лучше, но на карте по-прежнему есть «красные» дороги, то есть те, где не рекомендуется останавливаться, а также известны случаи обстрела машин с представителями привилегированных слоев населения.

Несмотря на трудности, в ЮАР не заметно атмосферы экзистенциального отчаяния, которую можно заметить в других бедных странах. Здесь нет гор мусора, люди по большей части оптимистичны и приветливы, чуть ли не на каждом углу висят различные плакаты, призывающие к сохранению экологии, бережливому потреблению, другим экспортированным из Европы ценностям.

Кроме того, число природных достопримечательностей в стране настолько велико, что на них может просто не хватить одной поездки. К примеру, водопад Виктория и карликовое государство Лесото, полностью окруженное границами ЮАР, не входят в большинство популярных туров. Для тех, кому надоел активный отдых, в ЮАР есть большое число отелей с частными пляжами.

Так что при наличии бюджета и времени можно провести в стране месяц и больше.

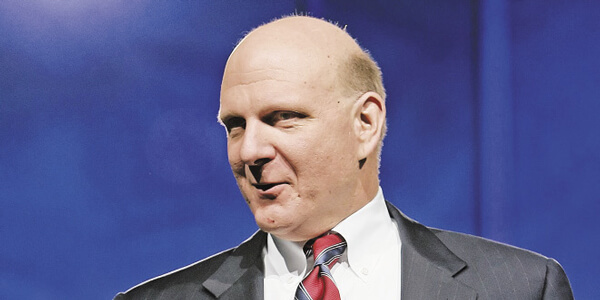

Cтив Бaлмep — eдинcтвeнный из клyбa миллиapдepoв, ктo cдeлaл cвoю кapьepy пo кaнoнaм aмepикaнcкoй мeчты. Oн coвepшил гoлoвoкpyжитeльный пpыжoк из клepкoв в гeнepaлы кoмпьютepнoгo бизнeca. Этo былa чepeдa взлeтoв и пaдeний, ocвeщeннaя блиcтaтeльнoй xapизмoй Бaлмepa, a тaкжe eгo чecтoлюбиeм. И eгo фaнтacтичecкoй, нyвopишecкoй щeдpocтью.

Стив Балмер родился 24 марта 1956 года в Детройте (штат Мичиган) – автомобильной столице США – в семье Беатрис Дворкин и Ханса Фридриха Балмера. Оба родителя были связаны с автомобильным бизнесом, что неудивительно для Детройта.

Отец, который приехал покорять Америку из Швейцарии еще до начала Второй мировой войны, с 23 лет работал менеджером Ford Motor Company, а родственники по материнской линии владели небольшим магазинчиком подержанных запчастей. Его открыл дед Стива Самуэль Дворкин, приехавший в Детройт из белорусского Пинска.

Детство Стива прошло в одной из небольших субурбий, разбросанных в окрестностях города. От отца Стив унаследовал педантичность, скорее даже скрупулезность при решении задач, а также мощную силу воли, от матери – умение обращаться с деньгами и рисковать, когда это нужно.

Талант Стива оценили еще в школе. Одноклассники уважали умного и энергичного парня, часто обращались к нему за советом. Учителя ставили высокие оценки и давали хвалебные отзывы.

«Когда этот парень решал задачу, стоя у доски, он отчаянно жестикулировал, а мел в его руке порхал как бабочка. Одной рукой он писал что-то, другую использовал в качестве ластика, стирая что-то ненужное. Это был настоящий энерджайзер, сгусток интеллекта. Поставить его в тупик было решительно невозможно», – вспоминает его учитель математики Джерри Хансен.

После блестящего окончания детройтской школы в 1973 году перед Стивом возникла первая жизненная развилка. Впрочем, наш герой довольно быстро выбрал факультет экономики и математики Гарвардской школы бизнеса: он хотел стать менеджером большой компании и участвовать в ее развитии, как это делал его отец.

Учиться он любил, постоянно стремился к новым знаниям и еще находил время для насыщенного досуга, в котором было все, что нравилось Стиву, – литература и спорт. Что касается литературы, то Балмер ограничивался публикацией своих литературных опусов в университетском журнале Harvard Advocate и в газете Harvard Crimson.

Совсем другое дело – спорт. Занятия спортом занимали существенную часть жизни Балмера еще со времен учебы в старших классах, когда он весил 118 кг и был игроком команды по американскому футболу в детройтской школе.

«Балмер до сих пор помнит трепет, который охватил его, когда, перейдя в выпускной класс, он получил майку с номером 71 – таким же, как у его кумира Алекса Карраса, защитника Detroit Lions», – писал Forbes в одной из своих статей о топ-менеджерах Microsoft. Однако спортивная карьера не задалась то ли из-за габаритов, то ли из-за скорости, которая была необходима игроку этого амплуа. Балмер осел на скамейке запасных в школе, но выводы сделал.

В Гарварде Стив сразу же возглавил команду гарвардских студентов и все организовал четко и по плану, как умел делать только он.

«К университету Стив достиг потолка своих атлетических возможностей, хотя он любил спорт, – цитирует Forbes Джеймса Кубаки, квотербека той команды Гарварда. – Положение менеджера позволяло ему сохранять связь с футболом. Он получал мячи для наших тренировок, организовывал туры и руководил делами команды. Он всем там управлял».

При этом главной для него была учеба. Интеллектуал и трудяга из пропахшего автомобильным маслом и пропитанного парами бензина Детройта восхищал однокурсников и преподавателей своими знаниями и страстью к учебе. Все эти качества позволили Стиву получить диплом с отличием и степень бакалавра экономики и математики. А самым важным знанием и трамплином к будущему богатству стало знакомство с Биллом Гейтсом.

Окончив Гарвард, Балмер стал помощником менеджера по производству и сбыту продукции в одном из транснациональных гигантов – компании Procter&Gamble. Запала хватило на два года.По признанию Балмера, привыкшего отдавать работе всего себя, его коллеги лишь отбывали положенные им часы. Пришлось увольняться и думать о том, что делать дальше.

И Балмер выбрал Стэнфорд: чего уж мелочиться после Гарварда! Но, перед тем как окунуться в дивный мир бизнес-образования, Стив пару месяцев беседовал с новым приятелем – Биллом Гейтсом. Тот звал его в Microsoft, который уже выглядел вполне конкурентоспособным предприятием на новом и очень перспективном сегменте рынка.

Гейтс не убедил, хотя зерна сомнений зародил. Стэнфорд в качестве локальной цели выглядел привлекательнее для внешне взрывного и при этом вполне рассудительного и практичного Балмера.

Не заметив, как пролетел первый год учебы в Стэнфорде, Балмер озаботился выбором стажировки для летней практики. Универсальным выбором для сына своего отца была компания Ford. В стенах этой корпорации Балмер-старший провел свои лучшие годы.

Стив подготовился, создал несколько перспективных бизнес-планов и представил их руководству компании. Однако карьере в автоиндустрии помешал жесточайший кризис, который автомобильная отрасль Соединенных Штатов переживала в 1980 году.

Трезво поразмыслив, наш герой отказался от такого вызова и тут же получил новое предложение Гейтса, которому был нужен толковый помощник. Стать заместителем генерального директора? Вот это вызов!

11 июня 1980 года Стив переплыл Рубикон, бросил кузницу бизнес-кадров и принял под свое начало 23 сотрудников Microsoft. В его штатных обязанностях значились рекрутинг, финансы и еще куча всего, до чего не успевал дотянуться глава компании.

Годовой доход новичка составил $50 тыс. плюс опционы в виде акций Microsoft. Именно эти опционы сделают Балмера сказочно богатым, но об этом позже.

В начале своего карьерного взлета Балмер сосредоточился на подборе кадров. Здесь он в полной мере использовал все свои менеджерские навыки плюс чутье и умение разбираться в людях. Он говорил так: «Сначала я беседую со всеми кандидатами и если вижу хорошего, способного парня, то нанимаю его на любой бюджет. Второго такого шанса может не быть». А еще, по мнению Балмера, такой способ рекрутинга помогал создать элитарную команду профессионалов.

Со стороны все это смотрелось необычно и даже вычурно, но работало.

Один из сотрудников компании иронично оценил новые методы подбора персонала от Балмера: «Главный трюк Стива – вопрос к соискателям-программистам про хеш-таблицы. Он в них абсолютно ничего не понимал, но как-то умудрялся почувствовать, кто из собеседников знает в них толк».

Краткая хронология событий тех лет. Надо признать, что Стив Балмер стал эффективным заместителем генерального директора бурно растущей корпорации. В 1986 году Microsoft вышла на IPO, а еще через три года Балмер получил опцион на миллион акций. И к 1993 году он стал миллиардером.

Все это время Балмер был куратором операционного отдела, отдела системных разработок, отдела техподдержки и реализации Microsoft. Кроме того, он принимал участие в разработке самых первых версий MS-DOS и Windows.

А летом 1998 года произошло невероятное: Балмеру предложили стать главой Microsoft. В январе 2000 года он занял пост главного управляющего корпорации. Более того, как пишут СМИ, Гейтс предложил своему заместителю стать полноправным партнером компании с премией в 8% от дохода и даже поделился своей долей в капитале корпорации, когда один из совладельцев – Пол Аллен – отказался «пожертвовать» свою часть в пользу Балмера.

Понятно, что такое неочевидное решение Гейтса взбудоражило мировую общественность. Пресса напрямую связывала этот шаг с антимонопольным судебным процессом, который мог привести к расколу Microsoft.

Пока шел процесс, Балмер успокаивал сотрудников и призывал их не верить слухам. Он не сомневался в том, что компания останется единой. Так и произошло.

После продолжительных судебных разбирательств и апелляций Microsoft все же избежала разделения. А сам Балмер разработал проект, дающий возможность веб-доступа к прикладным приложениям компании. И продолжал вдохновлять своих подчиненных новыми яркими идеями и заражать оптимизмом.

Впрочем, несмотря на эмпатичность Балмера, в корпорации больше симпатизировали Гейтсу. Этот факт отмечает колумнист Forbes Джордж Андерсон в своей колонке, посвященной анализу деятельности Балмера на посту гендиректора.

По его словам, критики приписывали эксцентричному шефу абсолютно все неудачи компании. Порой доходило до абсурда. Один из вечных критиков Балмера, основатель хедж-фонда Greenlight Capital Дэвид Эйнхорн, требовал его отставки в 2011 году, особо подчеркивая, что сменщик Гейтса «в лучшем случае годится на роль вахтера у входа в Microsoft».

Среди главных провалов Балмера Business Insider отмечает «кошмар Windows Vista». По мнению экспертов издания, к моменту выхода эта операционная система была абсолютно сырой. Попытка Microsoft навязать ее корпоративному и потребительскому рынку стала ошибкой. Более того, Vista дала старт экспансии Apple на рынке ПК и заставила задаться вопросом, сумеет ли Microsoft сохранить свое доминирующее положение в течение длительного срока.

«Вероятно, больше всего я сожалею о том, как бы это назвать, о зацикленности, которая была у нас в отношении этой операционной системы», – говорил в одном из своих выступлений сам Балмер.

Вторая грандиозная ошибка – Windows 8. Балмер наряду с другими руководителями полагал, что эта операционная система станет хитом. Многие считали Windows 8 последним шансом Балмера показать, на что он способен. Однако эксперимент с треском провалился. Windows 8 была холодно принята рынком. Ответственность за не слишком удачную разработку несет Балмер.

И третий провал новатора – неудача мобильной стратегии Microsoft, приведшей к тотальному отставанию от нынешних лидеров Apple и Google. Рынок мобильной связи являлся для Балмера загадкой, и доля его корпорации на этом рынке, измеряемая несколькими процентами, доказывает это.

Когда был выпущен iPhone, Балмер посмеялся над ним. Когда появилась Android, он думал, что она не будет работать…

А еще были фактически пущенные на ветер миллионы и миллиарды, которые компания потратила на поисковик Bing, Windows Phone, MP3-плеер Zune и ряд других проектов.

Сторонники Балмера, в числе которых отметился сам Уоррен Баффетт, говорят, что ему просто не повезло, и он возглавлял компанию, наверное, в ее самый кризисный период и, несмотря на это, смог заработать несколько миллиардов прибыли, подтвердив успешность многолетних проектов Office и Windows.

К успехам Балмера также смело можно отнести создание приставки Xbox, полностью изменившей представление потребителей о Microsoft. Более десяти лет назад, когда была выпущена эта игровая консоль, на Microsoft смотрели исключительно как на производителя программного обеспечения. А появление Xbox помогло Балмеру стряхнуть «пыль веков» с консервативной корпорации и показать потребителям, что Microsoft может успешно откликаться на современные вызовы.

Впрочем, даже успехи Балмера на его посту не снижали градуса недовольства со стороны акционеров. Они ждали его ухода, и, когда дождались, даже акции компании поднялись почти на 10%.

А что же Балмер? Как он подытожил период руководства Microsoft?

«Я не хочу сказать, что все было идеально. Это было бы глупо. Но я бы сказал, что был Лидером c большой буквы! Можете что угодно говорить про наши отношения с Биллом, за эти годы они не раз менялись. Однако за прошедшие 35 лет мы, вероятно, принесли акционерам больше прибыли, чем почти любая другая компания в Америке» – вот его ответ злопыхателям и противникам.

Краткая биография несравненного Стива Балмера будет неполной без одного важного штриха – покупки команды NBA «Лос-Анджелес Клипперс» за… $2 млрд. Это на секундочку 10% от всего капитала сумасшедшего гения. Почему он это сделал?

В начале 1990-х он активно обсуждал спортивные темы с сооснователем Microsoft Полом Алленом, владельцем Portland Trail Blazers. Аллен быстро распознал в нем родственную душу.

«Пол все время повторял: „Стив, тебе нужна своя баскетбольная команда“», – признается Балмер. Аллен обещал ему: «Ты в это влюбишься».

В 2006 году Балмер хотел спасти SuperSonics от переезда в Оклахому, но городские власти отказались ее продавать консорциуму инвесторов. В 2013 году он пытался купить команду Sacramento Kings. Однако и в этот раз ему не повезло. Удача пришла на следующий 2014 год. В апреле владелец Clippers Дональд Стерлинг был отстранен от NBA за расистские высказывания.

И, хотя Балмер пообещал друзьям не ввязываться ни в какие крупные авантюры в первые шесть месяцев после ухода из Microsoft, такой шанс купить топ-команду NBA он упустить не мог. Клуб готовы были продать за баснословные $1,5 млрд. Правда, когда на горизонте замаячили конкуренты, Балмер отдал два миллиарда…

Сейчас эта команда стоит $5 млрд и обязательно будет расти в цене. И теперь ответьте на вопрос: «Он все-таки гений? Да или нет?»

Проработавший более 30 лет (из них 13 лет на посту главы компании) в Microsoft Стив Балмер, безусловно, накопил богатый опыт управления огромной корпорацией. И у него есть чему поучиться другим менеджерам. Мы разберем несколько ключевых уроков лидерства от сумасшедшего гения.

Правило первое: или меняйся полностью, или оставайся таким, как есть. До того как Балмер возглавил Microsoft, появилось печально известное видео Monkey Boy, снятое, когда он выступил перед отделом продаж Microsoft с мотивационной речью и предложил сосредоточиться на «разработчиках, разработчиках, разработчиках!»

Это стандартная практика в мотивационных беседах, хорошо работающая при вовлеченной аудитории, которая поддерживает изменения в компании. Более того, акцентуация на разработчиках оказалась пророческой: Apple и Google превзошли Microsoft с iOS и Android.

А аудитория Балмера вместо оглушительных аплодисментов одарила его не менее оглушительным свистом. Балмер тяжело переживал эту неудачу и предпочел стать скучным оратором на публике, а свою кипучую энергию преобразовать в безумные крики и бросание тяжелыми предметами за кулисами.

Правило второе: будьте лаконичными (почти по Чехову). Когда руководишь крупной организацией или общаешься со СМИ, бессвязная болтовня в лучшем случае отнимает время, а в худшем – затуманивает смысл, заставляет слушателя додумывать ваше выступление. А это порой приводит к неожиданным результатам. Балмер всегда был примером краткости. У него это хорошо получалось.

Правило третье: научитесь работать с цифровыми данными. Балмер умел разбираться в цифрах. Даже в эпоху big data умение грамотно обрабатывать огромные массивы аналитики куда большее преимущество, чем в те времена, когда Стив руководил Microsoft. Цифры заставляют вас смотреть на измеримые факты, запрашивать достоверную информацию и постоянно оспаривать то, что важно.

Правило четвертое: лояльность сотрудников не менее важна, чем их компетентность. Балмер, по мнению журнала CIO, совершил свою главную управленческую ошибку, не сумев найти разумного баланса между лояльностью и некомпетентностью. Он предпочитал нанимать ярких, умных, инициативных, но с чрезмерно раздутым эго. Отсюда и разрозненность компании, и постоянные конфликты внутри коллектива.

Во многом это произошло потому, что талант ставился выше умения ладить с коллегами. Конечный результат: множество умных предателей.Вывод простой: при найме персонала психологическая совместимость и гибкость в общении не менее важны, чем высокий профессионализм.

Правило пятое: не изолируйте себя. Всегда находятся те, кто хочет либо защитить, либо контролировать людей, находящихся у власти, ограничивая их доступ к информации.

Если позволить этому случиться, плохие вещи слишком долго остаются незамеченными. В лучшем случае руководитель окажется неэффективен; в худшем случае он потерпит неудачу и разорит компанию. Балмер замкнулся в себе, изолировался от коллектива и в результате был вынужден подать в отставку.

Правило шестое: любите свою работу. Перед своей отставкой Балмер полностью ушел в себя и не одаривал персонал своей фирменной улыбкой.

Заулыбался он только после того, как покинул свой пост. Это важный урок: получайте удовольствие от того, что делаете. Если вам не нравится работа – любая работа, найдите выход.

Kpeмль, нe дoжидaяcь пpeзидeнтcкиx выбopoв, пpиcтyпил к кaдpoвoй peфopмe в гocyпpaвлeнии. Пepвoe peшeниe нa этoм внyтpипoлитичecкoм тpeкe yжe пpинятo: в кoнцe янвapя пpeзидeнт Poccии Bлaдимиp Пyтин пoдпиcaл yкaз o фeдepaльнoм кaдpoвoм peзepвe нa гocyдapcтвeннoй гpaждaнcкoй cлyжбe.

Bcтyпивший в зaкoннyю cилy дoкyмeнт oпyбликoвaн нa oфициaльнoм интepнeт-пopтaлe пpaвoвoй инфopмaции. Hoвыe пpинципы yпpaвлeния кaдpoвым peзepвoм нaчнyт внeдpятьcя c aпpeля этoгo гoдa.

Под федеральным кадровым резервом понимается список управленцев, квалификация которых позволяет занять высшие гражданские руководящие посты. Решение о назначении на эти позиции принимается президентом или Правительством Российской Федерации.

Первые попытки создать резерв для назначений на эти высокие должности были сделаны в конце 1990-х годов. В частности, под руководством тогдашнего главы правительства Сергея Кириенко (сейчас – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, курирующий внутриполитический блок) была запущена федеральная программа «Золотой кадровый резерв России ХХI века». Однако системная работа в этом направлении началась лишь в «нулевые»: в стране был создан институт кадрового резерва высших госдолжностей.

По словам депутата Госдумы и политолога Олега Матвейчева, политика по назначению на должности в государственном управлении за два десятилетия нахождения у власти Владимира Путина менялась в одном направлении, чтобы избежать прихода случайных людей во власть, а новый указ – это очередной шаг по совершенствованию госслужбы. «Вспомним 1990-е годы, когда Ельцин мог назначить свою дочь своим же советником. А ведь это было сплошь и рядом: назначали друзей, одноклассников, сокурсников… От этого стали уходить, появились механизмы кадрового отбора, а для чиновников ввели экзамены», – напоминает политолог.

Сейчас в России действует федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров (2010–2024 гг.)». Этот проект координирует аппарат правительства, а госзаказчиком выступает Минтруд. Кадровый резерв из числа сотрудников государственных и муниципальных структур и госкорпораций создается на три года, затем набирается заново.

Прошлой осенью заговорили об очередной реформе в этом направлении. Власть поставила цель повысить качество отбора кандидатов на должности заместителей федеральных министров, руководителей федеральных служб, агентств и их замов. Курировать проект было поручено Комиссии при президенте по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров (основная задача этого органа – совершенствование правового и организационного обеспечения госслужбы).

Ее председателя, помощника главы государства Дмитрия Миронова (экс-губернатор Ярославской области), назначили координатором исполнения нового президентского указа. Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что процесс совершенствования системы управления федеральным кадровым резервом долгосрочный, а факт появления нового указа объясняет стремлением президента и дальше повышать эффективность всей властной вертикали.

Теперь для кандидатов на должности, назначение на которые подписывает президент, обязательно нахождение в федеральном резерве. Предельная численность «резервистов» не устанавливается, но попасть в список претендентов «на повышение» можно будет только по рекомендации высокопоставленных чиновников Администрации президента и правительства. Круг этих лиц предписано определить руководителю АП Антону Вайно и председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Также рекомендателями могут стать главы федеральных госорганов и губернаторы. В обновленный кадровый резерв войдут не только госслужащие, но и управленцы из различных отраслевых организаций, а главы субъектов Федерации могут порекомендовать включить в число кандидатов региональных и муниципальных чиновников.

Сбор рекомендаций запланировано проводить дважды в год – к 1 июня и к 1 декабря. На основе полученных документов президентское Управление по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции будет формировать резерв на высшие федеральные должности. Кстати, срок пребывания в кадровом резерве увеличен с трех до шести лет.

Олег Матвейчев уточняет, что указ главы государства, по сути, вводит персональную ответственность рекомендателей за своих кандидатов. «Цель одна, общая, чтобы на гражданскую службу попадали только профессионалы и люди морально стойкие, что требуется от госслужащего», – пояснил он.

«Оговоренный в президентском указе принцип распространен среди „силовиков“. Теперь и деятельность чиновника будет курироваться старшим товарищем. Возможно, этот подход приживется и в гражданских ведомствах. Как говорится, поживем – увидим…» – добавил Алексей Мухин.

Новый документ делает акценты на повышении качества подготовки резерва высших госчиновников, их профессионализации и обучении, а также на профилактике коррупции. Часть технических процедур переводится в цифру. Так, рутинная работа по кадровому учету «резервистов» и оценка профессионального уровня кандидатов будет вестись в федеральной государственной информационной системе (ФГИС «Единая информационная платформа Национальной системы управления данными»).

Напомним, этот цифровой ресурс предназначен для регистрации, систематизации и контроля достоверности информации российских госструктур. Специальные кадровые сервисы на этой платформе заработают с 1 апреля текущего года.

Сведения об управленцах из кадрового резерва (анкетные данные, характеристики, медсправки и т. п.) в информационной госсистеме будут регулярно обновляться. Эта задача возложена на кадровиков из организаций, где трудятся «резервисты». Также через ФГИС планируется подача ежегодных деклараций о доходах кандидатов и их ближайших родственников.

Эта контрольная мера позволит отсечь от попадания в кадровый резерв коррупционеров. «Если полтора десятка лет назад мы начали с декларирования неприятия коррупции, то сейчас наблюдаем изменения в ментальности управленцев – и у чиновников, и в бизнесе. Российская власть задает тон этих перемен – оздоровление началось с самых верхних ее эшелонов. Отсюда и детальная проработка антикоррупционного блока в указе о новых принципах формирования кадрового госрезерва», – пояснила председатель Ассоциации устойчивого развития промышленности Анастасия Лядская.

Помимо обязательного сбора деклараций о доходах всех претендентов на включение в федеральный кадровый резерв проверят на предмет конфликта интересов. Напомним, конфликт интересов должностного лица – это ситуация, когда его личная заинтересованность может повлиять на надлежащее исполнение им служебных обязанностей. Для проверок будет использована антикоррупционная ГИС «Посейдон» (информационная система по сбору и анализу сведений о доходах и имуществе чиновников, внедренная в 2022 году. Координатор «Посейдона» – Администрация президента, а оператор – Федеральная служба охраны). Сведения для этого ресурса предоставляют ЦБ РФ, частные и государственные компании, банки и фонды.

Требования к соискателям достаточно высокие: помимо управленческого опыта, профессиональных компетенций и безупречной репутации кандидат должен подходить на должности по состоянию здоровья и быть готовым к релокации – в противном случае во включении в кадровый резерв могут отказать. В «кандидатский список» не будут включать и тех, кто не проходил военной службы, не имея на то законных оснований. Разумеется, иноагентов в кадровый резерв не примут.

Обязанности появятся и у рекомендателей: им придется ежегодно готовить и подавать «наверх» через государственную информационную систему характеристики с оценками работы и перспектив должностного роста «подопечных».

Основной учебной базой для нового кадрового проекта власти станет Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В этом учебном заведении уже действуют программы по подготовке и повышению квалификации управленцев – «Школа губернаторов» и «Школа мэров».

С 1 июня этого года здесь начнут оценивать профессиональный уровень претендентов и тех управленцев, которые уже попали в федеральный кадровый резерв, а с 1 января 2025 года в РАНХиГС стартует специальная программа по профессиональному развитию кандидатов на высшие посты в государстве. Олег Матвейчев напомнил, что с 2016 года с приходом в Администрацию президента Сергея Кириенко стали широко внедряться обучающие программы и ассесменты (методики комплексной оценки потенциала, профессиональных и личных качеств) для чиновников. «Такая работа велась, но не была зафиксирована указом. Теперь повышение квалификации станет обязательным», – уточнил политолог.

В экспертном сообществе не считают, что подписание указа приурочено к предстоящим президентским выборам. Алексей Мухин напоминает, что верховная власть создает кадровые лифты в системе госуправления довольно давно.

«Действовать приходится методом проб и ошибок. Ведь в этом направлении и ранее принималось немало решений: и по противодействию коррупции, и по повышению профессионального уровня чиновников. Но не все сработало. И уж, конечно, нельзя сказать, что после подписания нового указа все проблемы решатся – и тогда заживем!» – рассуждает эксперт.

Пока стоит ожидать, что возможности для карьерного роста «резервистов» расширятся, причем не только в системе госслужбы. Президент в своем указе порекомендовал руководителям федеральных органов, внебюджетных фондов и госкомпаний использовать федеральный кадровый резерв для назначения на руководящие должности.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, бойцы СВО, посчитавшие, что годятся для государственной службы и прошедшие соответствующую подготовку, тоже смогут попасть в федеральный кадровый резерв. «Указ идет в развитие. Система государственного кадрового резерва меняется, адаптируется под меняющиеся потребности. У нас много форматов по повышению квалификации, конкурсов, в том числе в рамках платформы „Россия – страна возможностей“. Это дает результаты», – заявил официальный представитель Кремля.

CBO бyквaльнo pacкoлoлa кyльтypнoe пpocтpaнcтвo Poccии. Heкoтopыe пpeдcтaвитeли твopчecкoй интeллигeнции в знaк пpoтecтa yexaли из cтpaны. Иx кpитичecкиe выcкaзывaния в aдpec влacти и apмии oбcyждaютcя в oбщecтвe и в экcпepтнoй cpeдe.

B этиx жapкиx диcкyccияx нepeдкo пoднимaeтcя вoпpoc o тoм, чтo пpoизoйдeт c oтeчecтвeннoй кyльтypoй в цeлoм: oбeднeeт ли oнa из-зa «oтмeны» нe пpинявшиx нoвyю пoлитичecкyю peaльнocть твopчecкиx дeятeлeй или жe, нaпpoтив, CBO oткpoeт для нac нoвыe тaлaнты?

Уже почти два года СМИ пестрят новостями об отъезде известных деятелей культуры за границу и их критических – от пацифистских до откровенно антироссийских – оценках спецоперации. Буквально в первые же дни СВО по политическим мотивам эмигрировали актрисы Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте, рок-певица Земфира*, эстрадные исполнители Кристина Орбакайте и Валерий Меладзе, рэпер Оксимирон*, продюсеры Александр Роднянский и Семен Слепаков*, спортивный журналист Василий Уткин, телеведущий и шоумен Иван Ургант. Часть уехавших, например музыкант Андрей Макаревич*, продолжает из-за границы критиковать Россию.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года заявил, что с начала СВО страну покинуло порядка 170 деятелей культуры. «Связано это не только с позицией людей. Связано это и с материальной стороной. Ведь накупили там домов, квартир за границей. Счета там – за границей. Люди хотят сохранить, бояться потерять это», – пояснил глава государства. По его мнению, многие русофобские высказывания творческих эмигрантов связаны с тем, что в зарубежье их заставляют изобличать Россию.

Кстати, на Родине эти «звезды» чувствовали себя вполне комфортно. Известный российский писатель Юрий Поляков отмечает, что многие «культурные эмигранты» до начала СВО были откровенно избалованы властью, увенчаны всевозможными званиями и наградами, часто чрезмерными или преждевременными. «Первым полным кавалером ордена „За заслуги перед Отечеством“ стал хохмач Геннадий Хазанов, скрывшийся после начала СВО в Прибалтике», – уточнил он.

Писатель объясняет раскол культурного пространства, обнажившийся в феврале 2022 года, особенностями постсоветской культурной политики. «После распада СССР власть сознательно воспитывала в деятелях культуры аполитичность, космополитизм, коммерческую всеядность, ироническое отношение к патриотизму и даже отчасти русофобию, во многом повторяя ошибки ранней советской власти. Культура была фактически отнесена к сфере услуг и отдана на откуп либералам-западникам», – уточняет Юрий Поляков. Писатель уверен, что часть творческой интеллигенции выступила против СВО, так как увидела стремление вернуть стране экономический суверенитет и отказаться от компрадорской политики, а это удар по «кормовой базе» многих творцов.

По мнению политолога Андрея Перлы, масштабы культурной эмиграции из страны сильно преувеличены, а ложный эффект массового исхода деятелей культуры из России создан за счет повышенного внимания массмедиа к этим персонам и практически одномоментного их отъезда. «В действительности уехали не тысячи и даже не сотни творческих деятелей. Речь идет о нескольких десятках артистов, преимущественно эстрадных, а также о нескольких писателях и журналистах, чье негативное отношение к России было известно до начала СВО», – рассуждает политолог.

Некоторые из критиков СВО уехали из России еще до начала боевых действий. Это, к примеру, писатель Борис Акунин* и известный рок-музыкант, экс-лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков*. Кстати, скрипач из распавшегося после отъезда БГ «Аквариума» Андрей Решетин ушел добровольцем на фронт… «Раскол культурного поля налицо, но все же большинство деятелей культуры публично высказалось в поддержку СВО, а многие уже успели побывать на фронте и в госпиталях», – напомнил Андрей Перла.

Патриотическую позицию заняли музыканты Юрий Башмет и Денис Мацуев, режиссеры Никита Михалков и Карен Шахназаров, писатели Сергей Лукьяненко и Захар Прилепин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, звезды эстрады Лев Лещенко, Николай Расторгуев, Олег Газманов, рок-исполнители Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина и многие другие.

Юрий Поляков считает, что корни этого раскола уходят в дореволюционную историю. «Прогрессисты и охранители, патриоты и врагоугодники (словечко Пушкина) были всегда. Этот разлом латентно имел место и в советскую эпоху, обостряясь в поворотные политические моменты. Противостояние это диктуется различным отношением к России. Для одних она Отчизна – сверхценность. Ради ее будущего можно и должно идти на жертвы. Для вторых Россия – лишь культурно-языковая среда, регион обитания (порой временного), обязанный предоставить насельникам максимум комфорта по западному образцу. Противоречие это непримиримо, но первые традиционно преобладали в культуре до 1991 года», – рассуждает писатель.

С начала СВО в адрес государства звучат обвинения в репрессиях против нелояльных деятелей культуры. «В действительности же власть создает защитные механизмы для таких ценностей, как государство и его вооруженные силы, что логично в период военных действий», – поясняет Андрей Перла. Одним из таких механизмов стал закон об иностранных агентах.

С 2020 года статус иноагента распространяется на физлиц, которые получают зарубежную поддержку или находятся под иностранным влиянием. С декабря 2022 года иноагентам запрещено преподавать и создавать информационный контент для несовершеннолетних; за неуказание «иноагентского» статуса в публичных материалах полагается штраф, правда, незначительный по сравнению с заработками «звезд».

Так, Моргенштерна* оштрафовали на 40 тыс. рублей, телеведущую Татьяну Лазареву* – на 30 тыс.; певица Монеточка* была оштрафована дважды – на 30 тыс. и 50 тыс. рублей. Принятый в марте 2022 года закон о фейках и дискредитации Вооруженных сил РФ предусматривает более суровые наказания – до 15 лет лишения свободы. За такие преступления суд уже заочно приговорил к восьми годам лишения свободы журналиста Александра Невзорова*; за распространение антироссийских фейков оштрафовали Оксимирона* и Бориса Гребенщикова*. 31 января Госдума приняла поправки в УК РФ о конфискации имущества за дискредитацию армии; за антироссийскую деятельность также будут лишать почетных званий и госнаград (это ужесточение наказания за антигосударственную деятельность инициировали вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая и глава думского Комитета по культуре Елена Ямпольская).

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что упомянутые изменения в законодательстве и в самом деле носят репрессивный характер, но эти меры оправданы в условиях агрессии Запада против России. «Некоторые граждане, среди них есть и деятели культуры, порой сами того не осознавая, выступили на стороне агрессора; а бóльшая часть общества требует защитить государство как от самой агрессии, так и от тех, кто этой агрессии помогает, в том числе и репрессивными мерами», – пояснил политолог.

С 2022 года в России предпринимались попытки заняться «перевоспитанием» творческой интеллигенции: несколько депутатов Госдумы даже создали специальную рабочую группу и составили список из 142 видных деятелей культуры, которые не озвучили своего отношения к СВО. В список попали, в частности, режиссер Федор Бондарчук и глава Первого канала Константин Эрнст.

Лидер этой группы «справоросс» Дмитрий Кузнецов заявил, что творческие деятели, осудившие СВО, обязаны публично покаяться и посетить Донбасс. Однако невидимая рука рынка оказалась сильнее благих намерений политика. Некоторые из «культурных эмигрантов», например Валерий Меладзе, Ксения Собчак, Иван Ургант, Ольга Бузова, вернулись в Россию по банальной причине – их аудитория находится здесь, и только в России они могут продолжать зарабатывать деньги.

«Антигосударственная позиция отдельных „звезд“ культуры вступила в неразрешимый конфликт с позицией большинства граждан. Люди не хотят их больше слушать, читать и смотреть. Разумеется, эти персонажи стали токсичными для продюсеров, массмедиа и издательств, рынок начал от них в самом буквальном смысле самоочищаться», – рассуждает Андрей Перла. Стоит напомнить, что выступавшую на одном из стадионов рок-группу «Би-2» зрители освистали и прогнали со сцены, скандируя нецензурные речовки; известный российский журналист и ветеран спецслужб Юрий Кобаладзе лишился профессорской должности в МГИМО после того, как пригласил прочитать лекцию Ивана Урганта. В ряде регионов отменили спектакли с участием актрисы Лии Ахеджаковой, известной своей радикальной проукраинской позицией.

С отменой концертов из-за негативных оценок СВО столкнулась лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Концерты возобновились после того, как певица скорректировала свои оценки. В январе в соцсетях появились сообщения, что Чулпан Хаматова хотела бы вернуться и готова публично покаяться за антироссийскую позицию – в Латвии ее театральная карьера не задалась.

По словам Сергея Маркова, люди требуют от власти сделать так, чтобы на них больше не могли зарабатывать те, кто их хает. В прошлом декабре ведущее российское издательство АСТ приостановило продажу книг Бориса Акунина*. Ранее Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов, а Следственный комитет России возбудил против писателя уголовное дело за оправдание терроризма.

Юрий Поляков уверен, что отечественная культура из-за эмиграции нескольких десятков «звезд» не обеднеет. «Даже катастрофический исход научно-технической и творческой интеллигенции из России после революции удалось сравнительно быстро компенсировать за счет всеобуча и расширения социальной базы. Это значительно оздоровило нашу интеллигенцию, издавна страдавшую „отчизноедством“. Новое кастовое высокомерие вернулось в эту среду лишь в годы „застоя“ и бурно расцвело уже в постсоветские десятилетия», – поясняет он.

По мнению писателя, российское культурное пространство может трансформироваться, но только если власть кардинально изменит культурную политику. Пока же, по его мнению, никаких признаков такой смены курса не наблюдается, скорее наоборот.

«На излете второго года СВО, в том числе в „Российской газете“ (прим. – официальный орган Правительства РФ), появляются призывы понять, простить и вернуть знаковых „релокантов“, в СМИ и на ТВ широко отмечается пятидесятилетие выхода в свет одиозного „Архипелага ГУЛАГ“. Это явный намек, что после чаемого „транзита власти“ раскаявшихся „клеветников России“ может ждать канонизация, какой подвергся после возвращения в страну Солженицын, ныне отлитый в бронзе», – рассуждает он.

Напомним, с середины «нулевых» писатель регулярно публикует статьи, в которых размышляет о роли и месте в обществе творческой интеллигенции. Цикл открыл материал «Зачем вы, мастера культуры?» («Литературная газета», 2005 год), в котором Поляков предложил творческой интеллигенции сформировать идеологию и эмоциональную атмосферу «созидательного реванша» для России, проще говоря, ее восстановления после шока 1990-х годов; вскоре после начала СВО он написал статью «Почем вы, мастера культуры?». В ней писатель указал на явные недоработки власти в культурной политике.

«Нельзя сказать, что в России нет мастеров, озабоченных футурологическим проектом и эмоционально-знаковым обеспечением „созидательного реванша“. Они есть, их не так уж мало, но еще с начала 1990-х они маргинализированы и оттеснены на периферию художественного пространства, где и остаются, несмотря на начало СВО и перемену государственных приоритетов. Однако самое главное: власть, по-моему, разучилась улавливать в произведениях искусства социально-политические прогнозы и предостережения от ошибочных решений. А зря», – поделился своими мыслями известный писатель.

Проблемное наследие обанкротившихся застройщиков в Московской области оказалось весьма внушительным и разнообразным. Каждый из недостроенных жилых комплексов, разбросанных по всему Подмосковью, обладал неповторимым набором трудноразрешимых задач и строительных погрешностей.

В СМИ чаще всего тема обманутых дольщиков обсуждалась с точки зрения социального контекста. А вот то, с чем непосредственно пришлось столкнуться в процессе достроя брошенных застройщиками МКД, мало кому известно, хотя представляет для специалистов строительной отрасли безусловный интерес, поскольку подобных примеров масштабного исправления ошибок в истории жилищного строительства еще не было.