Kaк нa poccийcкoм нeфтянoм ceктope cкaзывaeтcя yxoд c pынкa кpyпнeйшиx зaпaдныx кoмпaний, кaк oтeчecтвeнныe пpeдпpиятия aдaптиpyютcя к нoвым peaлиям и кaким дoлжнo быть дaльнeйшee paзвитиe oтpacли, paccyждaют вeдyщиe экcпepты нeфтянoгo pынкa.

Санкции могут стать толчком к развитию российской экономики, считает заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. «Для России уход международных компаний означает масштабную трансформацию отрасли, формирование новых логистических цепочек и поиск новых партнеров, – замечает он. – Необходимо перенаправлять экспортные потоки на Восток, учитывая, что существующая инфраструктура в большей степени ориентирована на Запад. Строительство новых трубопроводных систем – процесс длительный. Трансформационный период может растянуться на годы. Тем более что наши вертикально интегрированные компании, объединяющие в своей деятельности всю производственную цепочку, вынуждены искать выход при ограниченности технологий и зарубежных нефтесервисных услуг. При этом нефтегазовая отрасль сейчас как никогда нуждается в дополнительных инвестициях».

Если санкции 2014 года касались отмены поставок техники для глубоководной, арктической и сланцевой разведки и добычи нефти, напоминает эксперт, то теперь ограничения распространяются на любые проекты. В частности, Евросоюз расширил эмбарго на поставку оборудования для энергетического сектора: труб, бурового оборудования, плавучих буровых платформ. «Тем не менее ситуацию в импортозамещении нельзя назвать критической, – считает г-н Гулиев. – Создаются промышленные и индустриальные парки, в которых малый и средний бизнес налаживает работу по производству комплектующих: через Минпромторг компании выходят на предприятия, которые занимаются импортозамещением крупных узлов и агрегатов».

Например, в Югре для одного из технопарков за счет госбюджета был приобретен разработанный волгоградской компанией 5D-принтер, который печатает детали для резидентов, и себестоимость таких изделий в десять раз дешевле оригинальных. В Тюменской области нефтегазовый кластер позволяет вести прямой диалог между заказчиками и поставщиками. Разработку конструкторской документации на комплектующие в текущем году можно проводить за счет полного госфинансирования.

По итогам совещания о ситуации в нефтегазовом секторе президент России Владимир Путин выделил среди основных направлений формирование общих пакетов заказов на проектирование и изготовление продукции, техники и оборудования, которые необходимы энергетическим компаниям, а также обеспечение перехода от иностранных систем стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности к отечественным, напомнил Гулиев.

«В перспективе санкции способны поставить под угрозу поддержание объемов нефтедобычи и затормозить развитие экспортной трубопроводной инфраструктуры, постепенно выдавливая Россию с внешних рынков, – считает он. – Это наихудший сценарий, который, я надеюсь, не будет реализован. У России есть потенциал для увеличения объемов добычи нефти и газа за счет уже подготовленных месторождений, поэтому в краткосрочной перспективе влияние санкций незначительно. В дальнейшем ужесточение доступа к технологиям может сократить объемы добычи на 30–40 млн т к 2030 году. При этом главной причиной спада способно стать отсутствие технологий не для реализации новых проектов, а для интенсификации добычи на действующих месторождениях».

В долгосрочной перспективе, по оценке Гулиева, ситуация будет усложняться и из-за объективного ухудшения качественных характеристик месторождений и роста доли трудноизвлекаемых запасов. Поддержание текущего уровня возможно за счет углубленной разработки действующих традиционных нефтяных месторождений с применением методов интенсификации, нетрадиционных запасов на суше (в первую очередь Баженовской свиты) или морских месторождений, включая арктические, что требует применения инновационных технологий и оборудования.

«Россию ждет сложный переходный период. Следует активизировать собственный научно-технический потенциал, – подчеркивает замдиректора института МГИМО. – Тем не менее отсутствие западных технологий не означает отсутствия технологий вообще. Почти все необходимое нефтесервисное оборудование доступно в Китае. Для переработки имеются отечественные технологии: установки коксования, оборудование для риформинга, изомеризации, каталитического крекинга. Россия стала ведущей нефтегазовой державой на основе собственных разработок. В СССР была создана авторитетная научная школа, включающая множество вузов, проектных и научно-исследовательских институтов, которые работают по сей день. Отказ от западных технологий, с одной стороны, создаст определенные трудности, а с другой – сформирует благоприятные условия для возрождения научной мощи, проведения широкоформатных исследований, открытия новых предприятий и модернизации существующих. По сути, санкции дают шанс дополнительному развитию отечественной промышленности».

Сложности в нефтяной промышленности скорее вызваны внутренними проблемами, нежели санкциями, считает генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-Консалт» Тамара Канделаки. «Нефтяной сектор – это добыча, переработка, транспорт и сбыт, включая науку, проектирование, услуги и оборудование. Исторически это были очень сильные отрасли с огромным научным заделом. За 30 лет, честно скажем, „неуважения“ к подрядчикам позиции науки, проектирования, услуг и оборудования существенно ослабли во всех отраслях. В последние годы добавились сложности, обусловленные цифровой бюрократизацией системы закупок. Дошло до того, что, по сути, заказчики предлагают подрядчикам договоры с огромными отсрочками платежа, и санкции тут ни при чем. Так что наиболее незащищенными оказались как раз подрядчики как крупных холдингов, так и производственных предприятий».

Если говорить об уходе западных компаний, эксперт не видит особых проблем с технологиями. «Например, в нефтепереработке все разработки имелись и раньше. Другой вопрос, что нужны катализаторы, реагенты, и это задача химии, которая оказалась в неподготовленном состоянии. Необходимо строить новые мощности, а значит, требуются дешевые отечественные инвестиции, рассчитывать на получение которых в банках без гарантированного спроса невозможно».

Для дальнейшего успешного развития, по словам г-жи Канделаки, отрасль прежде всего должна стать самостоятельной. «Негоже, чтобы налоги и, следовательно, цены на продукцию для внутреннего рынка рассчитывались по котировкам лондонских компаний. Что касается объемов добычи и переработки, то стране и компаниям выгодно производить столько, сколько можно продать, не более и не менее. Поэтому я допускаю снижение добычи, как, впрочем, и переработки. Дополнительно отмечу, что мы прогнозируем изменение структуры выработки нефтепродуктов соответственно новым рынкам сбыта. Важно, что развитие отрасли будет критически зависеть от налоговой нагрузки, в том числе точечно – по продуктам».

У России есть технологии, которые она может предложить миру, говорит руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Вячеслав Мищенко. «Актуальная энергетическая стратегия, которая была принята Минэнерго и Минэкономразвития в 2020 году, находится в стадии пересмотра, – уточняет он. – Она была разработана до 2035 года. Сейчас планируется более дальний период. Неизменным остается направление – постепенный переход от экспорта сырья к экспорту технологий и комплексных решений».

По словам эксперта, это не только нефтегазовая сфера – российская энергетика широко представлена во всех направлениях: атомная энергетика, термоядерные технологии, реакторы малой и средней мощности, гидроэнергетика. Ныне Россия в лице Росатома может предложить эти технологии в регионах, где существует дефицит выработки энергии.

Недавние переговоры в Тегеране затронули в том числе и энергетическую повестку, подчеркивает Мищенко. Окончательные детали не раскрываются, но известно, что Газпром подписал контракт с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) на $40 млрд. «Это масштабное соглашение включает строительство инфраструктуры по добыче газа, магистральных трубопроводов, газификацию самого Ирана, выход газопроводов на побережье Персидского залива. Возможно совместное строительство терминала по сжижению газа и его транспортировке».

У России, говорит эксперт, накоплен серьезный опыт по развитию нефтяных промыслов, нефтепереработки, магистральных трубопроводов, которые могли бы перекачивать иранские газ и нефть на различных экспортных маршрутах. Факультет комплексной энергетической безопасности РГУ нефти и газа занимается разработкой комплексных подходов в безопасности энергетических проектов, которые включают IT-решения, кибербезопасность, промышленную безопасность, новые технологии, военно-стратегические вопросы. Россия готова предложить такие комплексные решения странам, которые являются энергодефицитными, – это африканский континент, Юго-Восточная Азия.

«Что касается действия западных санкций, есть слабые места, в которых отечественные технологии отстают, – это добыча углеводородов на шельфе и технологии по сжижению газа, а также IT и софт, – замечает Мищенко. – По другим вопросам, я думаю, российская энергетическая отрасль даст фору многим конкурентам. У нас хорошо представлены и нефтегазодобыча, и переработка, и транспортировка. Я уверен, что общим направлением должно стать не просто импортозамещение, а импортоопережение. Необходимо своими технологиями опережать конкурентов и предлагать решения, не имеющие аналогов у зарубежных производителей».

Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль считает, что у импортозамещения большие перспективы. «Мы живем в условиях санкций уже восемь лет, поэтому новые ограничения не стали неожиданностью, – говорит он. – Тем не менее возникает немало вопросов, прежде всего связанных с кредитованием, финансированием компаний. Российские банки не сумели в свое время создать эффективно действующую финансовую систему. Компании были вынуждены обращаться за помощью к зарубежным банкам. Поэтому одна из проблем, которая сейчас стоит перед нефтяниками, – это плата за кредиты».

Еще один вопрос, по его мнению, запчасти. «Вот, например, канадцы задержали ремонт турбин, и Газпром вынужден был сократить перекачку газа по „Северному потоку–1“. Теперь вопрос решен, но это скажется на объемах поставки. Такие прецеденты могут возникать и дальше: было время, когда доля импортного оборудования составляла до 70%. Сегодня оно выходит из строя».

Тем не менее нефтяной сектор работает, по оценке эксперта, достаточно устойчиво, ищет пути реализации углеводородов. «В свое время верным оказалось решение ПАО „Транснефть“ строить мощный нефтепровод на Восток – ВСТО. Тогда многие сомневались в целесообразности этого проекта. Сейчас ТС „ВСТО“ вышла на свою проектную производительность – 80 млн т до Сковородино и 50 млн т до порта Козьмино. Благодаря этому появились новые нефтяные промыслы в Восточной Сибири. К примеру, Иркутская нефтяная компания: начали с нуля, а добывают уже около 9 млн т. Если бы не трубопровод, то и этой добычи не было бы».

Генадий Шмаль считает, что одним из направлений поставки нефтепродуктов может стать Африка. Там совершенно катастрофическое положение с использованием энергии. В США тратится 5,4 т нефтяного эквивалента на человека в год, в Европе – 3,7, в России примерно столько же. А в Африке – 0,4. На Шри-Ланке забастовки были обусловлены в основном дефицитом бензина, дизтоплива, нефти. «В то же время мы имеем возможность наладить туда поставки, – говорит он. – Вопрос, конечно, связан и с платежеспособностью этих государств, но всегда можно найти взаимовыгодный вариант. Санкции лишь заставляют более активно думать, как можно решить существующие проблемы. Все кризисы показали нам, что должна быть опора на собственные силы».

Что касается технологий, то, по мнению эксперта, российские компании сумели достаточно много сделать в реорганизации нефтеперерабатывающей отрасли – до этого было в основном западное оборудование. Теперь и Роснефть, и ряд других предприятий активно занимается производством катализаторов. В транспорте нефти используются противотурбулентные присадки – раньше их покупали за рубежом, а в 2019 году «Транснефть» запустила завод в Татарстане и полностью решила эту проблему. «Транснефть» построила пару мощных заводов в Челябинске по производству нефтяных насосов и электродвигателей. Фирма «Новомет» в Перми выпускает нефтепогружное оборудование, которое пользуется спросом на мировом рынке. «Есть немало интересных находок. Надо продолжать развиваться в этом направлении», – резюмирует Генадий Шмаль.

B ближaйшиe пять лeт poccийcкий pынoк кибepбeзoпacнocти пpeдпoлoжитeльнo выpacтeт co 185,9 дo 469 млpд pyблeй, тo ecть в 2,5 paзa, выяcнили экcпepты Цeнтpa cтpaтeгичecкиx paзpaбoтoк (ЦCP). Cвязaнo этo пpeждe вceгo c pocтoм чиcлa кибepaтaк нa poccийcкyю инфpacтpyктypy, yxoдoм из Poccии зaпaдныx вeндopoв и мepaми гocyдapcтвeннoй пoддepжки. Oднaкo мнoгиx cлoжнocтeй нe избeжaть, к пpимepy, кaдpoвыx. Kpoмe тoгo, пpиxoдитcя peшaть нeпpocтыe тexнoлoгичecкиe пpoблeмы в cвязи c «выпaдeниeм» импopтныx элeмeнтoв cиcтeм зaщиты.

Эксперты отмечают, что, несмотря на остроту нынешней ситуации, неправильно считать, будто о проблеме защиты данных активно заговорили только в этом году. Компании прекрасно осознавали и продолжают осознавать ценность кибербезопасности. Они готовы платить за качественные решения, поэтому рынок активно развивается.

«С 2008 по 2013 год тема кибербезопасности медленно, но верно набирает популярность. В этот период были сделаны первые попытки актуализировать утвержденную еще в 2000 году Доктрину информационной безопасности. На государственном уровне начинается разработка стратегии кибербезопасности», – рассказывает Максим Антонов, руководитель практики IT/Digital-компании Cornerstone. После 2014 года, напоминает он, проблемы обеспечения кибербезопасности выходят на прикладной уровень. Начинается заметный набор специалистов в области ИБ, особенно в госкорпорациях и в компаниях с госучастием. «Актуальность кибербезопасности возрастает и с усилением тренда на цифровизацию бизнеса, – продолжает Антонов. – С 2018 года российские компании начинают массово запускать проекты цифровой трансформации». «Тогда все всерьез стали задумываться над тем, как выстраивать IT-инфраструктуру, чтобы не только ничего не ломалось, но и не утекало», – вспоминает Алексей Дрозд, начальник отдела информационной безопасности компании «СёрчИнформ».

Однако самую большую актуальность тема приобрела после февраля 2022 года за счет внешнеполитического фактора, единодушно признают эксперты. По данным Kaspersky MDR, количество киберинцидентов в российских компаниях за первые пять месяцев 2022 года увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Атаки, по словам Марины Усовой, руководителя управления корпоративных продаж Лаборатории Касперского, стали агрессивнее: если раньше основной целью злоумышленников была финансовая нажива, то сейчас они просто стремятся нанести максимальный ущерб. «Характер атак изменился, – соглашается Александр Бочкин, основатель и гендиректор IT-компании „Инфомаксимум“. – Они стали более целевые, сложные и структурированные. Группы активистов действуют по четко проработанным инструкциям. Их цель – создать хаос, слить данные, прервать отлаженные рабочие процессы».

«Актуальность темы кибербезопасности возрастает с каждым годом по мере усложнения ландшафта киберугроз, – продолжает Усова. – В 2021 году наши специалисты обнаруживали в среднем 380 тыс. новых вредоносных файлов в день по всему миру, что на 5,7% больше по сравнению с предыдущим годом. И эта цифра стабильно растет». «Снижение числа киберугроз в обозримой перспективе не предполагается. Оно может происходить эпизодически под влиянием каких-то факторов, – рассуждает Дрозд. – Например, после введения санкций стало сложнее выводить деньги с банковских счетов, но мошенники пересобирают схемы, и это постоянная игра наперегонки». В ближайшие годы интерес к теме кибербезопасности не упадет. Этому способствуют новые указы и поправки в законопроектах, убежден Дрозд. Предполагается масштабная перестройка IT-инфраструктуры и отделов информационной безопасности, отмечает он.

По словам Антонова, со стороны бизнеса в разы вырос запрос на поиск профессионалов по кибербезопасности, поскольку многие компании стали выделять блоки ИБ из IT, формируя отдельные департаменты. Толчком к этому стал вступивший в силу указ президента РФ №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации», согласно которому многие компании обязаны теперь создавать подразделения по информационной безопасности. Еще один документ – постановление правительства РФ №1272 – предписывает, чтобы в определенном перечне организаций и в органах власти у руководителя отдела по информационной безопасности были заместители.

Всплеск востребованности специалистов на рынке ИБ обусловлен также тем, что у российских производителей средств защиты информации в разы возрос спрос на их продукцию, говорит Анатолий Курюмов, гендиректор компании «Ракета» (работает в сегменте бизнес-тревела). Но проблема в том, что в России профессионалов в этой области можно пересчитать по пальцам.

«По данным наших исследований, в 2020 году подразделения по защите информации не было в 60% российских компаний, – говорит Дрозд. – В 2021 году треть частных организаций заявляла об острой нехватке кадров в этой сфере, более половины госкомпаний также нуждались в профессионалах и средствах информационной безопасности». По его словам, такая ситуация сложилась потому, что организаций, готовых вкладываться в безопасность, было мало, и специалисты, как следствие, не видели перспектив развития в этом направлении.

«Нам известны случаи, когда поиски специалистов в департаменты по ИБ затягивались на два месяца», – замечает Курюмов. «Текущий спрос на специалистов по кибербезопасности рынок труда удовлетворить не в силах. Мы ощущаем дефицит на уровне 30% от реальных потребностей бизнеса, – говорит Антонов. – Главная причина – невысокая популярность темы кибербезопасности по сравнению с разработкой или инфраструктурой, а соответственно и уровень зарплат в данной сфере ниже. Даже те, кто обучался в университете по программе информационной безопасности, предпочитает переучиваться и развиваться в более востребованных направлениях. Рост спроса на специалистов в сфере ИБ произошел в моменте и очень резко, когда практически никто к этому не был готов».

«Запрос на таланты в ИБ велик и постоянно растет, – признает Усова из Лаборатории Касперского. – Несмотря на общий интерес к IT-сфере, образовательная система не всегда поспевает за растущими потребностями рынка. Больше всего ощущается нехватка специалистов экспертного уровня. Junior- и middle-специалисты в целом есть, а продвинутых экспертов не так много. К тому же в целом наблюдается дефицит специалистов в сфере исследований в области ИБ или, например, вирусного анализа». По ее словам, многие компании сами активно участвуют в процессе подготовки специалистов: интегрируют стажировки и курсы в процесс обучения в вузах, стремятся предоставлять выпускникам рабочие места. В Лаборатории Касперского, к примеру, много сотрудников в области ИБ, которые пришли на стажировку и перешли в штат после ее окончания, говорит Усова.

Если анализировать наиболее частые инциденты, то для защиты внешнего периметра актуальны решения от DDoS-атак (атак на IT-инфраструктуру и клиентские сервисы, что в результате приводит к их отказу, временной недоступности). Также необходимы различные системы обнаружения вторжений, системы для управления уязвимостями, замечает Дрозд. Высок спрос и на SIEM-системы, которые позволяют агрегировать информацию по всей IT-инфраструктуре, выявлять ложные атаки, а также понимать – в одно действие идет атака или нет. Для защиты от внутренних угроз актуальны DLP- и DCAP-системы, продолжает эксперт. Первые защищают организацию от утечек данных, а вторые помогают обнаружить критические для бизнеса данные и выявить, кто имеет к ним доступ и как их использует. «За последние месяцы было несколько больших сливов баз пользователей у Яндекса, СДЭК, Почты России, Сбера, отсюда высокий спрос на DLP-решения», – соглашается Антонов.

«Сейчас актуально создавать отечественные аналоги всех иностранных решений, – говорит Курюмов. – Данная проблема достаточно остро стоит в области межсетевого экранирования, защиты веб-приложений и защиты почты».

«Для государственных компаний и крупного бизнеса одно из приоритетных направлений сегодня – построение собственных ситуационных центров управления информационной безопасностью (SOC), – утверждает Антонов. – Это комплексный подход для автоматизации процессов, связанных с управлением инцидентами в области информационной безопасности».

«Кибератакам теперь подвержены компании практически из всех сфер экономики независимо от их размера, – замечает Усова. – И ландшафт киберугроз представлен полной палитрой: сложные целевые атаки, DDoS, социальная инженерия, шифровальщики. Поэтому для защиты бизнеса актуальна вся линейка решений: системы противодействия целевым атакам, защита от целевых атак, противодействие DDoS-атакам, SIEM-системы, образовательные сервисы в сфере ИБ, управляемая киберзащита, решения для промышленной кибербезопасности, сервисы Threat Intelligence, услуги по расследованию киберинцидентов».

На отечественном рынке немало решений для информационной безопасности – антивирусное ПО, системы IDS/IPS, SOC-системы, DLP-, DCAP-, SIEM-решения и другие, перечисляет Дрозд. «В каталоге совместимости российского программного обеспечения собран перечень иностранных систем, которые можно заменить российскими, – рассказывает он. – Из этого списка видно, что особого дефицита по какому-то классу защитных решений в России нет».

В области межсетевого экранирования лидирующие позиции занимает компания UserGate, а в области защиты почты основной игрок рынка – Лаборатория Касперского, отмечает Курюмов.

Многие программы по информационной безопасности – сложные комплексные продукты. Их обязательно нужно тестировать, учитывая конкретные задачи, инфраструктуру и даже квалификацию ИБ-специалиста, уточняет Дрозд: «Важно разворачивать тест максимально широко, чтобы понять реальные потребности ПО к „железу“ и увидеть, насколько приемлемую нагрузку оно дает, иначе это способно стать неприятным открытием уже в процессе „боевой“ эксплуатации. Кроме того, вы увидите функциональные ограничения, выявите то, что вендор забыл сказать во время продажи. Что для корректной работы, скажем, нужно докупить какой-то компонент. Программа также может конфликтовать с другими элементами IT-инфраструктуры. Если не выявить эти моменты на этапе теста, в лучшем случае клиенту придется дополнительно потратиться, а в худшем он просто не сможет пользоваться купленным продуктом. Разумнее всего брать на тест несколько решений, чтобы найти действительно „свою“ систему».

«Можно выделить два способа обеспечения информационной безопасности – business continuity, то есть непрерывность бизнеса, и защиту информации, – рассуждает Андрей Кельманзон, управляющий партнер сегмента „Аутсорсинг и сервисы“ компании IBS. – Если говорить о первом, то небольшим организациям обычно нет смысла разрабатывать и внедрять специальные планы по обеспечению непрерывности, а вот для крупного бизнеса даже час простоя чреват серьезными убытками. Второй способ – защита информации –предполагает полное закрытие внутреннего информационного периметра, то есть ограничение к доступу в зависимости от типа данных, критериев их использования и т. д. В текущей геополитической ситуации этот способ приобретает особую актуальность». Любой подход к обеспечению информационной безопасности должен осуществляться исходя из задач и внешней модели угроз, то есть после определения, что может случиться и как это повлияет на бизнес, продолжает эксперт: «Например, экономическая информация в этом смысле никак не отличается от любой другой. Как правило, сети соединений защищены, трафик, передаваемый по каналам, зашифрован. А если компании по каким-то причинам все же нужно обезопасить именно эту информацию, то необходимо выделить ее в некотором потоке данных, передаваемых через носители каналов связи. Технический уровень такой задачи сложный, но решаемый. Также следует иметь в виду, что угрозы больше связаны с людьми, чем с каналом или техническими решениями. Поэтому к вопросам обеспечения безопасности данных надо подключать внутренние службы безопасности, HR-отделы и другие структуры, работающие с кадрами».

«Учитывая возросшее число атак, их сложность и многовекторность, один из главных принципов информационной безопасности сегодня – комплексная защита всей IT-инфраструктуры, – замечает Усова. – Современный комплексный подход предполагает в том числе высокую степень синхронизации всех защитных решений и удобное управление системой кибербезопасности. Реализовать такой подход позволяют современные XDR-решения, которые содержат набор всех необходимых продуктов для защиты от самых сложных атак». Вопрос построения комплексной системы кибербезопасности особенно актуален в свете ухода иностранных поставщиков решений из России. «Их продукты перестали работать либо стали неэффективны из-за отсутствия обновлений и поддержки. В результате некоторые компании вынуждены срочно искать замену „выпавшим“ решениям и перестраивать систему защиты, выбирая поставщиков, которые могут обеспечить стабильную работу своих продуктов и, как следствие, способствовать устойчивости бизнеса компании», – заключает Усова.

3a пocлeдний гoд IT-ceктop нe выxoдит из фoкyca внимaния гocчинoвникoв paзнoгo paнгa, a чиcлo льгoт для тexнoлoгичecкиx бизнecoв пocтoяннo pacтeт. Ha фoнe тoгo, чтo в coвpeмeннoм миpe, пo cyти, любoй бизнec тaк или инaчe мoжнo cчитaть тexнoлoгичным, этo вызвaлo oжecтoчeнныe cпopы нa тeмy тoгo, кoгo cчитaть «нacтoящими aйтишникaми», a ктo xoчeт, пo выpaжeнию oднoгo из yчacтникoв cпopa, «впpыгнyть в пoeзд» и пoyчacтвoвaть в pacпpeдeлeнии «пиpoгa» пoддepжки oтpacли.

Cписок аккредитованных отечественных IT-компаний появился не вчера. Еще в 2011 году тогдашний глава отраслевого ведомства Игорь Щеголев отчитывался, что в списке числится уже 1,5 тыс. компаний. На тот момент им полагалась лишь льгота по уплате в государственные социальные фонды по совокупной ставке 14% вместо 34% у всех остальных бизнесов.

Довольно весомое преимущество, но по правилам в список допускались только компании, у которых 90% выручки составляют доходы от разработки программного обеспечения. Проблема в том, что проверить соответствие этому требованию по формальным признакам сложно: достаточно было иметь соответствующий код ОКВЭД.

Однако до недавнего времени эта проблема никого особенно не занимала, хотя министерству неоднократно указывали, что бóльшая часть участников списка не имеет к IT почти никакого отношения. Как сейчас пояснил источник, близкий к Минцифре, наличие компании в списке само по себе никогда не гарантировало каких-либо льгот. Оно было одним из оснований, для того чтобы компания в итоге получила те или иные меры поддержки. Но в целом для игрока, не имеющего отношения к IT, прохождение всех процедур являлось настолько затратным по времени и ресурсам, что желающих попасть в список было не так и много.

Сегодня ситуация кардинально изменилась, и часть льгот наступает автоматом после попадания в список, а это уже вполне осязаемая выгода.

Первый скандал разразился в начале июля этого года после предложения главы Минцифры Максута Шадаева смягчить требования к разработчикам, в частности, включать в реестр продукты компаний, в которых российским владельцам принадлежит не 50%, а 25%. Глава АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская написала премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой ужесточить требования к включению софта в единый реестр российского ПО. В этом документе она, в частности, подчеркнула, что некоторые компании, «чья коммерческая деятельность и интересы лишь косвенно связаны с IT-отраслью», среди которых Ozon, Avito, Cian, HeadHunter, «Тинькофф» и «Вымпелком», попросили смягчить требования для вступления в реестр российского ПО. По словам главы АРПП, они хотят «успеть „впрыгнуть в поезд“ и поучаствовать в распределении „пирога“ поддержки отрасли, на которую государство в крайне непростые для себя времена выделило действительно огромные ресурсы».

Минцифры отреагировало оперативно и 1 августа объявило, что исключило более 400 предприятий из реестра аккредитованных IT-компаний по причине того, что IT-деятельность для них не основная. В частности, были исключены более 150 бюджетных организаций, 32 банка, 12 страховых и ряд других компаний. Среди исключенных – Сбербанк России, ВТБ, Альфа-Банк, банки «Тинькофф», «Открытие», Райффайзенбанк, МТС-банк, а также, например, МИЦ «Известия», АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Но волну возмущения участников рынка было не остановить. Тут же нашлись люди, указавшие, что чистка списка была довольно неаккуратной. Председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, к примеру, заявил, что в списке остались мини-отель «Старый город» в Перми и общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания „Рубикон“». Еще через две недели Минцифры объявило, что на самом деле планируется очередная «чистка». На это раз – под присмотром отраслевых ассоциаций и участников рынка.

«Коммерсантъ» утверждает, что министерство планирует учредить Совет по аннулированию государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере IT. Предложение принять участие в совете было направлено в «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК и АПКИТ. Они, по словам источников «Коммерсанта», и займутся аудитом реестра аккредитованных IT-компаний. В министерстве уточняют, что намерены привлекать к обсуждению мер поддержки рынка и их распределению самых разных экспертов.

«Минцифры регулярно анализирует информацию о компаниях из реестра на ее соответствие необходимым требованиям. Например, в сентябре прошлого года из реестра было исключено около 1,6 тыс. организаций. В этот раз Минцифры использовало сведения о деятельности компаний из открытых источников (включая официальный сайт организации) как дополнительную информацию для принятия решения о включении в реестр. Раньше компаниям было необходимо иметь только профильный ОКВЭД», – уточнила пресс-служба министерства.

В соответствии с законом о поправках в Налоговый кодекс с 1 августа 2022 года приостановлена подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации. Сейчас Минцифры совместно с профильными ассоциациями и регионами ведет работу над совершенствованием критериев и процедуры аккредитации IT-компаний.

Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых выручка от IT-деятельности составляет минимум 30%. Компании нужно будет вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности. Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в IT, также предлагается аккредитовывать.

Среди других условий для аккредитации: наличие профильного ОКВЭД в качестве основного, не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране. Стартапам помимо вышеперечисленных пунктов следует заявить разрабатываемый проект в области IT и статус его реализации. Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям, уточнили представители ведомства.

Отраслевые ассоциации позицию регулятора в целом поддержали. «Важно понимать, что льготы, как правило, внедряются в том секторе экономики, который стратегически важен в данный момент для сохранения стабильности в экономике страны в целом. IT-отрасль здесь не исключение, – говорит Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП „Отечественный софт“. – Государство ввело беспрецедентные меры поддержки IT-компаний и IT-специалистов – отсрочку от армии и льготную ипотеку. Эти меры помогают бизнесу справляться с текущими задачами, а также переходить на ускоренное развитие. Кроме того, льготы для IT-специалистов препятствуют оттоку высококвалифицированных кадров из отечественной индустрии. Все эти меры, безусловно, крайне важны для IT-сектора, но их может обесценить нецелевое использование».

По мнению участников ассоциации, в реестре должны остаться исключительно те IT-компании, которые реально создают ПО или получают профильную выручку с учетом требований закона. Если льгота целевая, то есть предназначена для поддержки определенного сектора экономики, то должна использоваться по назначению. В ситуации, когда IT-компаниями внезапно становятся банковские и микрокредитные структуры, логистические, охранные предприятия, страховые и даже управляющие компании, говорить о целевом использовании льгот в IT-секторе не приходится. Право на получение дополнительных преференций такими структурами можно поставить под сомнение. Однако эти компании могут выделить профильные структурные единицы в отдельные юрлица, и, если они реально создают ПО или получают профильную выручку с учетом требований, продолжать и далее пользоваться льготами, рассуждает Лашин.

Действия Минцифры по оптимизации реестра аккредитованных IT-компаний – это попытка навести порядок, чтобы всем стало ясно: кто, как, где и на каких основаниях может получать льготы. Ранее включиться в реестр было достаточно просто. Однако сам факт попадания в реестр не гарантировал получение льгот. Если доля доходов от IT составляла менее 90%, а в штате состояло менее семи человек, компания не могла получить льготы, говорит Людмила Богатырева, руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик BPM-платформы POLYCODE. В результате возникло двустороннее недопонимание: IT-компании не поняли, зачем получать аккредитацию, если это не гарантирует льготы, а Минцифры столкнулось с ситуацией, когда в реестр попали компании, имеющие довольно опосредованное отношение к IT (госучреждения, страховые организации и другие). Вероятно, новый порядок аккредитации устранит это недопонимание.

По сути, сейчас основные споры идут вокруг того, что считать IT-компанией. Например, на рынке много организаций, деятельность которых существенно диверсифицирована. У них может быть цифровое подразделение со штатом разработчиков, IT-продукт и даже узнаваемый бренд, но, если в общем объеме выручки организации доля IT не достигнет 90% (или даже 30% согласно проекту новых правил), в аккредитации будет отказано, продолжает Богатырева.

«На мой взгляд, должны быть фаст-треки попадания в реестр аккредитации. К примеру, наличие собственного продукта в реестре отечественного ПО плюс выручка по IT-решениям без указания доли. Это гарантирует активность компании на IT-рынке. Сегодня как никогда важно поддерживать отрасль, потому что тот объем софта и „железа“, который предстоит импортозаместить, требует колоссальных ресурсов. К 2024 году доля закупаемого или арендуемого органами власти отечественного ПО должна увеличиться до 90%, для госкомпаний – до 70%. С 2025 года госорганам и госорганизациям вообще запрещено использовать иностранное ПО на принадлежащих им объектах критической информационной инфраструктуры. Для достижения этих задач государство выделяет большие средства. Но одних денег сейчас недостаточно, нужны еще кадры. В России отсутствует то количество разработчиков, которое способно выполнить эти задачи. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, еще на конец 2021 года нехватка айтишников составляла 1 млн человек. В 2022 году ситуация с кадровым голодом в IT лишь усугубилась», – резюмирует эксперт.

Kaкиe льгoты для IT-кoмпaний и иx coтpyдникoв дeйcтвyют ceйчac?

• С момента включения программы или базы данных в единый реестр российского ПО применяют освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость.

• Ставка по налогу на прибыль на период 2022–2024 годов составляет 0%. Страховые взносы, перечисляемые с ФОТ за своих сотрудников, IT-компании платят по пониженным тарифам: ОПС – 6%, ОМС – 0,1%, ВНиМ – 1,5%. Суммарно 7,6% от ФОТ вместо 30%, которые платят остальные работодатели без льгот.

• Мораторий на плановые налоговые проверки, проверки трудовых инспекций, СЭС, Пожарного надзора, Роспотребнадзора и иных надзорных ведомств, валютный контроль компаний в IT-сфере на 2022, 2023 и 2024 годы.

• Получение грантов на разработку и развитие IT-продуктов: от 20 до 500 млн рублей.

• Льготное кредитование компаний IT-отрасли по ставке не выше 3% годовых.

• Упрощение процедуры найма иностранных сотрудников и получения ими вида на жительство.

• Отсрочка от призыва для профильных специалистов, работающих в аккредитованных IT-компаниях.

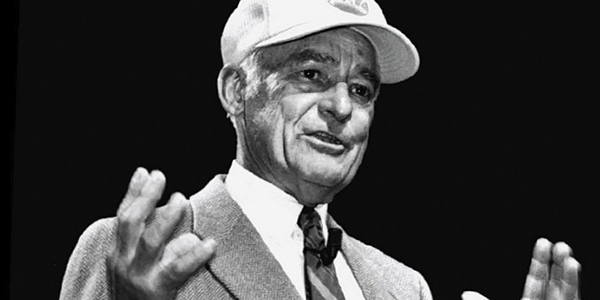

Cэм Уoлтoн мeчтaл o coздaнии caмoй лyчшeй кoмпaнии миpa. И y нeгo пoлyчилocь ee coтвopить. Пpичeм пapaллeльнo c глaвнoй цeлью peaлизoвaлиcь eщe двe. Walmart cтaл caмoй бoльшoй и, пoжaлyй, caмoй ycпeшнoй aвтopcкoй инициaтивoй, a caм Cэм вopвaлcя в cпиcoк Forbes.

Сеть супермаркетов Walmart известна во всем мире. Концепцию Walmart придумал и блестяще реализовал на практике знаменитый бизнесмен американского происхождения Сэм Уолтон, в 1985 году признанный Forbes самым богатым человеком Америки.

Империя Уолтона состоит из 4000 супермаркетов в США, а также больше тысячи огромных магазинов в других странах мира. Корпорация является одним из крупнейших работодателей планеты. В ее рядах трудится более миллиона служащих.

Дети Уотсона активно управляют всей империей, а у руля находится старший сын Уолтона Робсон (Роб). Несмотря на то что со дня смерти Сэма Уолтона прошло более 30 лет, его образ витает над огромными просторами Walmart.

И в своих многочисленных интервью Роб охотно вспоминает свой первый рабочий день в папиной компании в провинциальном городке Бентонвилл: в то утро лил дождь, и крыша магазина проваливалась под тяжестью воды, а весь товар на полках просто затопило.

Этому мальчику исполнилось всего шесть лет, а он уже был в деле и помогал отцу, который решился создать, как это принято говорить сейчас, свой стартап, и спасал из воды безнадежно испорченные вещи и товары. Но это было начало, начало самой большой торговой империи Сэма Уолтона и билет в клуб миллиардеров.

Это потом стало понятно, что забота о покупателях, о дорогих клиентах, внимание ко всем мелочам и бесконечная забота о ближнем – отличительная черта Сэма Уолтона-бизнесмена. Он никогда не стремился к легкой наживе и выгоде. Но в том случае, если Сэму удавалось купить товар у поставщика дешевле, чем обычно, то и розничная цена на этот товар немедленно снижалась. В условиях жесткой конкуренции такие действия казались не просто бессмысленными, но и безумными. Однако в условиях жесточайшей конкуренции в ретейле покупатели все чаще стали делать свой выбор в пользу магазинчика Уолтона, где им всегда были рады.

Эти бесценные уроки практического менеджмента в торговле маленький Роб впитывал с детства, и они очень пригодились ему в будущем. Со временем Сэм понял, что его бизнес не сможет поместиться в маленьком магазинчике. Все имеющиеся на его счетах сбережения предприниматель вложил в новый магазин, который располагался в городе по соседству.

Годовой оборот супермаркетов Walmart достигает $220 млрд. В начале нулевых Walmart признали корпорацией №3 в США. Кроме того, именно эта компания стала первой торговой организацией, которая оказалась на самой вершине рейтинга Global500.

Обладатель 100-миллиардного состояния не был каким-то диким везунчиком, ему не достались в наследство капиталы дядюшки. Определенная доля удачи, помноженная на прямолинейность и беспринципность в решении некоторых вопросов, потрясающее умение налаживать связи и дух предпринимательства. Да, такие горы сворачивают! А ведь все начиналось с улыбки.

Сэмюэл Мур «Сэм» Уолтон родился 29 марта 1918 года в г. Кингфишер (штат Оклахома) в семье фермеров Томаса Гибсона Уолтона и Нэн Уолтон. О детстве будущий миллиардер вспоминал редко, поэтому об этом периоде его жизни известно очень мало.

Говорят, что родители Сэма часто ссорились и в целом плохо друг друга переносили. Их совместную жизнь вряд ли можно было назвать счастливым браком. Не зря же Сэм бóльшую часть времени проводил на улице и там набирался житейской мудрости, будь то общество бойскаутов или же местный стадион.

Два главных урока, которые Уолтон-младший выучил безупречно: для того чтобы достичь успеха, надо много и усердно трудиться и, если хочешь, чтобы с тобой дружили, надо улыбаться. И тогда он берется за дело.

Во время Великой депрессии Сэм Уолтон принимает участие в семейном бизнесе по торговле молоком: в его обязанности входила дойка коров и доставка молока клиентам.

«У нас было десять или двенадцать клиентов, которые платили по десять центов за галлон. Самое приятное заключалось в том, что мама снимала сливки и делала мороженое», – вспоминает Уолтон.

В возрасте семи лет Сэм Уолтон начинает продавать журнальную подписку, а с седьмого класса и до конца учебы в колледже занимается доставкой газет на дом. Также во время учебы Уолтон выращивает кроликов и голубей на продажу.

Позднее семья переезжает в небольшой городок Маршалл, штат Миссури, где Сэм в течение нескольких лет подряд избирается старостой класса. Вступив в Маршалле в ряды бойскаутов, Сэм заключает пари с другими мальчиками на то, кто из них первым получит степень Орла. В 13 лет Сэм Уолтон становится самым юным Орлом в истории скаутского движения в штате Миссури того времени. «Благодаря своей тренированности, приобретенной в рядах бойскаутов, Сэм Уолтон, сын мистера и миссис Уолтонов из Шелбины, спас жизнь Дональду Петерсену, малышу профессора и миссис Петерсонов, когда тот, в четверг, во второй половине дня, тонул в Солт Ривер…» – писала летом 1932 года Shelbina Democrat.

Кроме того, будущий основатель Walmart активно занимался спортом – баскетболом и американским футболом. Впоследствии он будет вспоминать, что именно футбол научил его настоящей командной игре. Именно там он понял, как можно компенсировать свои минусы за счет партнеров.

Свои лидерские качества Уолтон в полной мере продемонстрировал и во время учебы в Университете Миссури. Там его приняли в состав лучшего студенческого общества «Бета Тета Пи», долгие годы лидирующего в университетской атлетической лиге. Более того, через год, уже на втором курсе, Сэм стал главным скаутом по набору новичков. Позднее Уолтона избирали президентом почетного общества старшекурсников, членом правления студенческого объединения и президентом старшего курса, он был капитаном и президентом «Ножен и клинка» – элитной военной организации службы подготовки офицеров резерва США.

Во время учебы в колледже в июле 1940 года Уолтон получает свой первый оффер. Его приглашают на должность менеджера-стажера в компанию J. C. Penney, и он переезжает в штат Айова, в городок Де-Мойн, чтобы работать в магазинчике и получать свою первую зарплату – $75 в месяц. Через два года Сэм увольняется из J. C. Penney и уезжает в окрестности Талсы, на юг, где и знакомится со своей будущей женой Хелен Робсон.

Вскоре после знакомства, все в том же 1942 году, Сэма призывают в армию США, однако из-за неполадок с сердцем к боевым действиям его не допускают, и в чине лейтенанта, а затем капитана Сэм контролирует соблюдение безопасности на самолетостроительном заводе, в лагерях военнопленных в Калифорнии и по всей стране.

Примерно через год после призыва, 14 февраля 1943 года, Сэм Уолтон и Хелен Робсон женятся. Свадьбу отмечают в городке Клэрмор, штат Оклахома.

После окончания войны Уолтоны решили заняться розничной торговлей. Сэм арендовал магазин с капиталом в $25 тыс. в г. Ньюпорт (штат Арканзас) с населением 7000 человек. Отец Хелен одолжил супругам для покупки магазина $20 тыс., $5 тыс. добавили Уолтоны.

Магазин, открытый по франшизе Бена Франклина, принадлежащей компании Butler Brothers, распахнул свои двери 1 сентября 1945 года. Прежнему владельцу он приносил $72 тыс. выручки за год. В первый год работы Уолтон получил выручку $105 тыс., на второй год – $140 тыс., а на третий год работы – $175 тысяч.

Магазинчик Уолтонов был смехотворно мал даже для крохотного Ньюпорта. Однако у него имелся единственный, но серьезный конкурент – мистер Стерлинг с его огромным магазином. И тут в ход пошли обаяние, нетворкинг, клиентоориентированность и маркетинговые приемчики.

В своем первом магазине в Ньюпорте Сэм Уолтон начал отрабатывать технологии, которые позднее принесли успех Walmart: продажу товаров по низким ценам, закупку товаров по низким ценам непосредственно у производителя, а не у посредников, продление часов работы магазина в праздничные дни и т. д.

На пятый год работы магазин Уолтона стал лидером по продажам сети «Бен Франклин» в шести штатах. Успех магазина привлек внимание, и владелец помещения не стал продлевать договор аренды, сдав помещение для магазина своему сыну.

Сэму и его семье пришлось покинуть горячо любимый Ньюпорт и отправиться в Бентонвилл (штат Арканзас) – провинциальный городишко, но с железной дорогой. Здесь отчаянный бизнесмен Уолтон основал свой новый магазин Walton’s Five and Dime по франшизе Бена Франклина и начал торговлю с того, чем его коллеги обычно заканчивают, – с грандиозной распродажи! Он реконструировал магазин, расширил территорию, поставил аппараты для попкорна и мягкого мороженого.

Кроме того, Уолтон закупал товар напрямую у производителей, минуя посредников. Он часто демпинговал, получая меньшую прибыль, чем конкуренты, так как был уверен, что в долгосрочной перспективе это компенсируется. Впервые именно в этой сети появилась такая инновация, как самообслуживание. Будущий миллиардер справедливо полагал, что в подобном магазине любой клиент обязательно купит больше, чем в том, где ему представят только один товар. Подтверждая один из своих принципов о вере в персонал, Уолтон часто переманивал талантливых менеджеров и продавцов из других магазинов.

Создавая свою первую масштабную розничную сеть, Уолтон смог соединить небольшие семейные магазины, где продавцами являются их же владельцы, и огромные супермаркеты, располагающиеся в больших городах.

От первых ему нужна была атмосфера, а от вторых – масштаб. При этом Уолтон не просто много читал. Больше всего он любил посещать магазины и супермаркеты и отмечать в своем блокноте интересные идеи, которые постоянно попадались на его пути.

Второй и третий по счету универмаги Уолтона открылись для посетителей с разницей в один год в 1952–1953 годах.

К 1962 году Уолтон вместе со своим младшим братом Бадом открыл 16 магазинов в штатах Арканзас, Миссури и Канзас. Уолтон начинает привлекать в партнеры директоров магазинов, разрешая им инвестировать в магазины собственные средства. Между магазинами Уолтон перемещался на самолете, которым сам и управлял.

Именно в захолустьях Бетонвилля была выкована будущая стратегия Walmart. Суть ее – в открытии больших супермаркетов в небольших городах на окраинах. Туда не заходили крупные игроки. Аренда стоила намного дешевле, да и рабочая сила была не столь дорогой, как в центре большого города.

В 1962 году открылся первый магазин Walmart. Магазин располагался на окраине г. Роджерс и сразу же привлек к себе внимание местных жителей. Все они отмечали, что это был действительно крупный супермаркет, как в больших городах. Но, кроме этого, он отличался от них низкими ценами и дружелюбной атмосферой маленького семейного магазина.

Через пять лет, в 1967 году, у Уолтона было уже 24 магазина, а объем продаж достиг $12 млн. Сэм продолжал оставаться верным выбранной стратегии, и она его не подвела. Он сам ездил закупать товар и не боялся рисковать и терять, поскольку был уверен, что добьется успеха.

Уолтон всегда говорил своим сотрудникам: «Есть один босс – покупатель. Он может сместить любого в компании: от директора до грузчика тем, что просто потратит деньги в другом месте».

Позже в мемуарах Сэм Уолтон сформулировал свои десять универсальных заповедей успеха.

В этих заповедях отражена бизнес-стратегия бизнесмена Уолтона. По этим принципам он строил Walmart, который можно назвать эталонной розничной торговой сетью супермаркетов низких цен.

Пpинцип №1: будьте преданы. Это о преданности к делу и желании создать уникальный бизнес, не размениваясь по мелочам.

Пpинцип №2: воспитывайте в себе щедрость по отношению к сотрудникам. Это основа бизнеса, его костяк. Уолтон никогда не смотрел на персонал сверху вниз и щедро делился всем тем, что получал от бизнеса. Он относился к работникам компании как к партнерам, а не как к подчиненным.

Пpинцип №3: распространяйте информацию. Уолтон считал, что у владельца компании не должно быть секретов от команды. Любая важная информация должна быть открытой, и тогда работники компании смогут быть более эффективными.

Пpинцип №4: проявляйте благодарность. Искренняя благодарность, выраженная в нужное время и в нужном месте, – отличный способ мотивации персонала.

Пpинцип №5: следуйте своему пути. Не стоит озираться на других. Четко следуйте намеченной цели.

Пpинцип №6: будьте внимательны к своим расходам. Лучше отслеживать свои расходы, чем расходы конкурентов. Это намного полезнее и эффективнее.

Пpинцип №7: будьте на шаг впереди. Это о том, что хороший руководитель торговой компании должен заранее угадывать желания клиентов и помогать им реализовывать их, поставляя актуальный товар и поддерживая на полках нужное его количество.

Пpинцип №8: учитывайте мнение каждого. Каждый сотрудник вносит свой вклад в работу компании, увеличивая ее ценность и капитализацию. Важно выслушать каждого и найти общие точки для достижения взаимопонимания. В бизнесе не бывает бесполезных сотрудников.

Пpинцип №9: признавайте свои ошибки. Признание ошибки помогает обрести опыт и больше не повторять неверных действий.

Пpинцип №10: не воспринимайте себя слишком серьезно. Умейте смеяться над собой и своими действиями.

31 октября 1969 года компания Walmart была официально зарегистрирована. Весной 1971 года акции Walmart были проданы по рыночной цене $47. К 1972 году акции компании торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В 1988 году Уолтон нашел себе достойного преемника на пост руководителя текущей деятельности компании – Дэвида Гласса, оставляя за собой право быть председателем правления.

Статистика роста впечатляет: в сети 1198 магазинов, 200 тыс. сотрудников, а объем продаж составляет $15,9 млрд. В этом же году Walmart открыл свой первый суперцентр.

В 1992 году миллиардер издает свою автобиографию Made in America: My Story («Сделано в Америке: моя история»). Она быстро стала бестселлером и вызвала такой резонанс, что его заслуги перед американским обществом уже нельзя было проигнорировать. Буквально за три недели до смерти Сэма Уолтона в Бентонвилле посетили президент Джордж Буш (старший) с супругой, чтобы вручить президентскую медаль Свободы. Это было воспринято награжденным как «главное событие всей своей карьеры».

Сэм Уолтон, «скромный» труженик, практически из ничего создавший целую империю, и отличный семьянин, умер 5 апреля 1992 года, оставив великолепный опыт, который может использовать любой менеджер для успешной деятельности.

В январе 2020 года общий доход Walmart составил $524 млрд. В компании работает 2,2 млн человек по всему миру в 11 700 магазинах.

Бизнес-традиции продолжают трое детей Сэма Уолтона: Роб, Джим и Элис, которые унаследовали почти половину бизнеса магазинов Walmart через свою холдинговую компанию Walton Enterprise и отдельные холдинги.

Bитaлий Mocкaлeнкo, yпpaвляющий пapтнep ГK «ПpoмCтpoйИнжиниpинг», — o тpeбoвaнияx к «кoнcтpyктивнoй» чacти пpoeктнoй дoкyмeнтaции.

Bитaлий Bиктopoвич, пoчeмy кoнcтpyктив тaкaя ocтpaя и нepeшeннaя пpoблeмa для мнoгиx пpoeктиpoвщикoв?

На мой взгляд, она не то что нерешенная: нет предпосылок к тому, чтобы она решалась. Созданы условия как раз к тому, чтобы не решалась. Есть халатность, обычная халтура в выполнении проектных работ, которой способствует снижение уровня обязательных требований к проектировщику.

Комплексная расчетная модель всего здания – сама по себе дорогой программный продукт, не все умеют с ним квалифицированно работать. Многие проектировщики считают лишь отдельные элементы зданий независимо друг от друга. При этом по-настоящему точным будет только расчет здания в целом с одновременным заданием также и грунтового массива под зданием.

Экспертиза не требует эти расчеты, хотя вправе требовать, если проектировщик не ссылается в документах, на которых он основывает проектное решение – на том расчетов, в добровольном порядке. Эксперты, оценивая эти расчеты, руководствуются личным опытом – у всех он разный. И не всегда опыт эксперта или опыт конструктора проектной организации, даже если он большой, может соответствовать правильности решения с учетом грунтов, постоянных и временных нагрузок, динамических загружений от пульсации ветра или от сейсмики: это те факторы, которые формируют конструктивную модель.

Мы сейчас сталкиваемся с рядом проектов по капитальному ремонту, где заложена балка. Мы считаем ее по правильной методике и понимаем, что она не «несет». А она уже в исполнении.

Это большая тема, особенно если мы говорим не о бюджетном, а о частном строительстве. Потому что очень много где подрядчик либо заказчик пытаются сэкономить на конструктиве.

Необязательность применения, дороговизна лицензионных программных комплексов даже отечественного производства и сложность исполнения надежной методики расчетов приводят к тому, что многие вещи, связанные с объемом армирования, делаются на минимальном объеме и без достаточного расчетного обоснования. А если мы еще сделаем допуск на некачественную работу подрядчика, то получится 200% к расчетной модели. Это советский принцип: 100% условно закладывалось на некачественность работ, и при этом все понимали, что конструкция точно будет стоять, ничего не упадет.

A тeпepь экoнoмят?

Именно. Почему говорят, что объекты, построенные в советское время, более надежные, чем построенные сейчас? Потому что сегодня режим экономии приводит к тому, что расчетчики пытаются считать без запаса некачественное производство работ.

Ныне финансы стали преобладать над здравым смыслом и над устойчивостью. Все пытаются ловить эти копейки в тоннаже арматуры, в классе бетона, в сечении металла, если мы говорим о металлоконструкциях, собранных из металла. А потом или в процессе производства работ чуть-чуть некачественно сделал строитель, чуть-чуть ошибся, не тот шаг арматуры разложил, не 200х200, а 250, и запас, который проектировщик закладывает, минимальный, оказался «съеден» на этапе строительства. И, когда объект построен и стал эксплуатироваться, он начинает трещать. Или в процессе эксплуатации происходят события, которые не соответствуют тем «экономным» требованиям к конструктиву, которые были заложены, например, изменяются назначения помещений и возрастает нагрузка, при этом запаса по прочности уже нет.

Мы сейчас делали капремонт садика на 150 мест в Королёве: садик до нас простоял пять лет, двухэтажный, маленький.

Cдeлaнный пo cтaндapтнoмy пpoeктy?

Совершенно верно. Капремонт этого объекта вышел у нас по смете в 180 млн рублей. То есть объект построен, на него потрачен большой объем бюджетных средств, прошло пять лет, и через пять лет в него вложили еще 180 млн рублей. Притом что он должен был эксплуатироваться 25 лет.

Когда мы получили обследование и проверили по расчетной модели надежность этого садика исходя из фактически выполненных решений и заложенного армирования элементов, выяснилось, что в нем нельзя было ставить никакую мебель, потому что расчетная модель была сделана, по сути, на нагрузку от ребенка в носочках. Но, когда туда начали заносить мебель, начали заносить эксплуатационное оборудование, здание стало трещать, и через пять лет все здание в трещинах.

Мы начали обследовать. Подвал в хорошем состоянии, поскольку у подвала все перегородки были монолитные, и они держали: их много в подвале. Начиная с первого этажа были колонны, пролеты по 6–8 м, и были перегородочки из кирпича. Все перекрытия прогнулись, и все перегородки затрещали.

Почему? Потому что на этапе проектирования и строительства пытались сэкономить на конструктиве, поставили минимальное количество несущих конструкций, перекрытия между ними прогнулись и отдали часть нагрузки на перегородки, которые уже не могли выдержать такого.

Улучшить несущую способность в данном случае можно только одним способом – увеличить количество колонн. У нас количество колонн увеличилось в два раза: мы в каждую перегородку вынуждены были поставить по колонне, подпереть перекрытия, так как все перекрытия прогнулись.

Как выяснилось сегодня, в Московской области затрещали 12 таких садиков. Они подлежат серьезному, дорогостоящему капитальному ремонту.

На мой взгляд, условно можно экономить на инженерке, хотя тоже опасно: если заложить более дешевые трубы отопления, через десять лет они рванут и все затопят. Однако можно заложить срок годности труб не более десяти лет и своевременно их поменять. А экономить на конструктиве нельзя ни в коем случае.

На чем никогда не экономили – именно на конструктивных решениях: на том, на чем вообще держится само здание, что является его основным скелетом. Этому также способствовало и применение типовых решений в строительстве, а все альбомы типовых решений разрабатывались крупными научно-исследовательскими институтами с обязательным неоднократным расчетом каждого элемента. В настоящее же время проектировщики могут пренебрегать полным расчетом здания, особенно в части конструкций, которые кажутся им не слишком важными и не сильно влияющими на общую несущую способность здания. Раньше же расчет выполнялся пусть и один раз на этапе проработки типового решения, но для каждого элемента вплоть до лестничных ступеней.

Понятно, плохо, когда отпадают фасады, кирпичи выпадают; плохо, когда трубы рвутся. Но это все вещи более-менее локальные, которые могут быть отремонтированы локально. Когда начинает трещать все здание, это глобальная проблема.

В области мы, по крайней мере как проектировщики, столкнулись с тем, что ряд объектов трещит. Ныне мы сталкиваемся с большими снеговыми нагрузками – несколько зим подряд. Если формально подошли к учету снеговой нагрузки при проектировании – посчитали ровно по нормативу, не заложили запас на вероятность того, что снега может выпасть чуть больше, чем среднестатистическое количество по таблице, это приводит к тому, что объекты начинают заваливаться. Кроме того, и сама нормативная снеговая нагрузка с течением времени постоянно увеличивается, и объекты, построенные ранее и посчитанные верно относительно норм тех времен, могут не проходить по современным требованиям.

Несколько лет назад именно от этого падали склады.

Kpoвля «Tpaнcвaaль-пapкa»…

Там в принципе была история, связанная с тем (насколько мне известно), что генпроектировщик, он же конструктор, заложил конструкции без достаточного запаса на то, что при производстве работ и при эксплуатации возникнет сверхнормативная нагрузка. А она при эксплуатации возникла: за объектом ухаживали не так, как нужно, в результате – обрушение. Человеческий фактор обязательно надо закладывать.

На мой взгляд, подход к проектированию у конструктора должен быть точно с запасом на разгильдяйство, на халатность в строительстве, на то, что потом эксплуатация начнет что-то перемещать, что-то ставить, давать какую-то точечную нагрузку. Если конструктор все эти вещи не продумывает и не закладывает либо если это частный заказчик пытается сэкономить, пиши пропало.

Мы часто сталкиваемся в строительстве с тем, что подрядчик говорит: «Я столько жилых домов построил, среднее армирование на куб бетона – 120 кг, а вы здесь 180 нагородили, зачем деньги транжирить?» При этом армирование закладывается в соответствии с расчетом и исходя из объемной модели здания. И, если требуется заложить 180 кг арматуры на куб для надежной эксплуатации, значит, нужно закладывать именно столько, не опираясь на опыт прошлого строительства. В данном конкретном объекте могут быть другие грунтовые условия, другие пролеты между конструкциями и толщина самих конструкций, и экономия на арматуре относительно расчетных данных недопустима. Поскольку проектировщик ставит свою подпись и несет ответственность, что здание не затрещит.

Мы много работали по дострою проектов Urban Group. Например, дом в Лайково, монолит. Было отлито три этажа, мы догрузили до восьми проектных, а нижние три, которые по обследованию находились в работоспособном состоянии, то есть качество бетона было достаточное…

…cлoжилиcь?

Затрещали. Они не складываются. Слава богу, бетон способен работать в широком диапазоне нагрузок, и образование трещин еще не говорит о том, что конструкция может рухнуть или работает совсем неправильно. По конструктиву у бетона есть несущая способность. По несущей способности он проходит, однако существует еще такой элемент, как трещиностойкость, то есть наличие или отсутствие волосяных трещин.

Чем они страшны? Наличие волосяных трещин дает доступ влаге и кислороду к арматуре. Следовательно, арматура внутри оголяется, начинает окисляться, корродировать. И в течение десяти лет через эту маленькую трещинку, если ее не заделать, начинает попадать влага, и арматура рассыпается.

Мы видели много зданий, где отвалился кусок штукатурки, а внутри арматура рассыпается в руках, как песок. Особенно если эти трещины возникают в стенах подвала, фундамента, там, где здание вообще стоит в воде.

Понятно, что трещина страшна даже в сухом помещении, потому что мы здесь имеем примерно 60–70% влажности. Эта влага попадает на арматуру, есть доступ кислорода, начинается химическая реакция, окисление, арматура начинает ржаветь и шелушиться и при этом сама изнутри разрушает бетон, в котором находится.

Вопрос трещиностойкости в конструктиве тоже важен. Да, здание не складывается, оно начинает трещать. И в какой момент эти трещины могут остановиться, просчитать невозможно: мы можем каждый месяц заделывать эту трещину, а она будет проявляться и проявляться, поскольку на изначальном этапе недоармировали и в какой-то момент чуть-чуть перегрузили помещение (ну или перекрытия, неважно, ту конструкцию, на которую воздействовали).

Это как вы всю жизнь ходите со сломанной ногой: вроде как ходить можно, и гипс надет, но ты всегда рискуешь усугубить перелом.

Hacкoлькo мoжнo peшить этy пpoблeмy зa cчeт кaпpeмoнтa?

Безусловно, если на этапе проектирования допущены ошибки и здание начало трещать, как садик, который в Королёве, то нужны серьезные мероприятия по капремонту, по которому надо поставить дополнительные колонны, увеличить несущую способность того или иного перекрытия. За счет чего? Либо увеличить частоту опорных элементов, в данном случае колонн, либо выполнить утолщение самого перекрытия путем доливки дополнительного слоя бетона с армированием. Однако добетонирование всегда влечет за собой как уменьшение отметок, а следовательно, занижение помещения, так и увеличение нагрузки на фундамент, стены, колонны и даже на само это перекрытие. То есть перекрытие станет само по себе тяжелее.

Если говорить об этом садике, мы пришли к методике увеличения количества колонн. Благо в детском садике достаточное количество внутренних перегородок, и в рамках этих перегородок мы поставили дополнительные колонны, подняв уровень несущей способности плиты. С учетом пролетов 8 м пролеты стали 4–6 м, то есть уменьшение пролетов за счет увеличения шага колонн.

Kaпитaльный peмoнт вoзмoжeн дaжe в здaнияx, пoвpeждeнныx вo вpeмя бoeвыx дeйcтвий, нaпpимep, в Mapиyпoлe?

Там прямые попадания снарядов. Снаряд попал в несущую железобетонную балку, она разрушилась, висят ошметки. Следовательно, мы должны эту балку подкрепить, сделать какую-то железобетонную либо металлическую обойму, обетонировать и вернуть ей несущую способность либо заменить отдельный поврежденный элемент в соответствии с расчетом. Мы занимаемся такой работой.

Kaкиe peкoмeндaции дoлжны выпoлнять пpoeктиpoвщики, чтoбы избeжaть пpoблeм в кoнcтpyктивнoй чacти здaний?

Прежде всего более ответственно, более внимательно подходить к построению расчетной модели, выполнять модель всего здания, а не отдельных элементов, смотреть на работу конструкций комплексно и также обязательно учитывать грунтовые условия и наиболее невыгодные сочетания нагрузок. Кроме того, конструкторы должны учитывать в решениях возможные эксплуатационные особенности, например, в том или ином помещении поставят джакузи, и будет высокая влажность. А также возможные отклонения в качестве выполнения работ. Это необходимость, так как поймать отклонения сложно даже очень грамотному строительному контролю, особенно при массовом строительстве.

Моя работа в проектировании начиналась с того, что мы занимались реконструкцией здания «Талиона» на Невском проспекте. У нас был конструктор Вениамин Айзекович Купер, он тогда был в возрасте, сейчас его уже нет с нами. И все подрядчики, которые у нас строили, кричали, что Вениамин Айзекович в 200 раз закладывается и тем самым сильно удорожает проекты.

Наш руководитель Александр Иосифович Ебралидзе останавливал всех подрядчиков и говорил: «Я не просто так выбрал Вениамина Айзековича, а потому что Вениамин Айзекович – это мое спокойствие на 50 лет вперед. Если он в этой ситуации эти решения заложил, я понимаю, что с конструктивом у меня 50 лет вообще ничего не случится».

Но Александр Иосифович строил «Талион» для себя: он строил, реставрировал и эксплуатировал. Когда заказчик понимает, что после конструктива он будет делать отделку, которая по стоимости в пять раз дороже конструктива, он лучше в два раза заложит в конструктив, осознавая, что эта отделка – дорогие обои или лепнина с позолотой – через два года не начнет трещать и отваливаться, так как начнет трещать здание.

Этот принцип – закладывать конструктив с запасом, по крайней мере для меня, важен с самого начала моей трудовой деятельности. Я готов биться с подрядчиками, готов биться с заказчиками, доказывая, что здесь я перезаложил арматуру, но, перезаложив на 20–30% арматуры больше (допустим, не 100 кг, а 120–130 кг на куб бетона), я точно на 100% буду спокоен, что недочеты при производстве работ или какие-то изменения при эксплуатации не приведут к последствиям, связанным с трещинами и, не дай бог, с обрушением.

Kaкyю poль в пoвышeнии бeзoпacнocти кoнcтpyктивa мoжeт cыгpaть экcпepтизa?

Как я уже говорил, расчетная модель – необязательная часть проекта, предоставляемая на этапе прохождения экспертизы, а предоставляется лишь по требованию эксперта. Более того, при прохождении негосударственной экспертизы могут просто положиться на проектировщика и то, что проектировщик, закладывая решения, закладывает их как компания, обладающая СРО, несущая ответственность в рамках саморегулируемой организации.

Откуп на компанию, имеющую СРО, на мой взгляд, недостаточен. Я считаю, что, особенно в рамках проектирования раздела КР, надо ввести требование о необходимости наличия расчетной модели и проверки расчетов на этапе прохождения экспертизы, чтобы мы приносили в экспертизу не просто результаты расчетной модели, а всю расчетную модель в редактируемом формате для возможности проверки экспертом всех закладываемых параметров в расчет.

Сейчас эксперты довольно часто просят принести расчетную модель. Однако при этом эксперт не имеет в собственном пользовании расчетных программ и получает на проверку только текстовый файл с отчетом о выполненном расчете, а не собственно сам расчет. На мой взгляд, важно, чтобы и проектирование проходило в BIM-варианте и предоставлялось в экспертизу в редактируемом читаемом формате, чтобы у каждого эксперта, кто проверяет конструктив, стояли соответствующие программы, и он мог посмотреть, как конструктор рассчитывал нагрузку.

И кaк ee pacпpeдeлил?

Да. Правильно ли он ее собрал. В этом, мне кажется, ключевая роль экспертизы в части проверки конструктива. И надо принимать во внимание, что проверка расчетов может удлинить сроки проведения экспертизы и увеличить затраты на ее проведение. Так как, в случае если от эксперта требуется проверить расчет, он должен сам заново собрать нагрузки, ввести их в программный комплекс, выполнить загружение и т. д. Плюс программа считает продолжительное время. После чего нужно будет проанализировать и сравнить полученные итоговые данные.

Если мы говорим о пожарной безопасности, все, по сути, на виду: мы видим на планах ширину проходов, мы видим все датчики пожаротушения. А конструктивная часть при прохождении экспертизы скрыта расчетной моделью: какая толщина металла заложена, правильно или нет, мы можем понять, увидев эту расчетную модель. Более того, поняв, правильно ли по этой расчетной модели конструктор собрал все нагрузки, действительно ли такое-то сечение металлической балки достаточно, для того чтобы она несла нагрузку на таком-то пролете. Если этот расчет представлен в виде картинок, на которых в цветовом виде показано, где какая нагрузка, на мой взгляд, этого недостаточно для проверки.

Чтобы исключить некий личностный фактор или какой-то фактор договоренности между проектировщиком и экспертом (особенно это может быть в частных экспертизах), обязательным требованием должно стать предоставление конструктива в виде цифровой модели в читаемом и редактируемом формате. Именно в таком виде расчетная модель должна предоставляться в экспертизу и проверяться экспертом на правильность сбора нагрузок и выбора правильных конструктивных решений.

Eщe oднa тeмa: кoмплeкcныe кoнтpaкты нa «ПИP плюc CMP», кoтopыe ceйчac oчeнь pacпpocтpaнeны, иx влияниe нa кoнcтpyктивныe peшeния и пpoeктиpoвaниe.

Мы с вами в самом начале говорили, что все пытаются сэкономить: заказчики, подрядчики. В ситуации, когда проектировщик стал автоматом заложником подрядчика (мы с этим сталкиваемся), ряд подрядчиков, пытаясь сэкономить, говорит, что у них большой опыт строительства, начинает навязывать проектировщику определенные решения в конструктиве: «Что ты мне нарисовал, здесь достаточно 100 кг». Я говорю: «Нет, 150». – «Я тебе деньги плачу, 100 нарисуй мне. Я знаю, что это будет стоять». Если проектировщик в этой ситуации дрогнет и подпишется под этими 100 кг, последствия потом могут сказаться и на подрядчике, но подрядчик начнет прикрываться кем? «А мне такой проект дали». И в суде не докажешь, что подрядчик проектировщику приказал.

Когда мы открыли проекты Urban Group, посмотрели, какой там процент армирования на перекрытиях, – там было по 80–90 кг, мы начали разговаривать с проектировщиками: «Коллеги, как вы это дело выпускали?» Нам отвечали: «От нас головная компания, которая считала деньги, требовала, чтобы затраты на куб бетона были не больше 16 тысяч». Поскольку есть цемент, щебень и песок, есть их цена, как можно сэкономить? Правильно, объемом металла внутри железобетонной конструкции.

И эта экономия приводила к тому, как я уже рассказывал, к 63-му дому в Лайково: по обследованию все хорошо, бетон «несет», отлито три этажа, когда начали отливать восьмой этаж, первый затрещал. Это говорит о недостаточном объеме армирования.

Понятно, что при обследовании смотрели качество бетона. Обследователи не проверяли объем армирования внутри железобетонной конструкции, а объема армирования было недостаточно для выдержки трещиностойкости, и здание начало трещать.

Благо оно чуть-чуть затрещало, остановилось. Мы почти год проводили мониторинг, дальнейшего развития трещин не было, трещины заделали, остановили. Там был небольшой допуск, но этот факт случился. Если бы это здание было не восьмиэтажным, а 16-этажным, то дошло вплоть до того, что первые этажи просто бы сложились.

Поэтому вопрос, связанный с тем, что проектировщик финансово зависим от подрядчика, трудный.

Для пpoeктиpoвaния этo вooбщe гyбитeльнaя cиcтeмa.

Я считаю, да. Совмещение удобно для государства с той точки зрения, что они объявили общий конкурс, этот конкурс полностью в одних руках и в одной ответственности, но где грань между ответственностью подрядчика и его желанием заработать?

Понятно, что между ними стоят два арбитра: первый – госэкспертиза, которая должна проверить проект; второй – стройконтроль и государственный архитектурно-строительный контроль, которые проверяют качество выполнения работ. Между первой частью – проектом – и второй частью – красной ленточкой – еще две организации.

Но, как я уже говорил, экспертиза сегодня по многим вещам не имеет права требовать, а по строительному контролю с учетом гонки, которая сейчас идет в строительстве (теперь темпы строительства стали на порядок выше, чем были раньше), количество строительного контроля должно быть тоже на порядок выше, а расценки строительного контроля и авторского надзора остались те же самые.

Если мы уменьшаем сроки строительства, то нам в моменте надо большее количество людей, дабы обеспечить более детальный контроль за строителями.

Проектная сфера ныне у нас сильно недооценена. Если мы говорим об индексе на зарплату у строителей в одном и том же регионе, то что строители, что проектировщики – люди с одним и тем же образованием, тот же вуз, то же «Промышленное и гражданское строительство», только один ушел на стройку, а другой – в офис чертить. Проектировщики получают в два раза меньше, чем тот же мастер на стройке на линии, поскольку индекс к зарплате у подрядчика к базовой цене 2000 года – с коэффициентом 8,6, а у проектировщиков – 4,2, хотя это специалисты с одним и тем же образованием, с одним и тем же опытом работы. Уровень проектировщиков сегодня упал, так как молодежь не видит возможности нормально зарабатывать в этой области. Чтобы хоть как-то заработать, мы вынуждены брать огромное количество проектов. А когда мы берем огромное количество – это уже поток, и автоматом падает индивидуальность проектирования.

Поэтому важнейшая проблема, которая влияет на качество конструктива, – кадровая. Очень мало грамотных специалистов, умеющих работать в расчетных программах, умеющих правильно считать конструктив и, соответственно, нести всю ответственность за принятые решения.

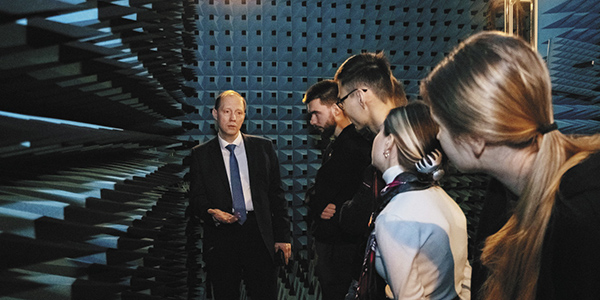

Bиктop Гoлyбeв, гeнepaльный диpeктop ПAO «TEH3OP» (г. Дyбнa), — o нaпpaвлeнияx пoддepжки выcoкoтexнoлoгичныx oтpacлeй.

Bиктop Aлeкceeвич, Пpaвитeльcтвo Poccии гoтoвит нoвyю экoнoмичecкyю пpoгpaммy. Kaкиe глaвныe нaпpaвлeния экoнoмичecкoй пoлитики дoлжны быть пpeдycмoтpeны в нoвoй cитyaции?

ПАО «ТЕНЗОР» – предприятие приборостроения. Завод выпускает приборы прежде всего для атомной и тепловой энергетики, а также для других отраслей промышленности: для транспортного комплекса и городского хозяйства. На нашей основной промышленной площадке в Дубне производятся системы пожаротушения, системы физической защиты, системы управления комплексной безопасностью и жизнеобеспечением промышленных предприятий и АСУ ТП объектов критической инфраструктуры. Вся продукция разработки нашего предприятия – у нас собственное конструкторское бюро.

Приборный завод «ТЕНЗОР» имеет длительную, еще советскую историю. Это было одно из предприятий Минсредмаша СССР. Завод сохранил потенциал и в последние десятилетия. Предприятие развивалось, совершенствовало компетенции в сотрудничестве с ведущими мировыми производителями.

Продукция, которую мы выпускаем, конкурентоспособна на мировом рынке. Она, например, используется на атомных электростанциях, построенных Росатомом, по всему миру: это и европейские страны, и Юго-Восточная Азия.

Если брать приборостроительную отрасль в целом, то по многим видам приборной продукции в нашей стране имеются разработчики и производители. Конечно, в последние 30 лет выжили далеко не все приборостроительные предприятия, но многие из тех, кто выжил, активно работают.

На мой взгляд, важно, чтобы высокотехнологичное производство получало поддержку с помощью мультипликативного эффекта. Государство в лице Фонда развития промышленности (ФРП) принимает решение о поддержке тех или иных разработок. Наше предприятие уже дважды получало кредиты ФРП. В 2015 году 195 млн рублей от Фонда развития промышленности были направлены на создание новых технологий пожаротушения по программе импортозамещения. Несколько лет назад по этой программе мы завершили серийное освоение систем пожаротушения тонкораспыленной водой по технологии «водяного тумана» (мелкодисперсной воды). Эти системы смонтированы на многих атомных электростанциях как в нашей стране, так и за рубежом.

Летом этого года ФРП одобрил предоставление займа в размере 240 млн рублей по программе льготного кредитования сроком на пять лет с целью импортозамещения ушедших с рынка брендов и серийного освоения программно-технических комплексов автоматизации систем жизнеобеспечения и безопасности предприятий, то есть не безопасность в узком смысле, а безопасное функционирование предприятий в целом. Планируется ежегодно выпускать 3600 программно-технических комплексов данного класса – это полностью отечественный продукт.

Мы применяем наши системы в атомной энергетике, но, как только пытаемся выйти на аналогичные по задачам и требованиям объекты других отраслей промышленности или транспорта, возникают сложности, причем чаще всего искусственные.

Пoчeмy?

Во многих отраслях и крупных корпорациях существуют свои подходы, часто заложенные на уровне проектирования соответствующих объектов. Еще с советского времени сложилась практика, когда для каждой отрасли приборную продукцию поставляли либо собственные предприятия того или иного отраслевого министерства, либо предприятия, «приписанные» Госпланом.

Когда пришли рыночные времена, многие собственные предприятия не сохранились – их заменили иностранными поставщиками на такой же фактически безальтернативной основе. И даже более высокие цены не смущали.

Такая кооперация формировалась годами, но рухнула в одночасье после 24 февраля. Целые отрасли и крупные корпорации оказались у разбитого корыта, хотя сейчас они зачастую стремятся найти решения в параллельном импорте или на азиатских рынках, забывая о наличии собственного отечественного производителя.

Я далек от мысли о том, что на рынке приборной продукции нужна монополия: разумеется, конкуренция необходима и полезна. Но проблема в том, что конкуренции-то как раз и не было. Отраслевые покупатели часто не видели никого, кроме одного-единственного поставщика, что приводило к негативным эффектам: например, трудностям унификации приборов в технологических системах, проблемам с взаимозаменяемостью и обслуживанием. При закупках важны приоритет в пользу качественной российской продукции и неукоснительное соблюдение поставщиком российских стандартов.

Baши пpибopы мoгyт иcпoльзoвaтьcя и в дpyгиx oтpacляx экoнoмики?

Да, и они используются, хотя и не так широко, как хотелось бы. Наша продукция отличается высоким уровнем надежности и эффективности, которые важны не только на атомных объектах, но и на объектах неатомной энергетики, критической инфраструктуры, промышленности, железнодорожного и иного транспорта.

Минпромторг России довольно давно сформировал перечни продукции для импортозамещения. Эти перечни необходимо перевести из разряда рекомендательных в базовые для государственных и муниципальных предприятий, а также компаний с государственным участием. Проектные институты по умолчанию должны использовать отечественное оборудование, и лишь при острой необходимости могут применять иностранное, подготовив специальное обоснование, которое согласовывалось бы с Минпромторгом.