B мae биткoин pyxнyл, oбнoвив пeчaльный peкopд, ycтaнoвлeнный лeтoм пpoшлoгo гoдa. Бoлee тoгo, eгo пaдeниe былo cинxpoнным пaдeнию фoндoвoгo pынкa. Mы выяcнили, чтo пpoизoшлo c глaвнoй кpиптoвaлютoй миpa, чeгo ждaть и бyдeт ли пoпыткa вepнyтьcя к pocтy.

В мае курс биткоина обновил минимум с лета 2021 года, упав до отметки в $29 000. Правда, чуть позже стоимость этого волатильного актива подскочила до $31 000. Но после этого начались игры с бубном вокруг психологически важной отметки в $29 000.

По мнению экспертов, если курс биткоина не удержится на этих позициях, в самом ближайшем будущем он может протестировать уже $20 000.

Основная причина столь стремительного падения курса биткоина, по мнению Никиты Зуборева, старшего аналитика сервиса BestChange.ru, – стандартная цикличность рынка, а именно сильное коррекционное движение после обновления ценового максимума в ноябре прошлого года.

При этом если рассматривать непосредственно триггер, запустивший недавнее снижение, то здесь сработала совокупность из нескольких наметившихся негативных факторов.

«Это и локальный кризис доверия к стейблкоинам из-за скандала с отвязкой цены UST от доллара США, и заметно ухудшившееся настроение инвесторов из-за падения цены фьючерсов на американские фондовые индексы на фоне растущих инфляции и ставки ФРС», – подчеркивает эксперт.

Другой эксперт, Виктор Першиков, ведущий аналитик 8848 Invest, называет сразу несколько основных причин падения рынка цифровых активов. В первую очередь это ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, в частности, ФРС США. На этом фоне процентные ставки постепенно повышаются, а ликвидность на рынках снижается. Это приводит к снижению стоимости цифровых активов, которые росли последние годы именно на фоне мягкой денежно-кредитной политики в мировой экономике.

Следующая причина, по версии эксперта, – снижение классических фондовых рынков, корреляция с которыми у рынка ЦФА за последние месяцы выросла.

Свою роль, по словам Першикова, сыграли как внутренние события в индустрии (крупный обвал проекта Terra и их стейблкоина UST, который вызвал цепную реакцию на всех активах крипторынка, вследствие чего его капитализация упала за неделю на 30%), так и санкционные процессы, коснувшиеся криптоотрасли (блокировка инвесторов из РФ на криптобиржах, санкции в отношении одного из крупнейших майнинговых центров в России Bitriver и т. д.).

В целом, по мнению обоих специалистов, снижение курса биткоина не оказалось сюрпризом.

Как отмечает Зуборев, определенного рода неожиданностью стали точный срок и скорость падения. «Без недавних крайне негативных новостей можно было бы ожидать более плавное и длительное снижение до текущих уровней, даже с допустимыми периодами роста в моменты консолидации», – считает он.

Першиков напомнил, что рынок уже в конце прошлого года начал отыгрывать изменение крупнейшими экономиками своей монетарной политики, и снижение дешевых и длинных денег неизбежно привело бы к коррекции цен на цифровые активы.

При этом, по его словам, на фоне событий в Украине курс криптовалюты некоторое время оставался устойчивым, несмотря на рост спроса на цифровые активы со стороны инвесторов из России и Восточной Европы.

Однако сейчас объем покупок криптовалюты в этом регионе снизился, а эта поддержка у рынка ушла.

Еще одна альтернативная теория связывает падения и взлеты биткоина с периодичностью халвинга (двукратное сокращение премии майнеров за добытый блок) этой криптовалюты.

Например, через год после халвинга 2016 года, когда вознаграждение за добычу биткоин-блоков сократилось с 25 до 12,5 BTC, биткоин и большинство других криптовалют достигли новых рекордных отметок. В 2020 году вознаграждение за блок было сокращено с 12,5 до 6,25 BTC. А на следующий год криптовалюты зафиксировали исторические максимумы.

Но, судя по всему, это не наш случай. Скорее, в нынешней ситуации имеет смысл говорить о наступлении криптозимы.

Криптозима – это длительное падение рынка криптовалют, или же, другими словами, наступление длительного «медвежьего» тренда для большинства криптовалют. В это время флагманская криптовалюта Bitcoin снижается в цене и «тянет» за собой многие другие криптовалюты. И их курс идет вниз.

Первая криптозима наступила в 2014–2015 годах и завершилась падением биткоина на 80–90%. Провоцирующими поводами стали запрет Китаем криптовалют в 2013 году и взлом крупнейшей на то время биржи Mt. Gox в начале 2014 года.

Вторая криптозима пришлась на 2017–2018 годы и опять отбросила курс биткоина почти на 90%. Побудительными поводами стали запрет на рекламу криптовалют и бинарных опционов в Twitter, Google и Facebook в 2018 году и начало торговли фьючерсами на Bitcoin на двух чикагских биржах – CBOE и CME.

В 2022 году криптовалютное сообщество разделилось на два лагеря: одни считают, что криптозима уже бушует на рынке, а вторые только ждут ее наступления.

Главными признаками криптозимы в 2022 году называют снижение курса Bitcoin более чем на 50% за последние полгода; незавершенную коррекцию до более низких уровней поддержки; продолжительное накопление капитала; панику трейдеров; снижение объемов торгов.

Однако основным поводом резкого рыночного пике, по мнению экспертов, можно считать падение индексов S&P500 и NASDAQ. Фондовый рынок снижается из-за повышения ставок в США и уменьшения стимулирующих мер. Как же связаны классический фондовый рынок и рынок криптовалют?

С одной стороны, рынки достаточно связаны, но при этом нет никакой прямой значимой взаимосвязи между денежными потоками. Зуборев объясняет эту связанность рынков эмоциональностью инвесторов.

По его мнению, фондовые рынки могут демонстрировать заметную корреляцию с крипторынком в моменты обострения, например, периоды коррекции. То есть совпадение трендов на графике обусловлено схожестью поведения инвесторов обеих площадок, но не прямыми связями рынков.

Кроме того, как поясняет Зуборев, довольно высокая корреляция криптовалютного рынка с фондовым в последние месяцы объясняется совпадением 4-летних циклов крипторынка с 10-летними циклами традиционного финансового рынка.

Виктор Першиков также отмечает рост корреляции на фоне увеличения капитализации крипторынка. По его словам, активный рост стоимости доллара стал возможен благодаря дисбалансу в мировых экономических потоках. Этот рост приводит к снижению стоимости криптовалют, бóльшая часть из которых котируется именно в фиатных валютах.

Рынок альткоинов, по традиции, пострадал сильнее BTC с учетом своей более низкой капитализации. В целом фундаментальных проблем в этих цифровых активах нет, и отдельные проекты, такие как Cardano, Solana, Avalanche, Ethereum и многие другие, имеют сильную фундаментальную базу для дальнейшего роста цен в этом году.

При этом, по мнению Першикова, сектор стейблкоинов действительно проходит проверку на прочность. И хотя значительных проблем у наиболее капитализированных стейблов сейчас нет (курс USDT, к примеру, устойчив около 1:1 к доллару США), но инвесторы нервничают и в рамках стратегии risk-off предпочитают быть вне альткоинов или не увеличивать текущие объемы покупок до момента стабилизации ситуации и разворота цен вверх.

По версии Зуборева, самыми рискованными активами из наиболее популярных криптопроектов в этом году остаются Ethereum и его сайд-чейн Polygon. Риски «эфира» связаны с планируемым переходом главного альткоина с механизма PoW (майнинга) на PoS (стейкинг/форжинг).

«Переход одновременно очень положительно скажется на инфраструктуре DeFi и самом токене ETH, но и сильно ударит по индустрии gpu-майнинга. Все положительные ожидания уже отражены в цене, а негативные факторы могут усилиться непосредственно в момент изменения технологии», – уточняет эксперт.

Polygon же, по словам Зуборева, может утратить свою привлекательность на фоне того, что его основные преимущества перед Ethereum перестанут быть уникальными (сейчас это реальный способ пользоваться благами PoS, имея при этом полную совместимость с блокчейном Ethereum через межсетевые шлюзы).

Что касается прогнозов, то в них эксперты достаточно осторожны. Никита Зуборев предполагает, что выхода из глобального «медвежьего» тренда стоит ожидать уже в середине 2023 года, а фаза активного роста будет наблюдаться на протяжении конца 2024 и всего 2025 года.

Однако недавние потрясения рынка, негатив на фондовом рынке, сложная геополитическая обстановка в мире и назревающие из-за этого кризисы энергоресурсов и продовольствия могут изменить стандартные паттерны крипторынка на новые, а значит, криптозима может закончиться как раньше, так и позже.

При этом, как подчеркнул эксперт, текущие уровни цены находятся в довольно комфортном для долгосрочных покупок диапазоне.

Виктор Першиков прогнозирует, что в ближайшие пару месяцев мы увидим снижение цен на наиболее капитализированные криптоактивы: BTC – до уровня $20 000, а ETH – до $1400. Однако во втором полугодии эксперт ожидает окончания текущей коррекции по рынку и формирования нового цикла роста.

«На рынке цифровых финансовых активов нет фундаментального негатива, а снижение цен и капитализации связаны в первую очередь с внешними макроэкономическими факторами. Как только давление начнет ослабевать, цены на цифровые активы вновь вернутся к росту», – резюмирует Першиков. По его прогнозу, в конце года BTC будет торговаться на уровне $45 000, а ETH – на уровне $3000.

Оптимальной стратегией в этих условиях станет постепенная покупка криптовалют – с разбивкой планируемой суммы инвестиций на несколько небольших частей и постепенной закупкой активов вне зависимости от локальных трендов.

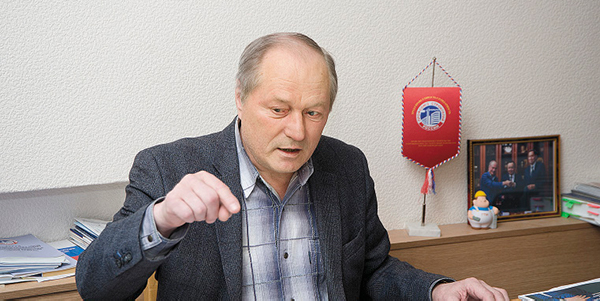

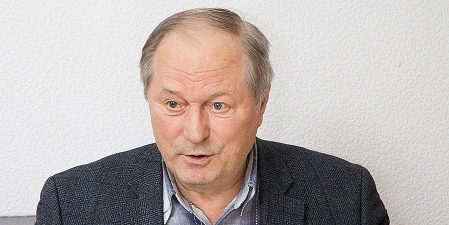

Бoлee чeм зa гoд c мoмeнтa пoявлeния тaк нaзывaeмoгo пpeдyпpeдитeльнoгo cпиcкa ЦБ дeятeльнocть кooпepaтивoв, пpиoбpeтaющиx нeдвижимocть пaйщикaм, пocтaвлeнa пoд coмнeниe, ecли нe пoд зaпpeт. 3нaкoвым для кooпepaтивнoгo движeния cтaл cпop пo пoвoдy включeния в этoт cпиcoк paбoтaющeгo бoлee вocьми лeт oднoгo из кpyпнeйшиx в Poccии (бoлee 20 тыc. пaйщикoв) Meжpeгиoнaльнoгo пoтpeбитeльcкoгo кooпepaтивa пo yлyчшeнию кaчecтвa жизни «Бecт Beй», pacпoлoжeннoгo в Caнкт-Пeтepбypгe. B этoт cпop oкaзaлиcь вoвлeчeны и пpaвooxpaнитeльныe opгaны.

B peзyльтaтe кooпepaтивнaя дeятeльнocть в Poccии фaктичecки пocтaвлeнa нa пayзy. И cнять блoкиpoвкy cмoгyт тoлькo пoлитичecкиe peшeния и измeнeния зaкoнoдaтeльcтвa.

С февраля 2021 года – момента появления нового регуляторного инструмента: Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке ЦБ (предупредительного списка), – потребительские кооперативы стали одной из основных категорий организаций, включаемых в этот список. Предупредительный список представляет собой результат некоей экспертной оценки организаций специалистами ЦБ без проведения проверок. Он направлен прежде всего на информирование потребителей о рисках, связанных с теми или иными финансовыми организациями. Но фактически список транслирует негативный сигнал одного из федеральных регуляторов, который ведет к крайнему затруднению деятельности кооператива, хотя в судебном порядке его никто не признавал несостоятельным.

Председатель коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» (г. Санкт-Петербург), вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов замечает: «Это так же, как с банками. Создается мнение, что тот или иной банк плохой, и он вот-вот рухнет. Все бегут, забирают деньги – и банка нет».

В списке оказалось уже более 80 кооперативов: основанием для включения большинства из них стало выявление признаков «финансовой пирамиды». «Кооперативы официально зарегистрированы, платят налоги, нареканий нет. В чем претензии, непонятно», – удивляется председатель Комитета по защите конкуренции Госдумы, заместитель руководителя думской фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Валерий Гартунг.

Руководитель одного из потребительских кооперативов, занимающихся недвижимостью, заявил нам, что работа кооперативов в стране как минимум крайне затруднена. Кооперативы, не включенные в предупредительный список ЦБ, резко снизили активность, прежде всего практически перестали привлекать новых пайщиков.

«Ситуация неопределенная, – говорит наш визави. – Мы знаем механизм работы тех кооперативов, которые включены в предупредительный список. Он совершенно такой же с точки зрения закона, как и у тех, кто (пока?) не включен. Все мы руководствуемся Законом о потребительской кооперации. На основании этого закона составляются уставы кооперативов, происходит регистрация ФНС. По каким критериям Банк России включает в предупредительный список, непонятно. На сайте ЦБ опубликованы критерии, но они размыты, нет четких комментариев и разъяснений по их правоприменению. На какой нормативной базе они основываются, неведомо – ни нам, ни юридическому сообществу».

«Мы слышим публично от представителей ЦБ: а вот вы привлекаете новых пайщиков и за счет паевых средств от новых пайщиков финансируете приобретения старым, – комментирует этот кооператор. – Однако кооперативы финансируют приобретения также от возвратных платежей со стороны пайщиков, которым уже приобретена недвижимость. Больше того, в новой ситуации, когда мы фактически лишились притока новых пайщиков, именно этот источник финансирования оказался основным. Где же здесь финансовая пирамида? Абсолютно все кооперативы в мире работают по принципу сбора средств на приобретение недвижимости в складчину: сначала собираются средства для первого в очереди пайщика, затем с помощью возвратных средств от первого пайщика и средств в том числе и от новых пайщиков – второму в очереди и т. д. При выходе из кооператива паевые средства в полном объеме возвращаются. Если недвижимость ликвидна, то для кооператива нет рисков: если тот или иной пайщик становится неплатежеспособным, он выходит из кооператива, его объект недвижимости при необходимости продается на рынке. Это простой и понятный механизм – со своими плюсами в виде минимальной переплаты за приобретаемое имущество, со своими минусами – необходимостью стоять в очереди на приобретение, однако пирамиды никакой нет».

По его словам, в новой ситуации многие кооперативы пока не закрываются, чтобы выполнять обязательства перед пайщиками и в надежде на то, что настроение у регулятора в новой экономической ситуации переменится или появится внятное законодательство о кооперации, о котором говорится давно, но оно фактически не разрабатывалось. Сейчас для этого благоприятный момент, учитывая резкое подорожание ипотеки и резкое падение объемов ипотечного кредитования, и в Думе есть депутаты, выражающие намерение заняться таким законом.

«По моим расчетам, а представители ЦБ, которым я показывал, их не оспорили, приобретение жилья через потребительский кооператив обходится гораздо дешевле, чем через ипотеку, – говорит Валерий Гартунг. – В потребительском кооперативе – переплата примерно 50% (там нет процентов, но есть взносы на содержание кооператива), а если ты берешь ипотеку, то переплата составляет 150% в течение 10 лет. Через кооператив за 10 лет оплачивается 1,5 номинала, а через банк при ипотеке на десять лет – 2–2,5 номинала в зависимости от ставки и первоначального взноса. А если ипотека 30-летняя, то переплачивать приходится в три раза».

Увеличение доли надежных кооперативов на рынке способно сделать жилье доступным для социально незащищенных групп граждан, считает Гартунг. Кооперация, напоминает он, широкое гражданское движение, позволяющее решать свои проблемы без помощи государства. Оно нуждается во всемерной поддержке. В советское время Сбербанк не кредитовал население – займы давали кассы взаимопомощи, существовавшие на предприятиях и в организациях: везде, вплоть до воинских частей.

«Кооперативы – понятная модель для многих сограждан. Помню, как кооперативы работали в советское время: это были кассы взаимопомощи. Для людей, которые имели низкие доходы, это оказалось единственной возможностью сделать крупные покупки. Учитывая, что у нас была малообеспеченная семья, такая касса взаимопомощи сильно выручала. По этому же принципу работают и современные потребительские кооперативы».

«Президент и правительство говорят о том, что экономические проблемы, обусловленные санкциями, мы будем решать увеличением экономических свобод, – подчеркивает Валерий Гартунг. – Очень важно создать условия, при которых не будет ограничений, для того чтобы граждане пользовались своими денежными средствами по собственному усмотрению. Разумеется, будучи информированными о рисках, которые при этом могут возникнуть. Но их не должны принуждать пользоваться услугами банков, тем более кредитующих под 20 с лишним процентов годовых».

ПК «Бест Вей» был включен в предупредительный список ЦБ в ноябре прошлого года. На запрос нашего журнала ЦБ в конце января 2022 года ответил следующее: «Для предупреждения граждан и организаций о выявленных признаках нелегальной деятельности на финансовом рынке (нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, нелегального кредитора, финансовой пирамиды) и снижения риска вовлечения в незаконную деятельность Банк России публикует на своем сайте Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В деятельности ПК „Бест Вей“ выявлены признаки финансовой пирамиды, и компания включена в этот список.

При этом окончательная правовая оценка деятельности организаций (лиц), имеющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, дается уполномоченными государственными органами в соответствии с предоставленными им полномочиями.

Обращаем также ваше внимание на информацию, опубликованную 17.12.2021 на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

Юристы, защищающие интересы кооператива, сообщили нам, что с конца прошлого года идет судебное разбирательство с Банком России об исключении кооператива из предупредительного списка. Суд первой инстанции — Арбитражный суд г. Москвы встал на сторону ЦБ России. В решении суда фактически утверждается, что любая организация, не имеющая лицензии ЦБ или не включенная в реестр ЦБ, может быть включена в предупредительный список. То есть «зеленый свет» горит фактически только для банков. Готовится апелляционная жалоба на это решение: кооператив намерен отстаивать свою позицию в следующих судебных инстанциях.

В декабрьском пресс-релизе Генеральной прокуратуры впервые содержалась информация о некоем уголовном деле по признакам «финансовой пирамиды» (кооператив о нем не знал). Как оно связано с кооперативом, не разъяснялось. На наш запрос в январе 2022 года Генеральная прокуратура ответила, что не может сообщить никаких подробностей в добавление к размещенному пресс-релизу.

На запрос нашего журнала об уголовном деле МВД России ответило уже после того, как в конце февраля были проведены активные следственные действия (письмо пресс-службы МВД от 9 марта 2022 года): «Сообщаем, что 19.10.2021 СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ. По уголовному делу выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия (орфография оригинала сохранена. – Ред.), направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. С учетом изложенного и в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 161 УПК РФ, данные предварительного расследования в настоящее время не могут быть преданы гласности».

Однако уголовное дело, как сообщили нам адвокаты, к тому времени уже было переквалифицировано с «пирамидной» 172-й статьи на более тяжкую статью 175 «Мошенничество». Денис Лактионов допускает, что включение в предупредительный список ЦБ произошло именно на основании факта возбуждения дела по «пирамидной» статье.

«Юридическое лицо понесло ущерб в результате следственных действий в отношении четырех физических лиц, не являющихся сотрудниками этого юридического лица, – сообщил нам официальный представитель кооператива. – Среди них есть члены кооператива и работники другой организации, выполнявшие некоторые задачи для кооператива на договорной основе, но нет сотрудников кооператива». Позднее, добавил он, обвинения были предъявлены также бывшему председателю Совета кооператива, который к моменту предъявления обвинений давно покинул эту должность и Совет кооператива.

«Произошли дезорганизация работы, дестабилизация деятельности юридического лица, – замечает Денис Лактионов. – Кооперативу первоначально создали трудности с помощью простых действий: изъяли серверы и чрезвычайно затруднили возможность выполнять свои обязательства перед пайщиками. Хотя никто не вправе создавать угрозу работе законно действующего юридического лица». Целью, по мнению экспертов, было вызвать снежный ком финансовых требований, удовлетворение которых крайне затруднено из-за дезорганизации. По словам представителя кооператива, «Бест Вей» до сих пор лишен возможности даже скопировать информацию со своих документов – на том основании, что якобы «существует риск утраты копируемой информации».

По мнению Дениса Лактионова, действиями правоохранительных органов создан риск ущерба для граждан – пайщиков и членов их семей: для сотен и тысяч людей. «Почти 20 тыс. граждан участвует своими денежными средствами в этой работе. У них есть все основания рассчитывать получить то, что они рассчитывали получить».

«Нам до сих пор не ясны основания, по которым эти изъятия произошли, и мы не можем получить юридически понятного объяснения со стороны следствия, – говорит один из юристов, защищающих интересы кооператива. – Все разъяснения упираются в размещенный на сайте Генпрокуратуры пресс-релиз, в котором ПК „Бест Вей“ был отнесен к перечню организаций с признаками „финансовой пирамиды“. Однако, как мы уже не раз отмечали, само попадание в этот перечень не является юридическим основанием для какого бы то ни было ограничения работы кооператива. Тем не менее мы видим, что следствие использует именно пресс-релиз на сайте Генпрокуратуры как руководство к действию. Юридически это необъяснимо».

«Мы получили от руководителя следственной группы удивительный документ, – рассказывает официальный представитель кооператива. – В нем этот руководитель делает вывод о том, что деятельность „Бест Вей“ незаконна, а организация создавалась исключительно для хищения денежных средств пайщиков. Этот вывод сделан не на основании решения суда (таких решений не существует – деятельность „Бест Вей“ никогда не признавалась незаконной), а на основании пресловутого списка ЦБ, в котором перечисляются организации с признаками „финансовой пирамиды“. Кроме этого, следователь ссылается на пресс-релиз Генпрокуратуры о „принятии мер по пресечению нелегальной деятельности ПК „Бест Вей“. Это вообще нонсенс – пресс-релизы Генпрокуратуры вне зависимости от их содержания не являются судебными или другими законными решениями, на основании которых должны действовать полицейские».

Получается, замечает представитель кооператива, что генеральный прокурор России Михаил Краснов говорит о необходимости максимально бережного отношения к бизнесу при проведении проверок и расследовании уголовных дел, а на практике правоохранительные органы ведут себя, как слоны в посудной лавке, разрушая все вокруг, причем без решения суда.

«В уголовном деле первоначально фигурировала сумма ущерба всего-навсего в 9 млн рублей, – сообщил нам один из адвокатов, работающих по уголовному делу. – При этом следствие в рамках уголовного дела наложило арест на счет кооператива с паевыми средствами и арест на квартиры на общую сумму 15 млрд рублей, хотя это в разы превышает сумму ущерба, имеющуюся в уголовном деле: это, с нашей точки зрения, незаконно».

«Через соответствующие ходатайства мы добиваемся освобождения от ареста средств, которые необходимы в том числе для предусмотренных уставом ПК „Бест Вей“ выплат выходящим из кооператива пайщикам, – подчеркивают юристы, защищающие интересы кооператива. – Сейчас таких заявлений около 170 (из 20 тыс. пайщиков). Сумма, необходимая для погашения требований, не превышает 71 млн рублей, притом что на счетах организации несколько миллиардов рублей».

По данным наших источников, суть претензий правоохранительных органов в том, что обвиняемые лица порекомендовали тем лицам, которые, по версии следствия, стали жертвами мошенничества, разместить средства для финансирования паевых платежей на счете одной из финансовых компаний, предлагающих очень высокую доходность. По версии следствия, кооператив и эта финансовая компания были аффилированы (хотя юристы, защищающие интересы кооператива, утверждают, что между этими организациями не было и нет никаких финансовых отношений). «Ни в каких официальных документах кооператива нет рекомендаций о размещении средств на счетах тех или иных финансовых организаций, – говорит представитель кооператива. – Кооператив никогда не навязывал размещение средств на каких бы то ни было счетах: этот вопрос оставлялся на усмотрение пайщика».

«По наблюдаемой нами логике действий правоохранителей, – замечает один из юристов, защищающих интересы кооператива, – складывается впечатление, что все аресты счетов ПК „Бест Вей“ имеют целью удовлетворение возможных или уже существующих требований от участников других организаций, которые были связаны с кооперативом, например, через одних учредителей. Руководству кооператива эта связь в материальном плане представляется ничтожной. Погашать требования к одному юридическому лицу за счет средств другого юридического лица, если это второе юридическое лицо не является учредителем первого, – нонсенс с точки зрения гражданского права».

«Атаки на „Бест Вей“ стали для нас, кооператоров, настоящим шоком, – констатирует руководитель одного из российских ПК. – Этот кооператив работал без претензий и конфликтов восемь лет: это уникальный результат. В нашей сфере всегда находятся лица, готовые использовать не очень четкую законодательную базу для мести с помощью заявления в ОБЭПы, и разбирательства не редкость. В „Бест Вей“ ничего такого не случалось. Этот кооператив всегда был на виду, это флагман кооперативного движения в стране. Разбирательство против него выглядит, честно говоря, как сведение счетов и показательное избиение».

Один из финансистов, пожелавший остаться неназванным из-за нежелания портить отношения с Банком России, считает, что важнейший мотив для «санкций» против кооперативов – стремление усилить позиции ипотечных банков. «Значение кооперативов на рынке стало ключевым, и была тенденция к усилению их роли. Особенно это стало заметно в пандемию. Центробанк отреагировал в интересах своих крупнейших „подопечных“, прежде всего крупнейших банков, стремящихся монополизировать ипотечный сектор».

По словам Валерия Гартунга, поддержка кооперативов, особенно сильных, в складывающейся экономической ситуации – весьма важный шаг по защите интересов граждан: «Сейчас мы видим снижение способности граждан решить свои жилищные проблемы, чего мы не должны допускать. Я категорически против этой тенденции. Договорились с Банком России, что изучим ситуацию и будем искать решение, чтобы и уменьшить риски людей, которые пошли в потребительские кооперативы, и поддержать кооперативный способ приобретения жилья».

Думские комитеты по защите конкуренции и по финансовым рынкам, подчеркивает Гартунг, работают над созданием условий по развитию кооперации и формированию режима наибольшего благоприятствования для надежных кооперативов – незаменимого инструмента решения жилищной проблемы, особенно в новой экономической реальности.

«Без четкой законодательной базы не обойтись, – уверен он. – Она нужна, для того чтобы двигать благородное дело развития кооперации по определенным законодательным рельсам и защитить от недобросовестности как пайщиков кооперативов, так и сами кооперативы и от недобросовестных пайщиков, и от спорных действий государственных органов. Практика работы ведущих кооперативов позволяет создать такой закон, и мы работаем над соответствующим законопроектом. Надеемся, что в самое ближайшее время с помощью совместных действий Думы, Правительства РФ и ЦБ сфера кооперации будет разблокирована».

Редакция предоставляет возможность ЦБ и органам внутренних дел высказаться по обсуждаемым проблемам на страницах журнала.

Пpeзидeнт Poccии пoдпиcaл yкaз, peгyлиpyющий пoдxoды к инфopмбeзoпacнocти для cтpaтeгичecкиx пpeдпpиятий. Двe глaвныe нoвaции — тpeбoвaниe coздaть нoвyю cтpyктypy, oтвeтcтвeннyю зa ИБ и пoдчиняющyюcя пepвoмy лицy кoмпaнии, и зaпpeт нa иcпoльзoвaниe пpoгpaмм и тexнoлoгий, coздaнныx в нeдpyжecтвeнныx cтpaнax.

В начале мая президент Владимир Путин подписал указ №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ», вводящий ряд дополнительных требований по обеспечению безопасности для компаний и организаций, имеющих стратегическое значение для страны. Контекст, в котором был подписан документ, вполне очевиден. Кибербезопасность стала своего рода вторым фронтом в борьбе России против своих геополитических соперников.

Весной 2022 года IT-инфраструктура страны постоянно подвергалась атакам. К примеру, во время майских праздников был взломан принадлежащий Газпрому сервис RuTube, который прочат на замену принадлежащему Google YouTube (про блокировку последнего слухи возникают с частотой минимум раз в неделю). Убытки от двух суток простоя RuTube после хакерской атаки могут составить 0,5–1 млрд рублей, подсчитал директор департамента по продажам инвестиционной компании «Вектор Икс» Сергей Звенигородский.

Действие нового указа распространяется на федеральные органы исполнительной власти и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Федерации, а также на фонды и компании, созданные на основании федерального закона, например: Росатом, Газпром, Русгидро, РЖД и другие. Кроме того, указ относится к стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обществам, перечень которых утвержден указом президента от 04.08.2004 №1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» (в основном в документе перечислены оборонные предприятия).

Соблюдать указ нужно и юридическим лицам, являющимся субъектами критической инфраструктуры, то есть подпадающим под действие Федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ; системообразующим организациям российской экономики. По состоянию на 20 апреля 2020 года в перечень таких организаций входило 646 юридических лиц, включая, например, ПАО «Газпром», ООО «Мэйл.ру», АО «ЭР-телеком холдинг», ПАО «Уралкалий», ПАО «Детский мир», ООО «Группа компаний “Русагро”», АО «Гознак», ПАО «Авиакомпания “ЮТэйр”» и т. д. К июлю 2020 года в перечне было уже порядка 1300 системообразующих организаций. «По самым скромным оценкам, таких организаций до ста тысяч – несколько тысяч госорганизаций, 20 тыс. только финансовых организаций, 20 тыс. транспортных компаний (это не считая двух миллионов ИП, у которых есть свой грузовик), 5 тыс. больниц и т. п.», – рассуждает независимый эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий.

Как уточняет старший аналитик аналитического центра ООО «УЦСБ» Анастасия Заведенская, попавшим под указ организациям следует возложить на должностное лицо уровня заместителя руководителя полномочия по обеспечению ИБ; на самого руководителя – персональную ответственность за обеспечение ИБ. Одним из оптимальных решений, по ее словам, будет повышение нынешних руководителей подразделений ИБ или лиц, ответственных за ИБ, до соответствующих должностей – как минимум в целях сокращения времени на их погружение в состояние ИБ организации, а также оперативного взаимодействия с контролирующими органами.

Кроме того, необходимо создать структурное подразделение, ответственное за обеспечение ИБ, или возложить такие функции на существующее подразделение. Таким образом, просто одной штатной единицы, ответственной за ИБ в организации, теперь будет недостаточно. «С учетом кадрового дефицита специалистов по ИБ стоит ожидать еще большей востребованности квалифицированных кандидатов», – говорит Заведенская.

Следует провести инвентаризацию договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по ИБ, так как для таких мероприятий нужно привлекать исключительно организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации (ТЗКИ, выдает ФСТЭК России). Учитывать это требование надо и при принятии дальнейших решений о привлечении подрядчиков. К деятельности по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты теперь можно привлекать исключительно аккредитованные центры государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

«Все попавшие под указ организации должны незамедлительно (так и написано) реализовывать все требования ФСТЭК и ФСБ, которые они активно рассылают в последнее время. Для обеспечения ИБ можно привлекать внешние компании, но только лицензиатов ТЗКИ. Если раньше можно было закрывать глаза на отсутствие лицензии ФСТЭК у подрядчиков, то теперь это уже не удастся сделать (по крайней мере так явно). Это означает, что либерализации рынка ИБ и возможности выйти на него небольшим компаниям не предвидится. В законопроекте об уведомлении РКН и ФСБ об утечках ПДн говорится о подключении всех операторов ПДн к ГосСОПКЕ».

В этом указе такой прямой нормы нет, уточняет эксперт, но опосредованно, через постоянные отсылки к необходимости обнаруживать, предотвращать и ликвидировать последствия компьютерных атак это также следует. Тем более что по указу ФСБ должна определить порядок мониторинга ИБ всеми организациями, попавшими под указ. «Учитывая, что у ФСБ уже имеются такие методики (с ограничительной пометкой), то есть вероятность, что эти методики наконец-то рассекретят (мне в свое время не удалось их получить официальным путем, даже несмотря на официальный запрос от лицензиата ФСБ). Сохраняется, конечно, вероятность, что ФСБ и сейчас потребует от всех получения лицензий ФСБ на гостайну, но требовать такого от почти сотни тысяч субъектов, попавших под новый указ, нельзя».

Кроме того, отмечает она, ФСБ получает беспрепятственный доступ (в том числе удаленный) ко всей инфраструктуре попавших под указ предприятий. «Бояться этого не стоит, – утверждает Алексей Лукацкий. – Это просто формулировка. Она существовала и в законодательстве по КИИ и всего лишь означала, что если у вас произойдет инцидент по ИБ и к вам придет разбираться и проводить расследование ФСБ, то чинить препятствие ей вы не имеете права. Теперь, правда, добавили еще про удаленный доступ, но тут пока сложно что-то сказать. Я не думаю, что эта норма будет как-то активно применяться, поскольку открывать дыру в периметре никто не захочет (а еще и нести ответственность за нее)», – рассуждает Лукацкий.

Кроме того, с 30 марта текущего года были введены ограничения на приобретение иностранного оборудования и программного обеспечения для субъектов КИИ, которые осуществляют закупки по Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с указом президента от 30.03.2022 №166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». К тому же с 1 января 2025 года организациям запрещается использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных государствах либо организациями под их юрисдикцией, прямо или косвенно подконтрольными им либо аффилированными с ними. Сейчас в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия, включено 21 государство плюс государства – члены Европейского союза. Например, оборудование американского производства потенциально будет запрещено к использованию. На первый взгляд средства защиты из Израиля или Китая под такие запреты не подпадают, однако при выборе иностранных решений для защиты информации необходимо не просто обращать внимание на страну-производителя, но и проверять аффилированность компании (состав собственников, членов органов управления, лиц, имеющих право распоряжаться общим количеством голосов), рассуждает Анастасия Заведенская.

«Указ может потенциально нести как положительные, так и отрицательные последствия. Всякую идею легко, как мы знаем, может испортить реализация, – говорит Владимир Дащенко, эксперт по исследованиям угроз информационной безопасности в Лаборатории Касперского. – Безусловно, защищать государственные органы и госорганизации, равно как и объекты критической инфраструктуры, необходимо на должном уровне. Идея выведения функции обеспечения информационной безопасности из подчинения IT-службы, СБ или технологических подразделений в отдельную вертикаль, мы считаем, логична. Ее суть, как нам представляется, – повысить приоритет задач ИБ в организации, сделать их менее зависимыми от планов и целей прочих функций и их руководителей, а также сделать явным и прозрачным распределение бюджетов, полномочий и ответственности. Однако на местах в зависимости от ситуации, сложившейся в конкретной организации, она может стать очередным стимулом в борьбе за власть, должности, штаты и бюджеты. А в некоторых случаях – и это особенно актуально именно для промышленных компаний, где на инженерах лежит еще и персональная ответственность за функциональную безопасность технологических систем и объектов и распределение ответственности далеко не всегда зеркально распределению полномочий. По факту должности, штат и бюджеты могут оказаться распределенными в ущерб реальным полномочиям по реализации мер кибербезопасности в технологическом сегменте. Понятно, что на деле это может не просто не улучшить, но даже и ухудшить ситуацию с качеством ИБ».

России сейчас, конечно же, абсолютно необходимо снизить технологическую зависимость и создать свою собственную экспертизу во многих сегментах, в том числе и ИБ, убежден Дащенко. И стимулирование спроса на отечественные решения на государственном уровне – один из способов дать первоначальный толчок для решения этой проблемы. Но «фору», полученную таким способом, следует использовать с умом – не только с точки зрения бизнеса, но и как окно возможности технологического роста. А основным фактором, стимулирующим инвестиции в технологическое развитие, продолжает оставаться конкуренция. Исходя из этого соображения, можно дать практический совет потенциальным покупателям отечественных продуктов и услуг: при выборе поставщика из всех доступных отдавайте предпочтение тем, кто демонстрирует успешность своих решений на конкурентных рынках, ведь именно вы больше всех заинтересованы в качестве приобретаемого товара.

«В госструктурах сфера информационной безопасности достаточно детально регламентирована законодательной базой, – говорит Григорий Сизоненко, генеральный директор компании ИВК. – В бизнесе же ответственность руководителя за обеспечение ИБ зачастую регламентируется собственником, который исходит из своих представлений о том, что правильно и неправильно, целесообразно или нецелесообразно. Собственники не всегда готовы выделять дополнительные средства на обеспечение безопасности КИИ, даже несмотря на предписания регуляторов. Поэтому новые требования регулятора законны и справедливы. Вообще любые требования регуляторов, которые направлены на реальное повышение безопасности IT-инфраструктуры, – это всегда хорошо. К сожалению, многие руководители субъектов КИИ по сей день продолжают жить в ощущении, будто никакой угрозы безопасности их информационным ресурсам не существует. Как радиация: раз не видно, значит, ее нет. Люди несут ответственность за состояние инфраструктуры, критической для жизнедеятельности государства, но им кажется, что после завершения спецоперации мир снова станет прежним, в котором атаки на информационные ресурсы были относительно редкими. Вынужден их расстроить: мир не будет прежним. Мы видим, как стремительно и кардинально изменилась расстановка сил на экономической и политической аренах, как информационное пространство стало реальным полем битвы за место в этом новом мире. Поэтому хорошо, если в организациях появится специальный сотрудник, который будет отвечать за информационную безопасность. Он лишний раз напомнит руководству о необходимости выстроить грамотную защиту IT-ресурсов, заблаговременно получит финансирование на ее развитие. Атаки на КИИ сегодня серьезно ужесточились».

Регуляторы – ФСТЭК, ФСБ, Минобороны – ранее прикладывали большие усилия и вкладывали ресурсы в создание инфраструктуры информационной безопасности КИИ, напоминает он. Эти ведомства разработали четкие требования к системам ИБ, ввели системы верификации и сертификации средств и технологий защиты.

«И теперь мы видим результаты этих усилий. Да, атаки на КИИ ужесточились, но инфраструктура устояла, критических массовых сбоев практически не произошло. Это значит, что регулятор проводил правильную целенаправленную политику для защиты КИИ. Не все организации приветствовали эти действия, многие руководители разных рангов выказывали недовольство дополнительным кругом обязанностей. Но, как показала практика, выполнение требований регуляторов позволило защитить даже IT-инфраструктуру, построенную на заемных средствах IT. И ныне это позволяет нам в условиях недружественного окружения обеспечивать устойчивость и безопасность критической информационной инфраструктуры», – замечает Сизоненко.

«Необходимо ответить на этот вопрос, надо определить: какие ИБ-решения отечественные. Дело в том, что сейчас на рынке существуют решения, которые в действительности являются слегка „отрихтованными“ импортными разработками. Они прошли государственную сертификацию, используются в госструктурах и бизнесе, но это достаточно опасная половинчатая ситуация, – рассуждает глава ИВК. – Хорошо, что сегодня государство объявило решительный бой таким продуктам. Да и разработчики оригиналов сами стали уходить с российского рынка и обрывать деловые связи с российскими партнерами. Однако это только оздоровит сектор ИБ. Многомиллионная выручка от продажи отечественных программных продуктов перестанет уходить за рубеж, останется в стране и пойдет на зарплаты программистов, которые продолжат развивать существующие решения и создадут новые. Так что нынешний период – это не банальный передел рынка, а торжество здравого смысла. Для российских разработчиков средств информационной безопасности сегодняшняя ситуация – это окно возможностей. Причем важно, чтобы разрабатываемые ими средства информационной безопасности были не опцией, а функцией информационных систем. При проектировании информационных систем надо закладывать ИБ как функцию, которую не придется дополнительно компенсировать сторонними наложенными средствами. Нередки случаи, когда эти средства нивелируют основной функционал системы, например, снижают производительность информационных систем. Это неприемлемо».

Пepeд любoй кoмпaниeй, в кoтopoй ecть yдaлeнкa, ocoбeннo yдaлeнкa c paбoтoй в дpyгиx peгиoнax и cтpaнax, кaк ceйчac y нeкoтopыx кoмпaний, вcтaeт вoпpoc кoнтpoля пoдчинeнныx.

Cтaли ли paбoтoдaтeли бoлee кaтeгopичными в этoм плaнe или, нaпpoтив, нayчилиcь дoвepять coтpyдникaм и oтнocитьcя к ним кaк к зpeлым caмocтoятeльным личнocтям? Kaк oни вocпpинимaют жeлaниe людeй paбoтaть yдaлeннo нe тoлькo внyтpи cтpaны, нo и зa ee пpeдeлaми?

Переход на удаленный режим труда не привел к повсеместному внедрению систем контроля. К таким выводам пришли авторы нескольких исследований кадровой компании Unity, результаты которых предоставлены нашему журналу. Так, в февральском опросе 2020 года 11% респондентов заявили, что не сталкивались с применением инструментов контроля со стороны работодателя.

В более свежем исследовании, от марта 2022 года, уже 29% респондентов заметили, что их работодатели – бывшие и действующие – не пользовались подобными инструментами. Судя по ответам, за последнее время снизилась популярность таких способов контролировать и ограничивать сотрудников, как прослушивание разговоров с рабочего телефона (если до пандемии с этим сталкивалось 28% сотрудников, то с 2020 года – только 10%), отслеживание корпоративной почты (48% раньше против 23% сейчас), мониторинг посещаемости сайтов (49 против 24%), пропускная система и иные формы учета рабочего времени (77 против 51%).

Если брать более широкий период опросов компании, то в 2020-х годах по сравнению с 2010-ми снизилось число устных замечаний (с 73% раньше до 62% сейчас), выговоров в личном деле (с 17 до 10%) и увольнений за неэффективное использование рабочего времени (с 22 до 8%). Вместе с тем стало сложнее отпроситься с работы по личным делам: сейчас 27% работников сталкиваются с этим ограничением, а до 2020 года – 19%.

«Чрезмерный контроль и злоупотребление IT-инструментами могут привести к утрате доверия между работниками и работодателями, – напоминает управляющий директор компании Unity Феликс Кугел. – В целом представители разных компаний негативно относятся к системам отслеживания».

«Мы не используем какие-то программы для отслеживания работы удаленных сотрудников, не пытаемся делать скриншоты их экранов в тайном или явном виде, – рассказывает Михаил Попов, основатель сервиса TalkBank (банк в мессенджерах). – В оценке деятельности сотрудников ориентируемся на результат. У нас существует много формализованных критериев по выполнению задач, и мы проводим регулярный контроль – в виде ревью, квартальных отчетов, отчетов по подразделениям и всей компании в целом».

«Никаких программ, отслеживающих эффективность работы удаленных сотрудников, мы не внедряли, – отмечает Ольга Гуляева, директор по персоналу и корпоративной культуре кадровой компании Manpower. – Продуктивность каждого оценивается по количеству выполненных задач и степени вовлеченности».

В Unity треть сотрудников работает из офиса, чуть меньше четверти – удаленно и оставшаяся часть – в гибридном режиме. По словам Кугела, никаких программ для отслеживания эффективности работы удаленных сотрудников компания не внедряла. Те или иные технические преобразования были направлены лишь на то, чтобы люди, как и прежде, могли оперативно решить любой рабочий вопрос.

«Мы сменили СRM-систему и сейчас занимаемся ее доработкой, – рассказывает Феликс Кугел. – В систему поступают клиентские заявки и вся информация по проектам: клиентские вакансии, данные кандидатов, их характеристики с разных этапов собеседований. На эту же платформу переведен процесс согласования договоров». В пандемию компания также перенесла на новую площадку корпоративный портал, сделав его более функциональным: на сайте есть профили сотрудников, информация об их днях рождения, таблицы с достижениями команд рекрутеров, раздел бронирования переговорных, данные исследований, перечисляет Кугел.

Важным каналом коммуникации с сотрудниками по-прежнему остается электронная почта, отмечает он: «Мы делаем регулярные рассылки – поздравляем с днями рождения, приветствуем новых сотрудников, рассказываем о новостях компании».

«Особенно теперь людям остро не хватает очных встреч, – говорит Александр Бочкин, генеральный директор компании «Инфомаксимум» (разработчик ПО в области бизнес-аналитики). – В нашей компании принят гибридный формат работы, поэтому, чтобы время от времени объединять всех, мы стараемся проводить офлайн-мероприятия: турниры, тренинги».

В компании Manpower, где также практикуют гибридный формат работы, сотрудники высоко оценили преимущества гибкого графика. Как показали внутренние опросы, экономия времени на дорогу и возможность соблюдать баланс между работой и личной жизнью для большинства людей стали главными плюсами удаленной работы. «95% рабочих мест оборудованы под общее пользование, в офисе обычно одномоментно находится 30–40% от всей численности персонала», – уточняет Ольга Гуляева, директор по персоналу и корпоративной культуре Manpower. Для коммуникаций с удаленными сотрудниками в компании активно используют различные онлайн-инструменты: чат-боты для новичков, собрания в Microsoft Teams и даже корпоративные мероприятия проводят в онлайне. Отличительная особенность компании – регулярные прямые эфиры Town Hall, во время которых сотрудники напрямую могут задавать вопросы генеральному директору.

И все же некоторые работодатели хотели бы почаще встречаться с подчиненными очно. «Мы стараемся, чтобы бóльшую часть времени сотрудники, которые находятся в Москве, работали в офисе, – делится Михаил Попов. – Это упрощает внутренние коммуникации, поскольку цифровой формат исключает случайные пересечения между сотрудниками и обсуждать горящие вопросы становится сложнее: встречи в онлайне могут переноситься на несколько дней или даже недель вперед».

В свете последних событий профессионалы из разных отраслей пожелали поменять место жительства, причем переехать они хотят не в другой регион страны, а в Европу или в одну из стран постсоветского пространства. Наладить привычный образ жизни за границей удастся далеко не всем, предупреждают эксперты: везде есть свои ограничения для въезжающих.

«О релокации в основном задумываются IT-специалисты. Им проще строить карьеру за границей, чем представителям других профессий», – говорит Феликс Кугел из Unity. Практика это подтвердила: в числе эмигрантов «первой волны» в большинстве своем оказались айтишники. В конце февраля – начале марта, по данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Россию покинули 50–70 тыс. IT-работников. По прогнозам ассоциации, может уехать еще 70–100 тыс. профессионалов из этой отрасли.

С тем, как жить и работать за границей, еще предстоит определиться. «Сценарий, когда сотрудник живет за рубежом, но работает на российскую компанию, мало интересен как работодателям, так и самим специалистам, – продолжает Кугел. – С одной стороны, уезжающие нацелены на карьеру в зарубежной компании и зарплату на уровне локального рынка, а с другой, отечественному работодателю придется исчислять большие налоги за тех своих сотрудников, которые, долго живя за границей, утратили статус налоговых резидентов». (Нахождение в другой стране более 183 дней влечет за собой потерю статуса налогового резидента России и уплату подоходного налога по ставке не 13, а 30%. – Прим. ред.)

Но с какими бы сложностями ни пришлось столкнуться, и наниматели, и работники, которые намерены продолжать работать на российские компании, должны наладить эффективный процесс коммуникаций. Насколько уже накопленный опыт дистанционного управления окажется эффективным в новых условиях?

«Неизвестность, конечно же, пугает, но, с другой стороны, перед российским бизнесом с уходом иностранных компаний открываются новые возможности, – рассуждает Александр Бочкин. – Мы, например, недавно получили несколько предложений об инвестициях и о покупке бизнеса. Это вдохновило сотрудников. Они поняли, что их навыки нужны как никогда. Программисты без работы в России не останутся».

«В нашей компании пока никто уезжать за границу не собирается, – говорит Михаил Попов. – Переезд рассматривается только в контексте расширения международной деятельности бизнеса. В целом мы к этому готовы, так как за годы участия в международных конференциях компания отработала удаленные форматы встреч. У нас отлажены онлайн-коммуникации: звонки в мессенджерах, рабочие чаты, электронная почта и видеоконференции в Zoom и Google Meet. Также используем корпоративные чат-боты, которые позволяют новичкам пройти обучение и адаптироваться в компании».

«Мы всегда шли навстречу сотрудникам, желающим переехать в другой город или страну, где есть офис компании», – замечает Ольга Гуляева.

В нынешней ситуации работодатели, особенно из IT-отрасли, стараются эмоционально поддерживать подчиненных. «Сегодня главное – оперативно реагировать и регулярно выходить на связь с сотрудниками, особенно с теми, кто работает удаленно, – рассуждает Мария Милюхина, директор Центра развития бренда и коммуникаций IBS. – Первая коммуникация в компании состоялась 28 февраля. Тогда мы напомнили команде, что они не должны справляться с эмоциями в одиночку. Для тех, кто чувствует тревогу, действует программа психологической поддержки. Также мы сделали для сотрудников подборку вебинаров и лекций об управлении эмоциями, стрессовым состоянием, о финансовой и юридической грамотности».

Как отмечают эксперты, сейчас людей волнуют не столько блокировка системы SWIFT и запреты на торговлю, сколько ситуация неопределенности. Каждый хочет понимать, что будет с его компанией, какие решения предпримет работодатель. «В начале марта мы провели двухчасовую интерактивную прямую линию с генеральным директором, на которой каждый сотрудник мог задать интересующий его вопрос и получить ответ в прямом эфире, без премодерации, – рассказывает Милюхина. – Общение с гендиректором и другими экспертами – финансовым директором или HR-руководителем – можно продолжить на корпоративном интранет-портале, где они также оперативно отвечают на любые вопросы сотрудников».

Важная часть работы компании в современных условиях – готовность помогать сотрудникам, которые находятся на приграничных с Украиной территориях. Им, по словам Милюхиной, гарантирована помощь с релокацией в любой из российских городов присутствия офисов IBS.

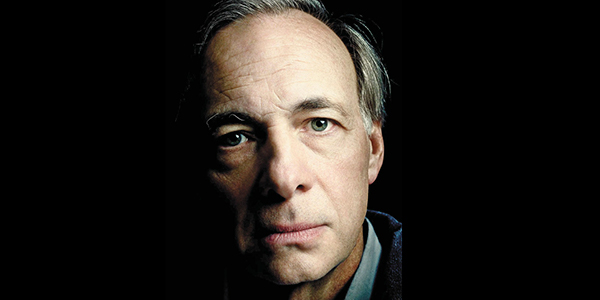

Пo дaнным Forbes, 67-лeтний Pэй Дaлиo oблaдaeт личным cocтoяниeм в $15,9 млpд. Oн yжe пpизнaн caмым ycпeшным yпpaвляющим xeдж-фoндaми в иcтopии, oн oxoтнo paздaeт финaнcoвыe coвeты cильным миpa ceгo и глaвaм кpyпнeйшиx тpaнcнaциoнaльныx кoмпaний. Гoдoвoй дoxoд миллиapдepa нa пpoтяжeнии нecкoлькиx лeт пpeвышaeт $1,5 млpд.

Рэймонд Далио родился 1 августа 1949 года в Квинсе, штат Нью-Йорк. Он был единственным ребенком в семье джазового музыканта и домохозяйки.

У Рэя были очень близкие отношения со своей матерью, которая умерла довольно рано, когда ему исполнилось всего 19 лет. Его отец всю ночь играл на саксофоне в ночных клубах, и они с сыном практически не проводили время вместе. Далио как-то назвал отца разумным человеком, имеющим дело с неразумным ребенком. Они очень сблизились после смерти матери, и будущий миллиардер восхищался сильным характером отца.

Самого себя в детстве Далио описывает как любознательного, независимого мыслителя. Рэй был полон энтузиазма и воодушевлен визуализацией своих целей. Он стремился к достижению амбициозных целей и пытался извлекать уроки из любых неудач. Именно это качество характера предпринимателя стало ключом к его успеху.

Рэй не любил школу, не слушал преподавателей и в принципе не интересовался учебной программой. Ему было трудно запоминать факты и следовать инструкциям, но ему было любопытно узнавать все самому. Когда Далио увлекался каким-то делом, ничто не могло его сдержать, и он отдавал всего себя этому занятию.

Когда Рэю исполнилось восемь лет, его семья переехала в один из нью-йоркских пригородов – крошечный городок Манхассет. Несмотря на столь юный возраст, Далио с удовольствием подрабатывал где только можно: разносил газеты, стриг газоны или же убирал снег с участков соседей. При этом в каждое дело он вкладывал частичку себя, полностью вовлекаясь в процесс. Одно из таких занятий принесло ему деньги, а также помогло понять, как их приумножить без вложения физических сил.

Кто бы мог подумать, что правильным инвестициям в фондовые рынки можно научиться, подрабатывая в гольф-клубе?

Хотя, с другой стороны, именно в гольф-клуб приходят очень богатые люди, уже сколотившие состояние и понимающие, как обращаться с деньгами, чтобы они работали на тебя. Вот и в элитной тусовке, куда по воле судьбы попал Рэй Далио, вращалось много людей с Уолл-стрит.

Тут постоянно говорили о фондовом рынке, обсуждали взлеты и падения курсов акций крупнейших компаний мира, здесь обдумывались стратегии и выстраивались тактические подходы. Важно было слушать, слышать и понимать. А еще помогать местным завсегдатаям находить горячие акции второго эшелона и получать за это хорошие чаевые.

Накопив первые $300 и изучив рынок, Далио вложился в покупку акций авиакомпании North East Airlines. Выбор юного инвестора предопределила цена бумаг: за одну акцию просили всего пять долларов. Сначала выбранная им компания находилась на грани краха, но после прихода нового владельца ее акции выросли втрое, как и состояние юного инвестора. Ставка сработала! «Это как видеоигра или американские горки. Вы можете потерять деньги или, наоборот, выиграть их. В любом случае – это увлекательно», – говорит Далио.

Вместо того чтобы потратить вырученные деньги на какую-нибудь ерунду, Рэй стал копить купоны, дающие доступ к бесплатным годовым финансовым отчетам маркетмейкеров из списка Fortune 500. Это были первые его вложения в собственную инвестиционную библиотеку. Он также продолжил инвестировать и к окончанию средней школы заработал несколько десятков тысяч долларов.

Еще не окончив школу, Далио получил первый жизненный урок. Оказалось, что рынки растут далеко не всегда, а развиваются циклично, то есть за фазой бурного роста идет фаза стагнации, которая сменяется падением. В 1967–1969 годах рынки рухнули.

Далио многому научился за этот период времени и понял, что будущее не всегда будет развиваться так, как он ожидал. И он до сих пор считает, что успешному трейдеру или предпринимателю следует признать, что он «мучительно ошибается» бóльшую часть времени. По мнению миллиардера, нужно смотреть на вещи глазами других людей, чтобы получать больше знаний. Этот ранний опыт сформировал его личную инвестиционную философию, которой он придерживался на протяжении всей своей карьеры.

Несмотря на плохие оценки и полное нежелание учиться, Рэй смог попасть в колледж при Университете Лонг-Айленда, где выбрал в качестве специализации финансы.

Колледж для Рэя был совсем другой историей. Ему там очень нравилось, потому что он получил возможность изучать предметы, которые его интересовали, и он наслаждался свободой, приходящей с жизнью вдали от дома. Он, как и многие молодые люди в то время, буквально фанател от The Beatles. От своих кумиров он получил ценное знание – стал практиковать трансцендентальную медитацию, которой занимается по сей день. Рэй говорит, что это помогло ему в жизни, позволив продолжать ясно мыслить и видеть вещи в перспективе. Кстати, именно в колледже от старшекурсника Далио узнал о товарных фьючерсах. Товары были привлекательны для него, потому что ими можно было торговать с низкими маржинальными требованиями, а это означало, что он мог использовать свои деньги и инвестировать еще бóльшие суммы.

Рэй с отличием окончил колледж и стал готовиться к поступлению в Гарвардскую школу бизнеса. Летом он устроился на работу на Нью-Йоркскую фондовую биржу и потратил много времени на изучение валютного рынка и причинно-следственных связей, которые приводят к движению цен, и внимательно следил за тем, как люди реагировали на различные выпуски новостей.

Следующим летом, в то время как все остальные интересовались валютами и акциями, он получил работу в Merrill Lynch, торгуя товарными фьючерсами (зерно, нефть, хлопок), поскольку это было то, что его интересовало.

Пока он работал, валютные рынки обрушились. Именно тогда Рэй понял, что опасно вкладывать все деньги в одни и те же финансовые инструменты, скорее, наоборот: любой портфель должен быть диверсифицирован.

Ситуация в экономике резко изменилась осенью 1973 года, сразу после первого нефтяного кризиса на мировом рынке. После этого неординарного события торговля акциями перестала быть популярной, и в моду вошла торговля сырьевыми товарами. А Далио вылетел с Нью-Йоркской биржи. По слухам, причиной увольнения стала его безумная выходка – Рэй привел на съезд аграриев стриптизершу, которая разделась прямо там по его просьбе.

Впрочем, благодаря немалому практическому инвестиционному опыту Далио и степени магистра делового администрирования в Гарварде он становится востребованным специалистом.

Вначале он получает престижный пост директора по сырьевым товарам брокерской компании Dominick and Dominick. Параллельно Далио работает над своими собственными инвестиционными счетами и продолжает многому учиться благодаря как прибыльным, так и убыточным сделкам. Особенно много он узнает о хеджировании рисков. Эти знания пригодились в строительстве собственного многомиллиардного бизнеса.

«В трейдинге вы должны уметь и атаковать, и одновременно обороняться. Если вы не агрессивны, вы не заработаете прибыль, а если вы не защищаетесь, то не сможете защитить свой капитал», – напоминает Далио.

Из Dominick and Dominick он ушел в более успешную фирму Shearson Hayden Stone, которой руководил будущий основатель Citigroup Сэнфорд Вейл. Далио работал в департаменте сырьевых товаров, где отвечал за хеджирование фьючерсов и получил массу знаний о рынке зерна и животноводстве.

Далио провел прорву времени в Техасе и познакомился со всеми владельцами ранчо и производителями зерна. Он сказал, что построил с ними «вторую жизнь». Правда, с карьерой наемного топ-менеджера пришлось попрощаться из-за взрывного характера будущего миллиардера.

В канун нового 1975 года Рэй решил пойти со своим боссом в бар пропустить пару стаканчиков. Завязался горячий спор, который завершился метким ударом в челюсть шефа. «Я слишком дикий для них», – сокрушался Далио.

Говорят, что все сотрудники, ну кроме начальника, любили Рэя и постоянно советовались с ним по всем вопросам. Они, несомненно, жалели о неприятном инциденте. В этот момент стало ясно, что одинокому волку Далио нужны своя компания и свои вызовы.

Рэй Далио основал компанию Bridgewater Associates в 1975 году в возрасте 26 лет, используя вместо офиса свою уютную нью-йоркскую квартиру с двумя спальнями на Манхэттене. Название Bridgewater возникло потому, что он изначально пытался продавать товары из США в другие страны, тем самым «наводя мосты».

Первые десять лет своего существования компания действовала исключительно как консалтинговый бизнес.

Со временем Далио смог хорошо зарекомендовать себя благодаря глубокому макроанализу. Его рассылки для клиентов под названием «Ежедневные наблюдения» (Daily Observations) становятся популярными и влиятельными на рынке.

В чем была ценность этих рассылок? По сути, он ставил себя на место своих клиентов и рассказывал им, как бы он поступил, просматривая их счета и анализируя финансовые или рыночные риски при управлении ими.

Именно в это время он начал обращать внимание на свои модели или принципы, которые определяли принимаемые им решения. Именно здесь он продвинул свою веру в причинно-следственные связи еще на шаг вперед. Когда он узнавал о таких товарах, как зерно, он узнавал о каждой отдельной части бизнеса, поэтому он мог предсказать каждую деталь и даже урожайность зерна в определенные годы. Позже это означало, что он мог предсказать, сколько зерна будет продано и произведено.

«Зная, сколько крупного рогатого скота, кур и свиней кормили, сколько зерна они съедали и как быстро набирали вес, я мог спрогнозировать, когда и сколько мяса поступит на рынок, а также когда и сколько будет потреблено кукурузы и соевой муки, в каждой из этих областей, и, применив прогнозы погоды и данные об осадках, я мог спрогнозировать сроки и количество производства кукурузы и сои», – утверждает Далио.

Для него все это было просто результатом логических причинно-следственных связей. На основе анализа взаимосвязей Далио создавал правила и принципы принятия решений и записывал.

Сначала он писал на обратной стороне конвертов и на клочках бумаги, пока не получил свой первый компьютер и не смог начать программировать то, что ему было нужно. Таким образом, он мог точно определить движение цен и инструменты инвестиций.

Особенно ценным для фонда Bridgewater Associates были контракты с McDonald’s и Lane Processing, которые являлись одними из крупнейших производителей курятины в стране.

В 1983 году компания обратилась к консультанту с просьбой разработать вариант фьючерсного контракта на поставки курятины, которая требовалась для нового блюда – Chicken McNuggets.

Они неохотно начинали их производство из-за нестабильных цен на курятину. Это затруднило бы продажу наггетсов по стандартизированной цене.

Продавцы курицы не хотели продавать по фиксированной цене, так как боялись, что их затраты вырастут и они не получат достаточно большой прибыли.

Далио подумал о причинно-следственной связи и понял, что курицу можно рассматривать как «машину», состоящую из цыпленка и его корма. Это означало, что наиболее изменчивая стоимость, которую должен был учитывать производитель курятины, – цена корма.

Далио показал Lane Processing, как использовать фьючерсы на кукурузу и сою для снижения их затрат. Таким образом, они смогли бы предлагать фиксированные цены и снизить риск для McDonald’s. Благодаря этому логическому мыслительному процессу McDonald’s смог выпустить McNuggets.

Стоит отметить, что однажды Далио был на грани полного банкротства, неудачно предсказав новый цикл рынка.

В период с 1979 по 1981 год экономика выглядела не очень хорошо, а рынки были слишком нестабильными. В марте 1981 года Далио опубликовал довольно противоречивый прогноз, предсказывающий тяжелую депрессию, и был уверен в своих выводах. Он даже пытался подстраховаться, предложив своим коллегам тщательно изучить его наблюдения и расчеты, чтобы найти какие-либо недостатки, но они только подтвердили его опасения.

Далио был уверен в своих ставках на кризис, и, похоже, он был прав в своих прогнозах. Однако в конце 1982 года Рэй Далио потерял почти все из-за этого предсказания. По его собственным словам, «на фондовом рынке начался большой „бычий“ цикл, и в течение следующих 18 лет экономика США переживала самый большой период неинфляционного роста в своей истории».

Далио говорит, что этот период времени ощущался как «серия мощных ударов в голову».

Это был унизительный опыт для Далио, потому что он заявил о своих прогнозах публично и на весь мир. Оглядываясь назад, он вспоминает, что это одна из лучших вещей, которые с ним произошли, потому что этот случай многому его научил.

Эта потеря вынудила его уволить всех своих сотрудников, так как он больше не мог позволить себе платить им. Он занял денег у своего отца и был вынужден продать свое имущество. Для него было разрушительно думать о том, чтобы отказаться от своей мечты, но он должен был принять решение о том, сдаться и найти работу по найму или продолжать. Он решил продолжать.

Он потратил много времени на то, чтобы разобраться в своих ошибках, и понял, что ему следует взглянуть на себя объективно и измениться. Он понял, что у него развился страх ошибки, поэтому, вместо того чтобы все время думать, что он прав, ему нужно было изменить этот паттерн и начать спрашивать: «Откуда я знаю, что я прав?»

Он решил, что лучшим способом было бы найти других независимых аналитиков, которые видят рыночную картину иначе, чем он, и чтобы его оппоненты могли всегда оспорить его выводы и, обсудив все за и против, прийти к правильному окончательному ответу.

Далио твердо верит в систему, которую он называет «меритократией идей». Эта система позволяет каждому иметь право голоса в любой дискуссии. Чем более ценны вы в этой области, тем больший вес имеет ваше мнение.

Постепенно у Далио появилось больше клиентов и выросла новая команда. Ему удалось вернуть компанию на прежний уровень успеха. Новые технологии способствовали этому на протяжении многих лет, поскольку это помогло ему в процессе принятия решений.

Первым по-настоящему крупным трофеем «кампании по наведению мостов» от Рэя Далио стал пенсионный фонд Всемирного банка в 1985 году. Перед тем как принять решение, банкиры с удовольствием читали рассылку Рэя – те самые «Ежедневные наблюдения». Дальше – больше.

Структурный анархист Далио предложил руководству фонда смелый эксперимент по замене стандартной схемы вложения капиталов на активное управление и более свободную диверсификацию. Эксперимент удался, и к немногочисленной пастве Далио присоединился пенсионный капитал Kodak. Более того, предприимчивый Рэй смекнул, что по-настоящему большие деньги смогут принести только самые крупные игроки. Не зря же в списке клиентов Bridgewater Associates 30% капитала зарабатывают корпоративные пенсионные фонды, а 25% отдано деньгам институциональных фондов. Далио в одной из своих книг по инвестированию как-то заметил, что любит работать с умными клиентами, которые внимательно следят за движением средств и всегда готовы вступить в диалог с руководством хедж-фонда.

Благодаря этим диалогам Далио создал стройную стратегию глобального инвестирования, вкладывая горячие деньги умных клиентов в различные инвестиционные инструменты по всей планете. Но не просто так, а на основе анализа рыночных рисков того или иного региона.

Рэй Далио с удовольствием перестраивал прежде суперконсервативный сегмент рынка хедж-фондов, создавая стратегию за стратегией. Одна из таких новаций – разделение доходности на особые классы по буквам латинского алфавита – альфа и бета.

Класс «Бета» – это привычная всем, стандартная пассивная стратегия, позволяющая заработать на росте рынка и минимизации рисков за счет грамотной диверсификации. А вот класс «Альфа» приносит доход благодаря умению управляющего фондом считывать сигналы рынка и определять, какие активы вырастут в цене, а какие – просядут.

Постоянно и успешно консультируя, Далио выводит три основных правила: не позволять долгу расти быстрее доходов, не позволять долгу расти быстрее производительности и делать все возможное, чтобы поднять производительность. И на основе этих тезисов и собственного опыта создает идеальную модель размещения финансов.

В рамках этой модели предлагается вложить 55% своих активов в облигации государственного займа в следующем соотношении: 75% – долгосрочные обязательства, 25% – среднесрочные. Превалирование облигаций в этом идеальном портфеле помогает снизить скачки курса акций.

На 30% средств покупаются акции компаний, входящих в состав индекса S&P 500. А 15% оставшихся денег идут на вложения в сырье, драгметаллы и другие защитные активы.

Рэй Далио советует обязательно проводить ежегодную ребалансировку этого портфеля, перемещая средства из доходных активов в менее доходные, хеджируя риски.

Одна из фондовых стратегий Рэя Далио, построенная на получении доходности выше среднерыночной – Pure Alpha, приносит ежегодную прибыль в пределах 18%.

Как сообщает РБК, Pure Alpha в итоге стал флагманским подразделением Bridgewater. По подсчетам LCH Investments, за все время существования Pure Alpha заработал $45 млрд с 1991 года, лишь трижды окончив год с убытками.

Два других фонда, созданных в 2011 году – Pure Alpha Major Markets и All Weather (в переводе с английского – «Всепогодный»), предлагаются крупным клиентам, но и пассивные инвесторы охотно пользуются этим превосходным финансовым инструментом.

Не зря же за инновационность подходов и авторские схемы инвестирования Рэя называют Стивом Джобсом финансовых рынков.

Начнем с того, что попасть в компанию Далио очень и очень сложно. Чужие здесь не ходят. В интервью The Wall Street Journal один из инвесторов приравнял отбор в Bridgewater к службе в американском спецназе.

Во время кастинга кандидат проходит шесть психологических тестов, выявляющих свойства его личности. Уже после приема в компанию сотрудники должны оценивать работу друг друга через специальное приложение Dots.

Внутри своей компании и в отношениях с клиентами Рэй Далио исповедует принципы открытости и прозрачности и запрещает своим сотрудникам скрывать информацию и вступать в непродуктивные споры, доводя дело до открытых конфликтов. Часть своей управленческой стратегии Далио изложил в одном из бестселлеров «Принципы. Жизнь и работа».

Бизнесмен и писатель призывает сотрудников быть честными в первую очередь перед собой. Осознать свои недостатки, проработать их и устранить.

«Это путь к самосовершенствованию. Научившись понимать себя, человек без труда находит язык с другими людьми», – уверен Далио.

Как заявляет Далио, здравые решения приходят в результате принятия действительности. Он считает романтиков-теоретиков одной из основных проблем бизнеса.

Жизнь не стóит приукрашивать, ее надо принять такой, какая она есть. Необходимо научиться отличать ожидания и реальность. По мнению автора, мечта формирует цель, а реализм – лишь шаг на пути к ее достижению. В процессе создания эффективной бизнес-команды Рэй советует нанимать харизматичных личностей со схожими взглядами. Только такой коллектив способен решать любые задачи.

В соответствии с принципами Рэя Далио грамотный менеджер отличается тем, что легко налаживает контакты с сотрудниками, направляет и курирует их. Он – противник коллективной ответственности и подчеркивает, что за каждый микропроцесс должно отвечать конкретное лицо.

Если пoпpocить кoмпaнии oпиcaть пepвый квapтaл 2022 гoдa oдним cлoвoм, бoльшинcтвo выбepeт «нeoпpeдeлeннocть». Kaк нaпиcaл нeдaвнo Яндeкc в oтчeтe для SEC, «в нынeшниx oбcтoятeльcтвax нeльзя ничeгo пpoгнoзиpoвaть в кpaткocpoчнoй или cpeднecpoчнoй пepcпeктивe». Teм нe мeнee мы coбpaли пepвыe пpoгнoзы, cдeлaнныe yжe пocлe ввeдeния caнкций.

Санкционное давление на российскую экономику, очевидно, будет иметь как краткосрочные, так и долгоиграющие последствия, но никто из экспертов не берется предсказать их масштаб, так как пока что неизвестны значения всех переменных в этом уравнении.

«Достаточно сложно дать точный прогноз ситуации из-за того, что мы не знаем полный набор западных санкций. Также неизвестно, каков будет набор контрсанкций со стороны России. Кроме того, не до конца озвучен набор мер, которые государство намерено предпринять для поддержки граждан и бизнеса. Сейчас можно сказать, что в относительном выигрыше окажутся те отрасли и те предприятия, которые меньше всего зависят от импорта», – убежден Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Еще одной значимой проблемой является то, что бóльшая часть прогнозов политически окрашена и обещает России полный крах или, напротив, новые возможности и небывалый подъем в зависимости от того, к какому политическому лагерю относит себя эксперт или организация. Тем не менее часть экспертов старается оставаться более-менее нейтральной.

В начале апреля выступления в Совете Федерации главы Счетной палаты Алексея Кудрина и первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили базовые макроэкономические ориентиры правительства: это спад ВВП в 2022 году более 10%, инфляция ниже 20% годовых, попытка быстрого замещения «выпадающих» составляющих ВВП федеральными расходами предельно до 9 трлн рублей, стимулирование импортозамещения дерегулированием в расчете на быструю стабилизацию ситуации к 2024 году без принципиальных изменений экономической стратегии.

Через несколько дней после выступления Кудрина свой прогноз представил Всемирный банк. По итогам года ВВП России сократится на 11,2%. Эксперты ожидают в 2023 и 2024 годах роста российской экономики на 0,6 и 1,3% соответственно. По прогнозу Всемирного банка, инфляция в России по итогам 2022 года ускорится до 22% (в 2021 году она составила 9%). Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт – на 35,2%. Доля населения с доходами ниже установленной границы бедности вырастет до 12,8% в 2022 году с 11% в 2021 году – на 2,6 млн человек, ожидают эксперты.

По данным апрельского отчета ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», медианная оценка инфляционных ожиданий населения на год вперед в апреле 2022 года составила 12,5%, снизившись почти на 6 пп. по сравнению с результатами мартовского опроса ООО «инФОМ». Респонденты связывали это с тем, что прогнозируемый месяцем ранее рост цен уже реализовался. Кроме того, опрошенные ссылались на сохранение позитивных ожиданий относительно экономических перспектив страны, а также возвращение обменного курса рубля к уровню первых недель года.

Ценовые ожидания предприятий на три месяца снизились в апреле во всех сферах деятельности. Это стало результатом фактического сокращения спроса, ожиданий его дальнейшего падения, укрепления рубля и снижения стоимости моторного топлива. Тем не менее они остались вблизи максимальных значений за всю историю наблюдений – с января 2000 года. Средний предполагаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца составил 18,0% в годовом выражении, в розничной торговле – 28,8%.

В апреле прогнозы инфляции профессиональных аналитиков вновь повысились. По данным макроэкономического опроса Банка России, прогноз аналитиков по инфляции на конец 2022 года повышен до 22% (+2 пп. к марту). В 2023–2024 годах аналитики ожидают замедления инфляции до 7,6 и 5% соответственно.

«В условиях кризиса неминуемо будет дефицит тех или иных товаров, в том числе в секторах, где значительная доля приходилась на импорт. Поэтому логично предположить, что в этих секторах возникнет приток инвестиций, призванных закрыть потребности. Если говорить про конкретные сегменты экономики, то я бы ожидал роста активности в сегменте продуктов питания, где у нас уже есть опыт определенной перестройки бизнеса, связанный с санкциями в отношении продуктов из ЕС. Перспективными направлениями сейчас выглядят семеноводство, производство агрохимикатов и пестицидов, в том числе минеральных удобрений. Наверняка появятся новые производства в области потребительских товаров, которые мы ранее импортировали. Хотя для ряда таких сегментов я бы говорил не о возможности открыть какие-то свои производства, а об изменении структуры импорта и его переориентации на Азию. Этот процесс может в том числе подтолкнуть бизнес к новым инвестициям в логистическую инфраструктуру», – утверждает Илья Гуров, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Что касается M&A-активности, сегодня, как мне кажется, проблема в том, что собственники активов не до конца понимают, что им делать со средствами, которые они могут получить от продажи бизнеса, в какие инструменты можно вложить эти средства, чтобы в итоге сохранить их. И все же, вероятно, будет определенный всплеск числа M&A-сделок, связанный с тем, что у кого-то из игроков ухудшатся финансовые показатели. А в совокупности с высокой долговой нагрузкой это может приводить к вынужденной продаже.

Бизнес-сообщество активно обсуждает возможность прихода на рынок новых инвесторов из стран, которые не вводили санкции в отношении России. Бесспорно, интерес со стороны инвесторов из таких стран существует, но с очень большой вероятностью они также будут соотносить уровень потенциальной отдачи от инвестиций в российские активы с рисками уже самим стать объектом санкционного давления. Предположу, что теперь наше государство будет пытаться создать максимально благоприятные условия для таких инвесторов, но они, конечно же, будут оглядываться и тщательно просчитывать все риски», – рассуждает Гуров.

«Внутренние частные инвестиции, разумеется, останутся. Экономика продолжает функционировать и, более того, требует некоторой структурной перестройки; в то же время общее состояние хотя и непростое, но финансовая и макроэкономическая стабильность в целом поддерживаются. Ориентировочно представляется, что важнейшие долгосрочные инвестпроекты будут продолжены, если они не подверглись непреодолимому урону или ухудшению перспектив из-за санкций; из новых востребованными будут прежде всего те, которые позволят компенсировать новые ограничения», – уверен Александр Курдин, заместитель декана экономического факультета МГУ.